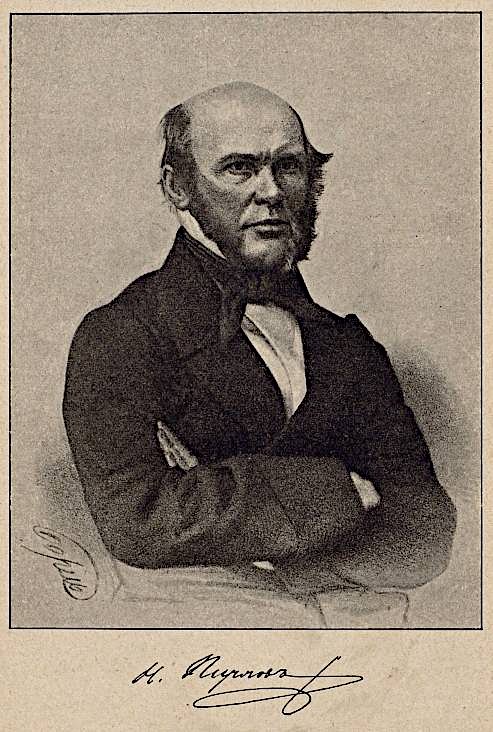

Молодость славного русского хирурга и педагога Н. И. Пирогова.

В. П. Авенариус

Биографический рассказ для юношества.

С портретами и рисунками.

С.-Петербург. 1909 год

Издание книжного магазина П. В. Луковникова.

Оглавление.

Часть первая. Детство и школьные годы.

Глава I. Первые впечатления. — Родители, няня и служанка-сказочница

Глава II. Азбука и детские книжки. — Два учителя. — Доктор Мухин и игра в лекаря

Глава III. Пансион Кряжева. — Вступительный экзамен. — Хозяйка пансиона

Глава V. Семейные невзгоды. — «Приготовитель» Феоктистов. — Случайные просветители: Кнаус и Березкин

Глава VI. Поступление в университет. — № 10 студенческого общежития

Глава VII. Кости и гербарии. — Философствование

Глава VIII. Смерть отца. — Дядя Назарьев. — Квартира с нахлебниками. — Профессора и студенты

Глава IX. «Vous allez а la gloire!»

Часть вторая. Академические годы.

Глава II. Дерптские профессора: Перевозчиков и Мойер. — Г-жа Протасова

Глава III. Русские студенты: Иноземцев и Даль, — Немецкие бурши и Булгарин

Глава V. «Не хочу жениться, хочу учиться». — Через Копенгаген на Берлин

Глава VI. В Берлине. — Квартирная хозяйка и её сынок. — Товарищи: Штраух, Котельников и Липгардт

Глава VIII. Возвращение в Россию. — Нос рижского цирюльника. — Литотомия в две минуты. — Профессура

Заключение. Пирогов в Крымскую кампанию

Вступление.

В марте месяце 1836 года в дерптском университете, где все предметы (кроме русского языка) читались по-немецки профессорами из немцев, случилось небывалое явление: на кафедру хирургии, по единогласному выбору медицинского факультета и с утверждения университетского совета, был призван молодой русский, коренной москвич Николай Иванович Пирогов. Оправдывался такой выбор тем, что Пирогов, еще 17-тилетним юношей окончив московский университет с знанием лекаря в продолжение пяти лет затем изучал хирургию в том же дерптском университете, а по сдаче докторского экзамена работал еще два года заграницей под руководством известнейших клиницистов-хирургов; по возвращении же в Россию произвел несколько замечательных операций.

Несмотря, впрочем, на многолетнее пребывание среди немцев, Пирогов не научился объясняться хорошенько по-немецки: на первой лекции забавная конструкция некоторых его фраз вызывала у студентов громкий смех. Такой прием со стороны слушателей не мог, конечно, не смутить молодого профессора. Лекцию свою он, однако, дочитал до конца, а затем со свойственной ему прямотой извинился в своем недостатке:

— Господа! Вы слышите, что по-немецки я говорю плохо. По этой причине я, разумеется, не могу быть настолько ясным, как бы мне хотелось. Прошу вас, господа, после каждой лекции говорить мне, не стесняясь, в чем я был не совсем понятен. Я охотно повторю и объясню снова всякий препарат.

Оказалось, что сама по себе лекция произвела на студентов все-таки очень выгодное впечатление.

— А предмет-то свой он, видно, отлично знает, — толковали они меж собой. — Наконец-то мы чему-нибудь да научимся из хирургии!

На второй лекции немножко еще посмеялись, а на третьей можно было расслышать полет мухи: общее внимание было приковано исключительно к содержанию лекции. Вскоре хирургия сделалась у большинства медиков любимым предметом; в хирургическую клинику и анатомический театр стали заглядывать студенты и с других факультетов: очень уж наглядно и ловко «демонстрировал» этот молодой русский!

Общение Пирогова со студентами не ограничивалось, однако, одними лекциями: после вечернего обхода клиники зачастую он прямо оттуда, вместе с ними, заходил на квартиру своего ассистента: благо, было близко, — в том же здании. За стаканом чая они беседовали здесь совсем уже по-товарищески не только о научных, но и о всяких житейских вопросах спорили, горячились, хохотали. По субботам же такие вечерние собрания были у самого Пирогова, и только с боем двенадцати часов ночи молодые гости нехотя расходились.

Но дружба дружбой, а служба службой: при клинических занятиях никому из студентов не было от него поблажки. Исследуя больного, они должны были систематически излагать ему ход своих мыслей, не отвиливая общими местами. Взыскательный к другим, он был не менее строг и к самому себе. «Errare humanum est» (человеку свойственно ошибаться), — говорили еще древние римляне. Естественно, что и у Пирогова случались промахи. Но он их никогда не замалчивал, а откровенно в них тут же сознавался. И это его не только не роняло, а, напротив, возвышало в глазах молодежи. Издавая в первые два года профессорства свои клинические лекции под заглавием: «Анналы хирургической клиники», он с тем же гражданским мужеством описывал там свои невольные ошибки. Однажды поздним вечером, когда он собирался уже лечь спать, отворяется дверь и входит нежданный гость, почтенный профессор Энгельгардт. Пирогов засуетился, пододвинул ему кресло. А тот достает из кармана лист «Анналов» и читает вслух жестокую отповедь Пирогова самому себе за один неправильный диагноз (определение болезни по признакам); голос старика от волнения обрывается, на глазах у него навертываются слезы, и он крепко обнимает Пирогова со словами:

— Ich respektire Sie! (Я вас уважаю!).

Понятно, что это «respektire» из уст заслуженного ученого должно было тронуть до глубины души его молодого коллегу.

Кроме двух томов «Анналов», в течение пятилетнего профессорства в Дерпте Пироговым были изданы: «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (оболочек мышц) с атласом рисунков препаратов, сделанных им самим, и «Монография о перерезке ахиллесова сухожилия». Благодаря тому, что первый из этих капитальных трудов вышел на латинском и немецком языках, начинающий русский хирург заслужил себе тогда же почетную известность и за границей. Когда он в 1838 г. получил от университета командировку с ученой целью в Париж и представился там знаменитому хирургу Вельпо, как русский врач, первый вопрос Вельпо был:

— Так вы знаете, конечно, дерптского профессора, мосье Пирогова?

— Я сам Пирогов, — улыбнулся тот в ответ.

— Что же вы сразу себя не назвали? Как я счастлив с вами лично познакомиться! — воскликнул пылкий француз и рассыпался в похвалах его научным исследованиям.

Свои летние каникулы в Дерпте Пирогов употреблял не на отдых от зимних трудов, а на хирургические экскурсии в Ригу, Ревель и другие прибалтийские города. Так как эти экскурсии сопровождались потоками крови оперируемых, то их называли шутя «Чингисхановыми нашествиями». О каждом таком «нашествии» в маленькие города пасторы соседних сельских приходов заранее оповещали прихожан с церковного амвона, и с прибытием Пирогова стекались целые толпы больных, нуждавшихся в хирургической помощи.

Петербург со своей стороны не остался глух к разраставшейся с году на год славе русского ученого немецкого университета. Когда в 1841 году в медико-хирургической академии освободилась вакансия профессора, ее предложили Пирогову. Но Пирогов задался уже более широкою задачей — соединить теорию хирургии с клиническими занятиями, чтобы начинающие врачи делались самостоятельными при постели больного. Мысль его понравилась, и при академии была учреждена новая кафедра госпитальной хирургии и прикладной анатомии. Кафедру эту предоставили, разумеется, самому Пирогову, получившему с этой целью в полное распоряжение хирургическое отделение 2-го военно-сухопутного госпиталя, с званием главного врача отделения.

Состояние этого госпиталя было тогда ужасающее: в переполненных палатах больные с гнойными язвами валялись в грязном белье на грязных матрацах; бинты и компрессы, сейчас только снятые с одного больного, накладывались на другого; питание было недостаточное и отвратительное; вместо настоящих, но дорогих лекарств прописывались дешевые суррогаты, как, напр., вместо хинина — бычья желчь. Такое отношение к страдальцам объяснялось как вопиющей небрежностью, так еще более поголовным воровством: мясо и молоко, предназначавшиеся тяжело-больным, поставлялись на квартиру госпитального начальства; купленные для казенной аптеки аптечные материалы спускались негласно по удешевленной цене частным аптекам; а грязные повязки и корпия, непригодные уже для употребления, складывались в угол для продажи затем на писчебумажную фабрику. Зато смотрители и комиссары разъезжали в собственных экипажах, а по вечерам устраивали у себя крупную карточную игру с ужинами.

В таком печальном виде застал Пирогов и порученное ему хирургическое отделение на 1000 кроватей, в котором — стыдно сказать! — не имелось даже особого помещения для операций. Делать их приходилось в старых банях, стены которых насквозь были пропитаны миазмами; здесь же вскрывались многочисленные трупы.

Работать при таких непорядках было немыслимо, и Пирогов с первого же дня не только серьезно «подтянул» весь подведомственный ему медицинский и нижнеслужительский персонал, но не убоялся с той же энергией требовать от главного доктора госпиталя и его приспешников доставления больным всего, что им полагалось, в должном количестве и лучшего качества. Понятно, что такой «неделикатностью» он нажил себе в этих господах непримиримых врагов.

Между тем лекции Пирогова с демонстрациями над больными в новой хирургической клинике шли своим чередом. Если в дерптском университете, несмотря на свою ломаную немецкую речь, он в несколько дней приобрел уже популярность, то тем легче было ему заслужить ее у русских студентов петербургской медико-хирургической академии; своим увлекательным, необычайно ясным изложением на родном языке и мастерской техникой при операциях он вдохновлял их самих к совершенствованию в этой технике. Так его клиника стала рассадником опытных молодых хирургов для всей нашей армии.

Совершенно естественно, что такого первостепенного представителя медицины признали нужным привлечь также в медицинский совет, а потом и в особый комитет по преобразованию медицинской учебной части в заведениях министерства народного просвещения. В этом последнем комитете, по предложению Пирогова, в числе разных преобразований, состоялось решение, утвержденное затем и министром, открыть при всех университетах, по примеру медико-хирургической академии, кафедры госпитальной хирургии и терапии; для практического же изучения анатомии на трупах был основан в Петербурге особый анатомический институт, и директором его назначен сам Пирогов. Здесь им было произведено за 13 лет профессорства в академии 12000 вскрытий, из которых по каждому составлялся подробный протокол. Самые же интересные в научном отношении препараты при этих вскрытиях передавались во вновь устроенный им музей патологической анатомии.

Постоянно видя мучительные страдания, причиняемые больным его оперативным ножом, Пирогов давно уже носился с идеей погружать оперируемых в искусственный сон с анестезией, т.е. с потерей чувствительности. Упомянутый выше французский хирург Вельпо решительно отвергал возможность анестезии.

— Устранение боли при операциях — химера, — говорил он еще в 1840 году. — Режущий нож и боль — два понятия неотделимые в уме больного друг от друга.

А уже шесть лет спустя безболезненные операции начали производить под действием эфира. Как только слух о таком чудодейственном средстве долетел до Петербурга, Пирогов не замедлил испытать это средство, сперва над животными, потом над здоровыми людьми, а наконец, и над больными. Командированный в 1847 году на театр военных действий на Кавказе, он первый вообще из всех европейских хирургов употреблял наркоз на войне при чем, усыпив раненого эфирными парами, допускал и других раненых и здоровых солдат присутствовать при операциях, чтобы дать каждому воочию убедиться в их безболезненности. Полевым лазаретом служили ему простые шалаши из древесных ветвей с соломенной крышей; а операции и перевязки он делал, стоя на коленях перед койкой больного, состоявшей из двух скамей, устланных соломой.

Все наблюдения свои в полевых лазаретах он описал потом в медицинских журналах.

В 1848 году в Петербург была занесена азиатская холера. Устроив в своей клинике особое холерное отделение, Пирогов собственноручно вскрыл более 800 трупов холерных больных и исследования свои опубликовал на русском и французском языках в большом сочинении: «Патологическая анатомия азиатской холеры», за которое академия наук присудила ему полную Демидовскую премию.

Не прерывая своих лекций с демонстрациями в медико-хирургической академии, Пирогов посещал также, в качестве консультанта, городские больницы, имел обширную частную практику и находил еще время для ученых трудов.

Когда весною 1854 года вспыхнула война России с двумя могущественнейшими западно-европейскими державами — Англией и Францией, Пирогова неудержимо потянуло на театр военных действий, где его хирургическая помощь была так необходима. Только в октябре месяце все препятствия были разом устранены благодаря великой княгине Елене Павловне, впервые возымевшей высоко-гуманную мысль — уход сестер милосердия за больными, существовавший уже тогда в госпиталях, как за границей, так и у нас, применить и на поле сражения. Основанная ею с этою целью «Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных» в течение всей Крымской кампании совершала затем, под руководством Пирогова, чудеса подвижничества. Столь же самоотверженная, выше всякой похвалы, деятельность самого Пирогова по облегчению страданий безвинных жертв войны не может быть изложена в нескольких строках, а потому этот наиболее блестящий период его славной научно-трудовой жизни мы опишем еще особо в своем месте.

С заключением мира и с восшествием на престол императора Александра II Россия пробудилась от тысячелетней спячки к новой, осмысленной жизни. Но издавна недужный, а теперь потрясенный еще войной, государственный организм требовал самого серьезного всестороннего лечения, и Пирогов, до тех пор врач телесных ран, стал в ряды врачей недугов общественных.

В «Морском Сборнике», одном из тогдашних передовых журналов, начали появляться статьи его о воспитании, — статьи, своими здравыми, практическими взглядами тотчас обратившие общее внимание. Основная идея этих статей заключалась в том, что средняя школа должна вырабатывать из подрастающего поколения прежде всего людей, не предрешая вопроса об их будущей специальности. Совершенно неожиданно Пирогова вызывают к министру народного просвещения Норову, и еще неожиданнее тот предлагает ему место попечителя одесского учебного округа. По возвращении из Крыма Пирогов принял предложение министра.

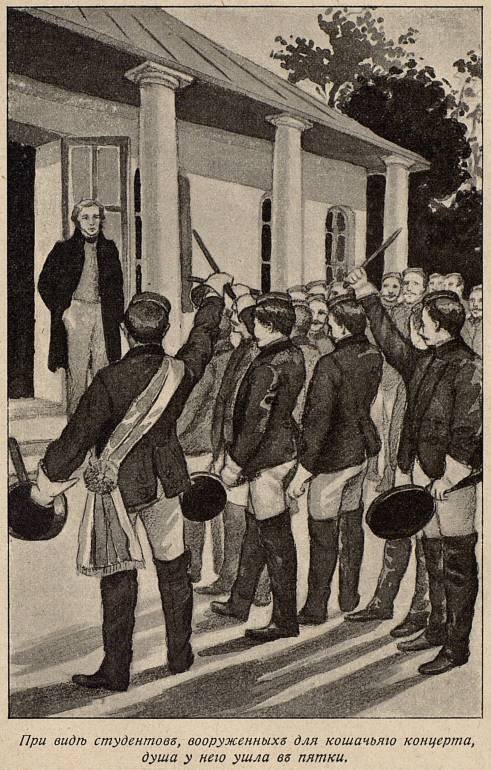

Предшественник Пирогова, Княжевич, избаловал одесских педагогов своей податливостью и мягкостью обращения. О педантичной взыскательности и строгости Пирогова к подчиненным из Петербурга доходили тревожные, преувеличенные даже толки. В воображении одесситов в том числе и гимназистов, новый попечитель представлялся не то людоедом, не то громовержцем. И что же? В классы, во время уроков, стал появляться без всякой торжественности невысокого роста, сутуловатый мужчина в мешковатом сюртуке. Неужели это он, этот невзрачный тихоня без звезд и ленты, даже без крестика в петлице? Кивнёт, входя, учителю: «Продолжайте, на чем остановились», усядется с краю на передней скамейке рядом с гимназистом, возьмет у него учебник и следит за ответами вызываемых учеников. Временами задает им и сам вопросы, делает свои меткие замечания. Правда, бросаемый им из-под нависших бровей взгляд, молниеносный и острый, как бы проникающий в самую душу, вначале наводил на более робких невольный трепет. Но ожидаемых громов так и не было: неизменно ровное и простое обхождение и с учителями и с учениками внушало к нему доверие и ободряло. А вскоре те научились его и уважать и любить.

Особенно пришлись по душе ученикам трех старших классов заведенные новым попечителем вечерние литературные беседы, где происходил оживленный обмен мыслей между учащими и учащимися. А заболеет бедняк, — у того же попечителя он находил даровую и самую внимательную врачебную помощь. Когда ученики 2-й гимназии затеяли спектакль в пользу нуждающихся товарищей, Пирогов, в виду благой цели, разрешил им играть; но, в принципе отнюдь не одобряя выступления учащейся молодежи на подмостках, он напечатал по этому поводу замечательную статью под заглавием: «Быть и казаться». Появлялись потом и другие педагогические статьи его.

Кроме двух гимназий в Одессе, существовал еще Ришельевский лицей. Для возбуждения в лицеистах охоты к саморазвитию, Пирогов приложил особую заботливость к пополнению всех учебных кабинетов и отвел отдельное помещение для студенческой читальни. Возбудил он также вопрос о преобразовании лицея в университет.

Самому осуществить это преобразование ему, впрочем, не пришлось, потому что после двухлетнего попечительства в Одессе его перевели на ту же должность в Киев. Здесь точно так же им были заведены в гимназиях литературные беседы, усилены учебные кабинеты и библиотеки; наиболее даровитые учителя получили научные командировки заграницу. Для улучшения слишком формальных и мало-гуманных отношений педагогов к ученикам он признал нужным пересмотреть правила о проступках и наказаниях учеников. Первый вопрос его созванному для этого комитету был: нельзя ли в гимназиях вовсе упразднить телесные наказания? Тот же вопрос был им предложен 11-ти дирекциям киевского округа. Но значительное большинство педагогов склонялось еще к сохранению этих наказаний, и Пирогову с тяжелым сердцем пришлось удовольствоваться тем, что в новых правилах розга допускалась лишь как самая исключительная мера.

Результат такого условия тотчас сказался: за один год употребление розги в киевском округе уменьшилось в 20 раз: в 1858 году из 4000 учеников испытали это позорное наказание еще 550, а в 1859 году число наказанных сократилось уже до 27 человек.

Студенты киевского университета вскоре также оценили нового попечителя: университетская библиотека обогатилась дорогими специальными изданиями; студентам был дан товарищеский суд и разрешено открыть воскресную школу.

Душевным, человечным отношением и к молодежи и к их наставникам Пирогов заслужил в Киеве, как перед тем в Одессе, всеобщее расположение. Когда в марте 1861 года он, вследствие своей «излишней гуманности», вынужден был оставить должность, ему были устроены самые сердечные проводы.

— Вы украшены титулом превосходительства, Николай Иванович! — говорил ему на прощальном обеде один из ораторов. — Никогда не величая вас превосходительством, я теперь на прощанье громко и смело скажу, что другого титула вам нет и быть не может. «Он был великий король!» — говорит у Шекспира Горацио про отца Гамлетова.

«Человек он был из всех людей, каких нам доводилось видеть! и — отвечает ему Гамлет. Вот в этом-то смысле вы — превосходительство: вы превосходите, как человек, многих и многих людей у нас на Руси, где еще с диогеновым фонарем среди бела дня нужно искать человека.

Провожать отъезжающего выехало за город 800 человек, а в память его при университете была открыта бесплатная школа.

Удалившись в свое имение — с. Вишню, Подольской губернии, Пирогов не сложил рук, а принял тотчас же предложенную ему, столь почетную тогда и многотрудную должность мирового посредника. Но уже в 1862 году в Петербурге вспомнили опять о нем и командировали его заграницу на 4 года руководить занятиями молодых русских ученых.

По окончании командировки он возвратился к себе в деревню, где устроил для крестьян больницу на 30 кроватей, но ежедневно ему не было отбоя и от амбулаторных больных.

С открытием в 1870 году военных действий, между Германией и Францией Общество Красного Креста предложило Пирогову отправиться в Эльзас и Лотарингию. В течение пяти недель он посетил там до 70-ти военных лазаретов, а собранные при этом наблюдения изложил затем в подробном отчете, переведенном и на немецкий язык.

В Турецкую войну 1877—1878 гг. Общество Красного Креста снова обратилось к престарелому уже хирургу с просьбой осмотреть на месте всю санитарную часть и средства к транспорту раненых и больных. Проведя в Румынии и Болгарии полгода, Пирогов описал все виденное им в большом сочинении: «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны и в тылу действующей армии в 1877—1878 гг.»

Этим капитальным сочинением завершились его ученые труды. С постепенным упадком телесных сил предчувствуя близкий конец, он оглянулся на пройденный им трудовой путь и принялся писать свои воспоминания, озаглавив их: «Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой».

В мае 1881 года состоялось в Москве торжественное празднование 50-тилетнего юбилея всемирно-известного хирурга. Приветствовали его адресами и телеграммами не только все русские университеты, научные и высшие правительственные учреждения, но и многие заграничные университеты и ученые общества. Родной его город — Москва — выбрал его своим почетным гражданином.

Но самому юбиляру знаменательный день был не в праздник: он страдал уже мучительной неизлечимой болезнью (раковой язвой нёба), которая, полгода спустя, 25 ноября 1881 г., и свела его в могилу.

Но память об этом, можно сказать, создателе настоящей хирургии в России свято чтится его последователями, которые еще в 1882 году основали «Русское хирургическое Общество Пирогова» и периодически собираются со всех концов России на «Пироговские съезды».

Русские педагоги, в свою очередь, и поныне черпают здравую мудрость педагога-мыслителя из его педагогических статей и «Вопросов жизни».

Мифологическая богиня мудрости Минерва, дочь Юпитера, вышла во всеоружии из головы отца. Мы же, смертные, все до единого родимся нагими, беспомощно-слабыми и бессловесными. Для полного расцвета наших природных способностей от всякого из нас, даже от самых талантливых требуется преданная любовь к своему делу и упорный труд. Наглядным примером тому может служить Пирогов ничем почти не отличавшийся в детстве от других детей. Поэтому мы считаем особенно любопытным и поучительным проследить за ним от колыбели до возмужалости, когда из него выработался один из редких благодетелей страждущего человечества.

Часть первая. Детство и школьные годы.

Глава первая.

Первые впечатления. — Родители, няня и служанка-сказочница.

Сто лет назад, еще до нашествия французов, в Москве, в приходе Троицы в Сыромятниках, жил в собственном доме казначей казенного провиантского депо, Иван Иванович Пирогов, хороший человек и счастливый семьянин. 13 ноября 1810 года дом его огласился первым криком новорожденного, нареченного Николаем, по числу тринадцатого ребенка, которому суждено было получить всемирную известность.

Самое раннее воспоминание Пирогова относится к тому времени, когда ему едва минул год. Перед Отечественной войной 1812 года, как известно, появилась на небе, точно в предзнаменование великого народного бедствия, необычайной величины и яркости комета. И вот перед духовным взором старца Пирогова, спустя почти 70 лет восстает огромная блестящая звезда. Впрочем, и сам он не совсем еще уверен, есть ли то личное его впечатление, врезавшееся неизгладимо в младенческий мозг, или же то галлюцинация, вызванная слышанными им в детстве частыми рассказами о необыкновенном небесном явлении.

Последующие затем 5—6 лет не оставили в его памяти никаких следов. Перед вступлением Наполеона в Москву Пироговы спаслись бегством во Владимир. С уходом французов они возвратились на старое пепелище, но не нашли уже своего дома, сгоревшего подобно большей части Москвы. Тогда на прежнем месте был выстроен новый дом, более просторный и более нарядный: по собственным указаниям Пирогова-отца, большого любителя живописи, доморощенный художник, Арсений Алексеевич, разукрасил и дом и садик при нем произведениями своей кисти. Так, на изразцовых печах появились аллегорические изображения лета и осени, в виде двух женщин, увитых колосьями и виноградом, на потолках — порхающие пестрые птицы, на стенах спальни барышень — турецкие палатки, а в садовых беседках — фантастические фрески. В садике были разбиты цветники и устроены для детей разные игры: кегли, бильбоке и проч. Но Коле больше игр доставляло удовольствие гулять между пышными цветниками, которые наполняли воздух такими сладкими благоуханиями и блистали алмазами не высохшей росы.

После него у родителей был еще один ребенок; но так как тот умер еще в младенчестве, то Коля остался младшим в семье и сделался общим любимцем.

Особенно баловала его мать. Сидя за вечным вязаньем чулок для своих многочисленных детей, она не отрывала глаз от резвившегося около неё баловня. А встретятся их взоры, — все лицо её озарится таким солнечным светом материнской любви, что мальчик бросится целовать её руки.

— Ах, маменька, какая вы красивая! Таких красавиц, наверно, нет больше на свете!

Выйдя замуж пятнадцати лет от роду, она находилась еще в цветущей поре жизни и в своем, кружевном чепчике с выбивающимися из-под него светло-русыми локонами была, в самом деле, очень миловидна.

— Ну, еще бы! — смеялась она в ответ, невольно краснея и делаясь оттого еще краше. — Глупыш ты у меня, глупыш!

А сама целовала глупыша и прижимала к сердцу.

Родители Коли были очень набожны. Перед их киотом с образами стояло закрытое серебряными застежками евангелие в зеленом бархатном переплете с эмалевым изображением четырех евангелистов. По целым часам читали они евангелистов, а также молитвы, псалмы, акафисты и каноны по требнику, псалтырю и часовнику; в праздничные дни ходили в церковь к всенощной, заутрене, обедне; посты и постные дни на неделе соблюдали строго; в Великом посту не давали мяса даже кошке Машке. Детей своих они воспитывали, разумеется, в самом благочестивом духе. Так и малыша Колю к каждой праздничной заутрене поднимали сонного с постели. Когда в церкви от усталости и запаха ладана у него делалось головокружение, его выводили на свежий воздух, а оправится — вводили опять в церковь.

Значение молитв и таинств Коля, по малому возрасту, не мог, конечно, хорошенько себе усвоить. Однажды, приобщившись св. тайн, он заметил своей старшей сестре что-то насчет вкуса причастия. Когда же сестра стала ему выговаривать, что такими речами он оскорбляет Бога, мальчуган горько расплакался и на коленях стал просить у Бога прощения.

Няня его, Катерина Михайловна, или просто Михайловна, была солдатская вдова из крепостных. В представлении Коли она запечатлелась навсегда неразрывно с тою обстановкой, в которой он пробуждался поутру ото сна: сам он накрыт беличьим одеяльцем, в ногах у него лежит серая кошка Машка, а на столике у кроватки в стакане воды красуется букетик белых роз, которые няня доставала для него из соседнего сада Ярцевой.

Со своим младшим питомцем Михайловна была неизменно кротка и ласкова, никогда его не бранила; если же хотела удержать от чего дурного, то говорила только:

— Бог не велит так делать; не делай этого, миленький мой: грешно!

И, несмотря на некоторое врожденное упрямство мальчика, слушался.

Как-то в Успеньев день, храмовой праздник в Андроньевом монастыре, Пироговы отстояли там обедню. Тут надвинулась черная грозовая туча, и они решились переждать грозу в монастыре. Коля с няней стояли у открытого окошка; внизу, по пологому зеленому скату, среди раскинутых шатров, гуляла, горланила толпа. Вдруг сверкнула молния, зарокотал гром.

— Вот смотри, — сказала няня: — народ шумит, буянит и не слышит, как Бог грозит! Здесь шум да веселье людское, а там, вверху, у Бога свое…

Этот случай глубоко заронился в восприимчивую душу Коли, и с тех пор до самой старости всякая гроза во время гулянья производила на него удручающее действие.

Другой раз, гуляя с няней по берегу Яузы, он увидел двух мальчишек с собакой, которую один из них собирался утопить. Собака билась в руках озорника и визжала, а товарищ его усовещевал:

— Всякое дыхание да хвалит Господа!

— Вот умник: и святое писание знает! — заметила няня. — Тебе-то, пострел, как не грех? Ведь собака, что и сам ты, тварь Божия. Отпусти ее, сейчас отпусти! Слышишь?

И, благодаря её вмешательству, собака была спасена. Когда Пирогову впоследствии случалось слышать слова псалма: «всякое дыхание да хвалит Господа», перед ним всегда воскресала эта сцена у Яузы.

От няни же он узнал некоторые факты из семейной хроники. Так, в кабинете отца стояла в углу тяжелая, в медных ножнах, сабля, полагавшаяся ему по военному чину майора. Когда Пироговы в 1812 году спасались из Москвы во Владимир, на дороге им попалась крестьянка-молочница, которую только что ограбил ополченец. Пирогов-отец выскочил из повозки и с саблей наголо бросился на грабителя. Тот испугался и убежал. Крестьянка, чтобы чем-нибудь хоть отплатить своему спасителю, поднесла его сыночку кринку молока.

Не менее отцовской сабли интересовал Колю дедушкин парик. По обычаю того времени, дед Иван Михеевич Пирогов служил вначале также в армии, а когда вышел в отставку, то поселился в Москве и завел там нового типа пивоварню. Нрава он, по словам няни, был довольно крутого и не ладил с бабушкой, которая была капризна, сварлива и под конец жизни помешалась. Перед самой смертью у Ивана Михеевича прорезались новые зубы. Коле тогда было всего четыре года, а потому он помнил деда только смутно, как высокого, сухопарого старичка в рыжеватом парике. Входя в церковь, Иван Михеевич вместе с шапкой снимал всегда и парик. Похоронили его без парика, и теперь маленький внук, шаля, наряжался в дедовский парик.

Выдающуюся роль в детстве Коли, наряду с няней, играла еще крепостная служанка его матери, Прасковья Кирилловна. Это была дебелая девушка с толстыми красными руками и лицом, изрытым оспой и усеянным веснушками. У неё был целый запас сказок, из которых в памяти Коли особенно врезались: о Воде-Водоге и о трех человечках: белом, черном и красном.

В первой сказке Вод-Водог (рожденный от какой-то волшебной воды), наловив на охоте всевозможных зверей идет воевать с врагами и на крик его: «Охотушка, не выдай!» звери помогают ему одолеть врагов.

Во второй сказке к бабе-яге, лежащей на печи, приходит маленькая внучка.

— Что ты видела на дороге? — спрашивает густым басом бабушка.

— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, — отвечает тоненьким голоском внучка: — белого мужичка на беленькой лошадке, в беленьких саночках.

— То мой день, то мой день! А еще что?

— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, черного мужичка на чёрненькой лошадке, в чёрненьких саночках.

— То моя ночь, то моя ночь! Еще что?

— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, красного мужичка на красненькой лошадке, в красненьких саночках.

— То мой огонь, то мой огонь! Говори, еще что?

— Видела я, бабушку видела я, сударыня, что у вас ворота пальцем заткнуты, кишкою замотаны.

— То мой замок, то мой замок! Ну, еще что?

— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, что у вас в сенях рука пол метет.

— То моя слуга, то моя слуга! Еще что? Говори скорей!

— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, тут возле вас, у печки, голова чья-то висит.

— То моя колбаса, то моя колбаса!

И, скрежеща зубами, бабушка хватает внучку… Что было дальше: проглотила ли бабушка внучку живьем или в печку бросила, — того Пирогов спустя шестьдесят слишком лет не мог уже припомнить. Но сам он потом не раз пересказывал ту же сказку маленьким детям, постепенно повышая бабушкин голос до рычания и рева, по примеру Прасковьи Кирилловны, и достигал такого же эффекта.

Глава вторая.

Азбука и детские книжки. — Два учителя. — Доктор Мухин и игра в «лекаря».

Читать Колю никто не учил: грамота далась ему как бы сама собой, когда ему было шесть лет. Со времени Отечественной войны в большом ходу были карикатуры на Наполеона, в числе их и иллюстрированная азбука, состоявшая из отдельных карт с двустишием под каждым рисунком. На первой картине мужик догоняет нескольких французских солдат; а внизу пояснение:

«Аль, право, глух мусье, что мучит старика.

Коль надобно чего, спросите казака»‘.

На второй картине мчится в санях сам Наполеон, с Даву и Понятовским на запятках; подпись такая:

«Беда! гони скорей с грабителем московским,

Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским».

На третьей картине несколько французов на бивуаке раздирают на части ворону: один схватил воронью лапку; другой, лежа на земле, лижет из пустого котла; комментарий к рисунку:

«Ворона как вкусна! нельзя ли ножку дать?

А мне из котлика хоть жижи полизать».

Как ни пошлы, ни мало остроумны были эти насмешки над побежденным врагом, для Коли они пошли впрок, как первый учебник грамотности, а вместе с тем пробудили в его детском сердце любовь к отечеству.

Что же читал он, научившись читать? — Прежде всего несколько детских книг с рисунками, подаренных ему отцом: «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», “Детский магнит”, «Эзоповы басни». Еще более, однако, нравился ему карамзинский журнал «Детское Чтение», купленный отцом для старших детей к Новому году. Журнал этот Коля перечитал несколько раз, и хотя потом зачитывался также «Робинзоном» и «Дон-Кихотом», но такого наслаждения, как от «Детского Чтения», он уже не испытывал.

Крылов в то время составил уже себе имя, как баснописец, но басен его детям еще не давали. Впервые услышал их Коля от одного знакомого, искусного чтеца, и с его слов запомнил три басни: «Квартет», «Демьянову уху» и «Тришкин кафтан»; после чего и сам уже декламировал их с подходящими ужимками. Потом он заучил наизусть и целые баллады Жуковского.

Из небольшой библиотеки отца особенно занимало его «Путешествие по России» Палласа с изображениями разных национальностей, населяющих Россию.

Первого учителя пригласили для Коли, когда ему пошел девятый год. То был студент университета, стройный, красивый, с румянцем во всю щеку, и большой щеголь: с туго-накрахмаленным стоячим воротничком и белыми панталонами с синенькими полосками (для студентов тогда не существовало еще формы). Недовольна этим вечно улыбающимся юношей была только няня:

— Ишь ты, модник какой! — брюзжала она. — И воротнички-то, и рукавчики, и грудь на рубашке, — все чтоб было крепко накрахмалено! Этак на него одного фунт крахмалу в месяц изведешь.

Эстетический вкус «модника» выражался, впрочем, также в любви к поэзии и в собственных стихотворных опытах. К Рождеству Христову Коля должен был заучить поздравление отцу, сочиненное учителем и начинавшееся так:

«Зарею утренней румяной,

В одежде солнечной, багряной

Направил ангел свой полет».

Однако у Коли и тогда уже стала проявляться его прозаическая, положительная натура: более стихов занимал его грамматический разбор частей речи.

Был у Коли потом и другой учитель из студентов московской медико-хирургической академии. В противоположность первому этот был низкого роста и собой отнюдь не красавец. Занимал он ученика не столько учением по книжке и письменными работами, сколько устными беседами и переводами из латинской хрестоматии Кошанского. Но к латыни у Коли не оказалось склонности.

Любимым его развлечением в свободные часы, кроме чтения, было собирание и сушение цветов. Из игр он предпочитал две: игру «в войну» и «в лекаря». Последнюю игру он придумал сам и вот по какому поводу.

В описываемое время у родителей Пироговых оставалось в живых шестеро детей: три сына — Петр, Амос и Николай, и три дочери — Екатерина,

Пелагея и Анна. Сын Петр, которому тогда минуло уже двадцать лет, страдал сильнейшим ревматизмом. Призывали одного за другим нескольких докторов, но ни один не принес ему облегчения; из комнаты больного продолжали доноситься стоны. Тогда решили пригласить первую знаменитость в московском медицинском мире — профессора университета, доктора Ефрема Осиповича Мухина.

В ожидании его все в доме еще с утра принарядились; в столовой был накрыт чайный стол со всевозможным печеньем и вареньем; прислуге было внушено, как снимать с почетного гостя верхнее платье. Когда подошел наконец час, в который должен был прибыть великий эскулап, общее лихорадочное возбуждение достигло высшей точки; отец, не дождавшись, ушел на службу; мать же и дети бродили но комнатам, как потерянные, оглядываясь, все ли в порядке, нет ли еще где пылинки. Коля суетился не менее других, то и дело подбегал к окошку, выскакивал на крыльцо. Вдруг кричит кто-то:

— Едет! едет!

Все кинулись к окнам. У крыльца остановилась двухместная карета, запряженная четверкой. С козел соскочил ливрейный лакей раскрыл дверцы кареты и высадил высокого, сановитого старика.

Мать поспешила в переднюю. Коля из-за двери во все глаза уставился на входящего. Вблизи доктор производил впечатление еще более внушительное.

Выдающийся подбородок придавал его симпатичному вообще облику выражение сильной воли.

— Где же, сударыня, ваш больной? — спросил он, чинно здороваясь с хозяйкой.

— Пожалуйте за мною, — заторопилась она и ввела его в спальню больного сына.

Коля незаметно проскользнул вслед. Первым делом Мухин ощупал пульс больного, велел показать ему язык; тут только мать заметила присутствие меньшого сына и выслала его вон из комнаты. Немного погодя она вместе с доктором вышла также оттуда.

— Пошлите, значит, сейчас же в москательную лавку за сассапарильным корнем, — говорил Мухин: — да пусть возьмут такого, чтобы при разломе давал пыль.

— А потом выпарить в горшке?

— Да, хорошенько; но, прежде чем ставить в печь, замажьте горшок сверху, как сказано, наглухо тестом. Не забудьте и серную ванну. А засим, сударыня, до свиданья.

— А стаканчик чаю, доктор? Чай уже заварен…

— Покорно благодарю. Меня ждут другие пациенты.

— Какой он важный! — заметила детям мать по уходе доктора. — Но сейчас видно, что знает свое дело.

— А он надеется, маменька, вылечить Петю?

— Обещает. И невольно как-то верится.

Через несколько дней больной, действительно, стал чувствовать себя значительно лучше, а еще через неделю ревматизма у него словно никогда и не бывало. Тут уже вся семья Пироговых окончательно уверовала в искусство Мухина; а Коле загорелось разыграть также его роль.

— Ну, няня, — сказал он Михайловне: — дай-ка я полечу тебя; ложись на кровать.

— Что ты это вздумал, шалун? — отвечала няня. — Я, слава Богу, здорова.

— Так притворись, что ты больная.

— А ты лекарь, что ли?

— Лекарь.

— Ну, ладно.

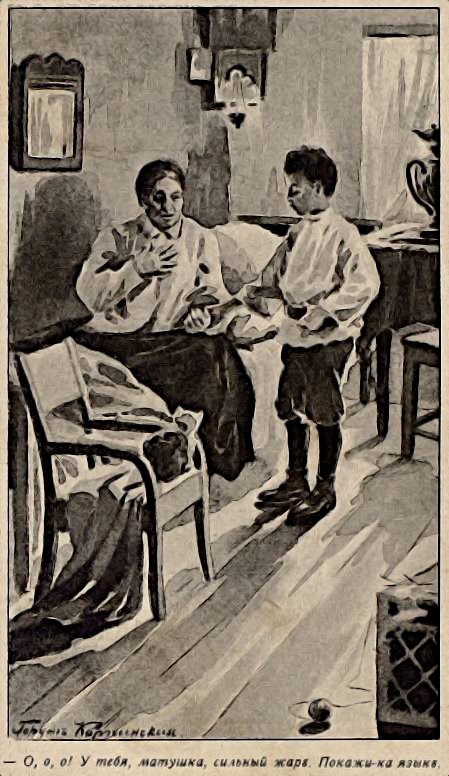

Улеглась она на кровать, а Коля, взъерошив волосы, чтобы больше походить на Мухина, подошел к ней с такой же важной миной и осанкой, взял ее за пульс и стал вполголоса считать:

— Раз, два, три, четыре… О, о, о! У тебя, матушка, сильный жар. Покажи-ка язык.

Старушка, едва удерживаясь от смеха, высунула кончик языка.

— Больше, матушка, больше. Гм! весь обложен.

Не болит ли у тебя и под ложечкой?

— Болит, сударь, так и колет!

— М-да. Тут одно средство — касторка.

И, подойдя к столу, он вырвал из тетрадки чистую страницу и начертал: «Oleum ricini. Dr Pirogofl».

— Сейчас пошли в аптеку и прими всю склянку, а на ночь положи себе согревающий компресс. Засим, матушка, до свиданья. Меня ждут другие пациенты.

И, величаво кивнув пациентке, он направился к выходу.

Няня не преминула, разумеется, рассказать об этой сценке другим домашним, и те, чтобы потешить общего своего любимчика, охотно давали ему также «лечить» себя. Свою игру «в лекаря» он постепенно разнообразил и совершенствовал. Так, он принимал, напр., зараз нескольких больных, в том числе и кошку Машку, разодетую дамой.

То была детская игра, но в ней как бы сказывалось уже настоящее призвание будущего спешила медицины.

Глава третья.

Пансион Кряжева. — Вступительный экзамен. — Хозяйка пансиона.

Давно уже в семейном совете шли толки о том, чтобы отдать Колю в школу. Выбор остановился на пансионе Кряжева, который находился в том же околотке и пользовался хорошей репутацией.

В одно достопамятное ему февральское утро 1822 года мальчик был разбужен матерью ранее обыкновенного.

— Ну, Коленька, экзамен назначен в половине девятого, а скоро восемь; не опоздать бы.

Сон мигом слетел с его глаз. Пока он одевался, его забила экзаменационная лихорадка.

— Если бы вы знали, маменька, как мне страшно!

— Уж и страшно? Вчера ведь еще папенька тебя переспрашивал, и ты отвечал без запинки.

— А теперь кажется, ничего не помню; все вылетело из головы!

— Ну, ну, не малодушествуй. Захоти только — и вспомнишь. В одиннадцать лет ты ученее ведь своих старших сестер, да и меня самой. Женщине знать много не к чему: знай сверчок свой шесток. А ты — мужчина.

Впоследствии, когда было уже поздно, г-жа Пирогова изменила свой отсталый взгляд на женское образование и немало скорбела о своем заблуждении.

Парадную форму, по чину майора: мундир с золотыми петлицами на воротнике и обшлагах, белые рейтузы, высокие ботфорты с длинными шпорами и на боку — упомянутую уже выше саблю, отец Коли надевал только при особенно торжественных оказиях. На этот раз оказия была если и не торжественная, то чрезвычайная, и он нарядился также по-парадному.

До пансиона Кряжева было ходьбы не больше версты; а потому отец с сыном (несмотря на то, что старик держал собственный экипаж) отправились туда пешком.

Вот из своего домика выходит дьякон Величкин с кадилом в руках.

— Куда, Александр Алексеич? — окликает его через улицу отец Коли: — знать, в церковь?

— Нет, на вынос тела новопреставленного раба Божия, — басит в ответ дьякон. — А вы сами Иван Иваныч, куда в таком блеске?

— Да вот птенца своего к Кряжеву на испытание веду. Будет присутствовать, слышь, сам Дружинин.

— Директор гимназий? Да, брат Николай, держи ухо востро, не ударь в грязь лицом. Ну, помогай вам Бог!

Сколько раз потом, бывало, когда Коля бежал из дома в школу, по пути попадался ему точно так же отец дьякон со своим кадилом и, шутя, щипал его в щеку. Но теперь все мысли Коли были устремлены вперед — к предстоящему испытанию, и сердце в нем усиленно ёкало.

В ту самую минуту, как они всходили на крыльцо пансиона, из-за угла показались парные сани, в которых сидел господин в медвежьей шубе.

— Дружинин! — шепнул отец сыну.

Оставив в прихожей верхнее платье, они поднялись по лестнице во второй этаж. Навстречу им неслись оттуда школьные звуки: дребезжанье колокольчика, призывавшего учеников в классы, и гул молодых голосов. В приемной было уже несколько мальчиков со своими родителями; был и сам содержатель пансиона Кряжев, невысокого роста, коренастый мужчина с багрово-красным лицом. Хотя за плечами у него было уже с полвека, но в его густых волосах едва еще пробивалась седина. Сквозь очки в серебряной оправе блестели умные, полные жизни глаза.

— А я полагал уж, что вы, г-н майор, раздумали, — заметил он Пирогову-отцу. — Мы ожидаем только г-на директора гимназий.

— А он сейчас вот подъехал.

— Так прошу, господа, в залу.

В зале оказался уже священник в рясе, — преподаватель Закона Божия и латинского языка. Вошедшие разместились на расставленных по стенам стульях. Когда же тут, в сопровождении Кряжева, вошел директор гимназий, все разом поднялись с мест с почтительным поклоном. Ответив наклонением головы, а рукой пригласив всех опять сесть, он сам занял серединное кресло за большим столом, накрытым зеленою суконною скатертью; по одну руку его уселся священник-латинист, по другую — содержатель пансиона.

И начался экзамен. Подходили мальчики к зеленому столу по очереди. От волненья они нередко путались в самых простых ответах. При виде этого и Коле становилось все более жутко; он чувствовал, как щеки и уши у него разгораются, как в груди дух спирает. А вот наступил, наконец, и его черед:

— Пирогов Николай!

— Смелей, смелей! — услышал он еще за собой ободрительный шёпот отца, когда двинулся к роковому столу.

— Ну-ка-с, сыне мой, — обратился к нему законоучитель: — что ты, скажи, знаешь из священной истории?

— Я все знаю, — храбрясь, отвечал Коля и не узнал собственного голоса.

— Все? — добродушно усмехнулся батюшка. — Так ты знаешь больше меня. Поведай-ка нам историю о сновидениях египетского фараона.

— Пригрезилось как-то фараону…

— Приснилось, приснилось! — поправил священник.

Коля опешил. Проходивший в это время через залу дядька лукаво подмигнул ему глазом. Это еще пуще сбило его с толку, и он безотчетно начал по-прежнему:

— Фараону пригрезилось…

— Приснилось! приснилось! — еще настоятельней подчеркнул батюшка, а Дружинин как-то странно переглянулся с Кряжевым.

«Господи, помилуй! Да что же это такое? Он так твердо знал как раз эти фараоновы сны»…

— Да ты, милый, не смущайся, — заметил начальник пансиона. — Говори, как Бог на душу положить.

Благодаря такой поддержке Коля, вообще неробкого десятка, опять оправился и уже без запинки рассказал о фараоновых коровах, причём для наглядности показывал руками и размеры тучных и тощих коров.

— Bene, bene! — похвалил его тут законоучитель-латинист.

Заставив его прочесть еще одну-другую молитву, он перешел к другой своей специальности — латыни.

— Вот латинская хрестоматия. Переведи-ка мне сию статейку на русский язык.

По счастливой случайности, Коля у своего последнего учителя переводил уже раньше ту же статью; поэтому и теперь удачно справился с нею.

— Bene, bene, optime! — одобрил батюшка. — По закону Божию и латыни к приему сего юнца препятствий у меня нет.

Коля совсем ободрился. Когда затем сам Кряжев стал экзаменовать его из остальных предметов: четырех правил арифметики, русской грамматики и французских переводов, — ответы его вполне удовлетворили и Кряжева и Дружинина.

— А теперь, ваше превосходительство, смею надеяться, не откажете выкушать у нас чашку чаю? — попросил Кряжев своего начальника.

— С удовольствием.

— Так сын мой, стало быть, принят? — спросил, подходя к ним, Пирогов-отец.

— Да, да, еще бы! — отвечал Кряжев. — Обождите минутку: сейчас выйдет к вам моя супруга, Анна Ивановна; она ведает в пансионе всею хозяйственною частью.

Отец успел только обнять и расцеловать сына, как в дверях появилась хозяйка, пожилая, полная и видная барыня, так же, как и её муж, в серебряных очках, которые её серьезным чертам придавали еще больше строгости.

— Здравствуйте, г-н майор, — заговорила она деловым тоном. — Как вам угодно сдать к нам вашего сына: пансионером или полупансионером?

— Полупансионером, — отвечал Пирогов-отец. — Ведь мы живем здесь по соседству; пускай хоть вечер-то и ночь проводит под родной кровлей.

— В гостях хорошо, а дома лучше? Ваша правда. Условия наши вам ведь небезызвестны?

— Как-же-с, Василий Степаныч намедни еще сообщил мне их.

— Так с завтрашнего дня, значит, и присылайте его к нам, — продолжала Анна Ивановна, своей пухлой рукой ласково проводя по волосам нового полупансионера. — Тебя, дружок, как по имени зовут?

— Николай.

— А дома у своих как?

— Коля.

— И я буду звать тебя так же. Мы скоро, я уверена, станем добрыми друзьями. У нас с Васильем Степанычем нет ведь собственных детей, так все наши питомцы для нас те же родные дети.

Голос говорящей внезапно так смягчился, что Коля в невольном порыве прижал к губам приласкавшую его руку. К этой же руке он с тем же чувством благодарности прикладывался потом ежедневно после каждого обеда, наравне со всеми остальными питомцами Кряжевых.

Кормила их Анна Ивановна сытно и вкусно, сама председательствуя за столом; сопровождала их всегда вместе с мужем и в церковь; а тех, что в наказание за леность или шалость были оставлены без обеда и отбывали свое наказание в классной комнате, она навещала там и утешала добрым словом. Ту же поистине материнскую заботливость с её стороны пришлось вскоре испытать и Коле Пирогову.

Глава четвертая.

Танец «матлот».

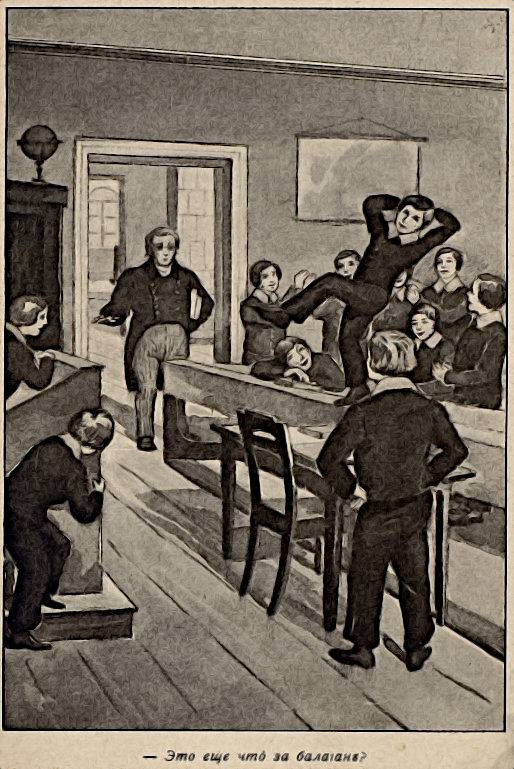

Однажды, в ожидании учителя, воспитанники сидели уже в классе по местам. Но учитель почему-то запоздал. Мальчики болтали, шумели; Коля, по натуре живчик, не отставал от других. Тут два соседа его заспорили о том, как танцуют модный тогда танец «матлот».

— Да я покажу вам, как его танцуют, — неожиданно вызвался Коля.

— Ну да! Ты, Пирогов, и простого галопа танцевать не умеешь.

— А матлот умею.

— Где-ж ты ему научился? Дома, что ли?

— Да, дома.

— Ну-ка, покажи.

Коля вскочил с лавки на стол и начал выделывать такие уморительные скачки и пируэты, что весь класс покатился со смеху, захлопал в ладоши:

— Ай да Пирогов! Браво, браво!

Вдруг на пороге выросла отлично-знакомая всем плотная фигура с пунцовым лицом, в серебряных очках и общий гам был покрыт громовым голосом:

— Это еще что за балаган?

Все мигом затихло, а танцор, как привидение на сцене, исчез в провале — меж двух столов.

Но это его не спасло: он был вытащен из-под лавки и должен был добровольно подставить обе ладони, чтобы получить несколько «палей» плашмя линейкой.

— А теперь марш в угол и на колени! После урока ты останешься здесь, в классе, и просидишь без обеда.

Вот так срам: и «пали» линейкой, и стояние в углу на коленях, и голодовка! Недостает только розог… (В Кряжевском пансионе, в виде тягчайшей меры, полагались, по статуту, и розги, но на деле они применялись очень редко).

А что за скука, что за тоска — сидеть этак одному в пустом классе! И как обидно: щелкать зубами голодным волком, когда другие в столовой объедаются твоим любимым блюдом (ведь нынче на третье должны быть вареники?), да еще, пожалуй, шуточки отпускают на твой счет… Вот тебе и матлот!

За окошком крики, визг и смех… Значит, они уже в саду; играют в лапту или в городки. Посмотреть, что ли, в окошко? Да нет, зачем? Только хуже себя раздразнишь… О, Господи, за что такая жестокость? за что?!..

Прикорнув на ступеньке учительской кафедры, Коля закрыл лицо руками, не замечая, как у него между пальцев сочатся слезы. Вдруг на склоненную голову его легла мягкая женская рука, послышался участливый голос:

— Полно, ну, полно! Сам ведь провинился, а теперь вот плачешь.

— Я не плачу, Анна Ивановна… — пробормотал Коля, украдкой утирая глаза.

— Мальчику и нельзя плакать, — продолжала г-жа Кряжева и, опустившись рядом с ним на ступеньку, обняла его вкруг плеч. — Я накормила бы тебя, но это против наших правил…

— Да я ничуть не голоден.

— Не голоден? И чудесно: завтра пообедаешь тем плотнее. Я отложила уже для тебя порцию вареников.

— Нет, нет, Анна Ивановна, я не хочу ничего лишнего против других.

— А что же ты еще любишь? Кажется, компот?.. Да говори же, любишь?

— Люблю…

— Так на завтра я закажу компот. А на Василья Степаныча ты, миленький, не серчай. Он строг, потому что с вами, школярами, без строгости невозможно. Он хочет сделать из вас не шалопаев и тунеядцев, а работящих, порядочных людей. Сам он вам живой пример. Работай, набирай в голову побольше полезных сведений, — и выйдет из тебя недюжинный тоже человек, будут уважать тебя во всей Москве, а с Божьей помощью — и во всей России.

Ободряя так наказанного шалуна, почтенная супруга содержателя пансиона не подозревала, конечно, что пророчествует ему даже слишком мало: что его ожидает не всероссийская только, а всемирная известность.

Добрые слова её упали на благодарную почву. Сколько раз потом, принимаясь за уроки к следующему дню, мальчик вспоминал этот разговор, чтобы заставить себя добросовестно исполнить заданное и по нелюбимым предметам: латыни и математике.

Зато, с каким увлечением он занимался у учителя русского языка Войцеховича! И внешним своим видом Войцехович внушал уже безотчетное к себе уважение: сгорбившись как бы под тяжестью давивших его дум, он глядел своими голубыми глазами рассеянно-серьезно, точно ничего и никого вокруг себя не различая. Но во время урока в этих тусклых глазах разгорался вдруг светлый огонь. Разбирая с учениками оды Державина, басни Хемницера, Дмитриева, Крылова, стихотворения Жуковского, Гнедича, Мерзлякова, он своими объяснениями умел ярко осветить наиболее удачные места и придать всей пьесе живой интерес. Читал он с учениками в классе также отрывки из русской истории Карамзина, из его «Писем русского путешественника», из «Пантеона русской словесности», а после классов давал им те же книги для чтения в свободные часы. Для письменных же сочинений их он выбирал темы из древней или русской истории; рассказав им сперва про какого-нибудь исторического героя, он предлагал им затем письменно передать рассказанное с собственным их мнением о характере и действиях героя. Благодаря этим пересказам Коля Пирогов заинтересовался и историей, а в русском языке оказал такие успехи, что у Войцеховича стал первым учеником. Останься он долее под влиянием этого выдающегося словесника, быть может, из него, как знать, выработался бы постепенно и замечательный писатель. Но судьба решила иначе: совершенно неожиданно он был вынужден покинуть пансион Кряжева.

Глава пятая.

Семейные невзгоды. — «Приготовитель» Феоктистов. — Случайные просветители: Кнаус и Березкин.

Пришла беда, — отворяй ворота. В течение второго года пребывания Коли в пансионе на семью Пироговых обрушились беда за бедой.

Старшая сестра Коли, Екатерина, выйдя замуж, после первого же ребенка смертельно заболела и скончалась.

У второй сестры, Пелагеи, временами стали проявляться признаки душевного расстройства.

Второй брат, Амос, которому было уже 15 лет, заразился от школьного товарища корью, и эта детская болезнь, сама по себе вообще не опасная, свела его также в могилу.

Старший брат, двадцатилетний Петр, всегда отличавшийся легкомыслием, все более сбивался с пути: находясь уже на гражданской службе, он к своим служебным обязанностям относился очень небрежно; целые ночи напролет проводил за карточным столом и для уплаты крупного карточного долга самовольно взял деньги даже из казенного сундука. Отец не замедлил пополнить растрату. Но сын не унимался и отцу то и дело приходилось платить по представляемым от его имени счетам. В довершение всего, юноша обвенчался с дочерью какого-то унтер-офицера, и родители узнали о том только тогда, когда молодые приехали из-под венца.

Всех ближе принимала все это к сердцу бедная мать. Глаза её не высыхали от слез, и, прежде такая цветущая здоровьем, она в один год отцвела, состарилась на десять лет. Когда же двое её младших детей, Анна и Коля, старались ее утешить, она еще горче заливалась слезами:

— Лишь бы вас-то, мои милые, Господь сохранил. На вас, меньших, теперь вся наша надежда.

— Слышишь, Коля? — говорила тогда Анна. — В хозяйстве я помогаю маменьке, насколько у меня есть сил и уменья. А уж ты, голубчик, смотри, учись, чтобы стать опорой семьи.

Такой опорой был до тех пор отец. Но чаша испытаний их еще не исполнилась. Состоя казначеем в казенном провиантском депо, старик Пирогов получил ордер на выдачу 30-ти тысяч рублей одному комиссионеру, командированному на Кавказ. Деньги он выдал, но упустил при этом какую-то формальность. Комиссионер же не довез денег по назначению, а по пути бесследно скрылся. С кого было вернуть казенное добро? Стали проверять документы, усмотрели промах казначея; ну, стало быть, он и ответствен в пропаже! Суду его не предали (злого умысла у него, очевидно, не было); но ему велели подать в отставку, а дом его с мебелью и лошадьми описали и продали с публичных торгов. С последним скарбом, не вошедшим в опись, пришлось перебраться на маленькую частную квартирку.

— Ну, Коля, — объявил отец младшему сыну: — ты видишь, каково теперь мое положение. С голоду мы не помрем: я займусь частными делами. Но платить за твой пансион у Кряжева мне уж не по силам.

Коля повесил нос.

— Я это очень хорошо понимаю, папенька, — сказал он. — Но без образования что из меня выйдет — простой ремесленник? А я учился так охотно…

— То-то и горе! Из тебя, наверное, вышел бы незаурядный человек.

— Что бы тебе, Иван Иваныч, посоветоваться опять с Мухиным? — заметила мать Коли. — Он ведь и нашему Пете достал казенное место.

— А что-ж, и вправду! — согласился муж. — Ефрем Осипович — золотой человек: что он посоветует, то и благо.

Не откладывая дела в долгий ящик, отец с сыном отправились к Мухину, тому знаменитому доктору и университетскому профессору, которого копировал Коля, играя в «лекаря». Выслушав Пирогова-отца, Мухин задал его сыну несколько вопросов по школьным предметам. Ответы были настолько уверенны и толковы, что Мухин, видимо, остался доволен.

— Способности у мальчика, кажется, недюжинные, — сказал он. — Было бы грех не развить их.

— Вот именно! — подхватил отец Коли. — Учителя в пансионе им не нахвалятся; Кряжев так и говорил мне, что из пансиона прямая дорога ему в университет.

Опершись головой на руку, Мухин задумался.

— А тебе, дружок, который теперь год? — спросить он.

— Четырнадцатый.

— Только-то? Гм… В университет к нам принимают молодых людей не моложе шестнадцати.

— Да разве по познаниям своим он мог бы быть уже принят? — спросил Пирогов-отец.

— Не совсем. Но до приемных экзаменов у него впереди еще полгода; нанять хорошего подготовителя…

— Но как же на счет возраста?

— Придется, не в пример другим, допустить маленькую уловку: показать его года на два старше.

Коля от радости готов был броситься доброму советчику на шею.

— Я вам так уже благодарен, Ефрем Осипыч!..

— Благодарность свою ты лучше всего докажешь тем, что выдержишь экзамен. А что до приготовителя, Иван Иваныч, — обратился Мухин к отцу, — то его вам укажет Кондратьев, секретарь нашего университетского правления: между студентами у него есть всегда большой выбор.

Так Пирогов-отец и поступил. Через два дня у Коли был уже «приготовитель» — студент-медик Феоктистов.

Накануне еще Коля был на уроках в Кряжевском пансионе. На душе у него было и грустно и весело: ведь он вскоре будет студентом! Во время рекреации играя в последний раз с товарищами «в войну», он в небывалом задоре выказывал чудеса храбрости и оставил на память о себе несколько синяков и оторванных пуговиц. А на другой день придя окончательно проститься, он не утерпел прихвастнуть, что сам великий Мухин, нашел его будто бы совсем уже подготовленным для университета.

— Если б осенью при переэкзаменовке кому-нибудь из вас, господа, понадобился репетитор, — прибавил он в заключение, — то прошу ко мне: я с удовольствием подготовлю.

Кряжев расстался со своим чуть ли не лучшим пансионером с видимым сожалением и выдал ему аттестат, в котором значилось, что он «обучался с 5 февраля 1822 года катехизису, изъяснениям литургии, священной истории, российской грамматике, риторике, латинскому, немецкому и французскому языкам, арифметике, алгебре, геометрии, истории всеобщей и российской, географии, рисованью и танцеванью с отличным стараньем при благонравном поведении».

Самому Коле особенно жаль было расстаться с почтенной супругой Кряжева, Анной Ивановной: когда она на прощанье его благословила и поцеловала в голову, капнувшая ему на щеку из глаз её слеза заставила и его невольно прослезиться.

Еще до приглашения «приготовителя» Коля успел получить кое-какие отрывочные сведения по естественным наукам и медицине от двух старых знакомых, своего отца. Один из них, Кнаус, был известный всей Москве старичок-оспопрививатель екатерининских еще времен, прививший оспу всей семье Пироговых. Верный моде XVIII века, он до конца жизни ходил, в порыжевшем от времени парике, в коротких черных, с пряжками, панталонах, выше колен, в белых, чулках и мягких плисовых, сапогах. Во все табельные дни из года в год этот оригинал являлся завтракать к Пироговым. Однажды, откушав, он достал из кармана черный полированный ящичек, а из ящичка — какой-то блестящий инструмент.

— Знаешь ты, что это за штука? — спросил он.

— Не знаю, Андрей Михайлыч, — отвечал Коля.

— Это, братец ты мой, микроскоп. Достань-ка какой-нибудь листочек от растения.

На окнах стояло несколько цветочных горшков. Коля оторвал листок и подал старику. Тот отделил крошечную частичку листка, положил ее между двух стеклышек и наставил инструмент.

— Приложи-ка глаз к этой трубочке.

Приложил Коля глаз и пришел в неописанное изумление.

— Неужели, Андрей Михайлыч, это тот самый листочек?

— Разумеется.

— Но отчего теперь все жилочки так ясно видны?

— Оттого, что стекла здесь сильно выпуклые: увеличивают предмет в пятьдесят раз.

— Но тогда и муха должна представиться в целого слона?

— Ну, хоть и не в слона, — усмехнулся Кнаус, — а все-таки в воробья. Впрочем, целой мухи в этот микроскоп и не увидеть.

И пойманная муха должна была во славу науки расстаться сперва с крылышком, потом с ножкой.

После того Кнаус не раз еще приносил с собой свой микроскоп, и Коле все более раскрывался невидимый простому глазу мир чудес.

Другим случайным просветителем его явился старик-подлекарь лазарета московского воспитательного дома, Березкин. Заметив врожденные врачебные наклонности мальчика, он очень охотно делился с ним своей премудростью и, в знак особого расположения, подарил ему сборник с описанием, на латинском языке, растительных веществ, употребляемых в медицине.

Молодой «приготовитель», студент Феоктистов, впрочем, очень скоро отодвинул обоих стариков на второй план. Приходил он к ученику нередко с пачкой медицинских книг под мышкой. Коля в своей ненасытной любознательности тотчас набрасывался на них, разглядывал рисунки по анатомии, просматривал рецепты и надоедал учителю бесконечными расспросами, удивляя его и своими собственными познаниями.

— Да откуда вы-то об этом знаете? — спросил раз Феоктистов, когда Коля стал с полною уверенностью возражать ему насчет действия какого-то лекарства.

— А из книжки Григория Михайлыча Березкина, — отвечал Коля. — Там все есть. Вот сами посмотрите.

И он подал Феоктистову полученный от Березкина дорогой ему сборник.

— Старьё! Старьё! — презрительно заметил Феоктистов перелистывая книгу. — Вот станете студентом, так просите купить вам фармакологию Иовского, в переводе с немецкого Ширенгеля.

— Фармакологию? А это, Василий Феклистыч, что за наука?

(Феоктистов по отчеству хотя и именовался в действительности «Феоктистовичем», но Пироговы, называли его Феклистовичем»).

Студент оглядел неуча свысока.

— Фармакология — врачебное веществословие.

— Ве-ще-ство-словие… — протянул Коля. — Натощак и не выговоришь! А стоить та фармакалогия не очень дорого?

— Рубля три, а то и четыре.

— Ой-ой, кусается! Ну, да все равно, непременно попрошу купить.

Раз как-то Феоктистов принес с собой список своих университетских лекций. Коля тотчас занялся этим списком.

— Вот и фармакология! Читает ее профессор Котельницкий. А хорошо он читает?

— Изрядно. Но на первом курсе вы его еще не услышите.

— Жаль! А вот Лодер — анатомы человеческого тела. Должно быть, страшно интересно!

— У почтеннейшего Юста-Христиана Лодера несомненно; он у нас знаменитость.

— Но все же не то, что Мухин? Где он тут?.. Ах, вот: Ефрем Осипович Мухин — физиология по Ленгоссеку. Его-то лекций я ни одной не пропущу.

Так будущий студент предвкушал ожидающие его в университете научные яства.

Глава шестая.

Поступление в университет — № 10 студенческого общежития.

Наконец подошел и сентябрь месяц (1824 г.) — время приемных испытаний в университете. До приемного возраста — 16 лет — Коле недоставало еще двух лет с лишком. Но если уж сам Мухин, декан медицинского факультета, находил его развитым не по летам, признавал возможным сделать для него исключение из общего правила, лишь бы была соблюдена формальность, то отцу мальчика было тем простительнее обойти общее правило. 11 сентября он подал в правление университета прошение, приложив, вместо метрики, свидетельство комиссии комиссариатского депо о том, что «по формулярному списку комиссионера IX класса Ивана Пирогова значится, в числе прочих его детей, сын Николай, имеющий от роду шестнадцать лет». Таким удостоверением удовлетворились и мальчик был допущен к экзамену.

Как обстрелянная птица, он на этот раз не испытывал уже прежнего трепета перед экзаменаторами, в числе которых был ведь и его благожелатель Мухин; он чувствовал, напротив, необычайный подъем духа. Когда профессор Чумаков задал ему какую-то геометрическую задачу, он не стал даже решать ее на доске, а объяснил наглядными жестами по воздуху.

— Хорошо, молодой человек, очень хорошо! — похвалил, его профессор, видимо пораженный уверенностью «молодого человека», у которого не пробивался еще и пушок над губой.

По алгебре Коле пришлось, между прочим, извлекать кубический корень. Второпях, он ошибся в одной цифре но вовремя заменил свой промах и тем окончательно убедил экзаменатора в своей сообразительности.

Как скаковой конь, раззадоренный скачкой, он брал один научный барьер за другим выказывая по каждому предмету даже более познаний, чем требовалось программой. Так, готов он был, сломя голову, скакать еще сколько угодно, если бы Мухин не протянул ему через стол руку и не поздравил его студентом.

— Надеюсь, — прибавил он, — что и в университете мы будем вами довольны.

Когда Коля с пылающим лицом, вышел, в приемную, ожидавший его здесь отец встретил его вопросом:

— Ну, что?

— Блестяще провалился.

— Правда?

Но, взглянув в смеющиеся глаза сына, он понял, что тот шутит.

— Врешь, врешь! Выдержал. Как тебе не грешно пугать так отца?

— Да вы, папенька, за меня разве боялись? Мне самому вовсе не было страшно.

— И я был крепко в тебе уверен; но всё ж таки, знаешь, на душе было как-то непокойно: чего на свете не бывает! Отсюда прямо отправимся к «верско» — отслужить благодарственный молебен.

После молебна, выйдя из часовни, старик прижал сына к сердцу.

— Не явное ли то благословение Божие, Николай, — сказал он, называя его уже не уменьшительным, а полным именем: — что ты в столь раннем возрасте попадаешь в университет? Правда, умом ты выше иного взрослого; но вкусы у тебя, я полагаю, еще мальчишеские: не откажешься на радостях выпить чашку шоколаду?

— И две, папенька, с удовольствием выпью.

— Может быть, и с пирожками?

— И с удовольствием и с пирожками!

Оба так громко рассмеялись дешевой остроте, что стоявший на углу извозчик оглянулся и осклабился.

— Не прикажете ли подать?

— Подавай: к кондитерской Педотти!

Первая лекция! С каким жадным вниманием молодой Пирогов следил за речью профессора, наскоро занося в тетрадку каждую его мысль. Литографированных лекций тогда еще и в помине не было; слушатели сами записывали за профессором по возможности дословно, а потом уже у себя на дому восстановляли набело всю лекцию.

Товарищи Пирогова, юноши уже шестнадцати и более лет, вначале сторонились нашего юнца. Сам он, впрочем, особенно и не искал их общества, так как, благодаря своему бывшему «приготовителю» Феоктистову, с первого же дня очутился среди старых студентов. Дело в том, что из прихода Троицы в Сыромятниках, где жили Пироговы, до университета на Неглинной было версты четыре, следовательно туда и обратно целых восемь верст. Феоктистов и предложил своему ученику завтракать у него в студенческом общежитии, где он помещался в № 10 вместе с пятью однокурсниками.

Войдя в первый раз в № 10, Пирогов не застал еще там хозяев, у которых лекция почему-то затянулась. Таким образом он имел возможность хорошенько оглядеться. Комната была настолько просторна, что по стенам разместилось шесть кроватей со столиками. На столиках лежали груды тетрадей и книг, а на одной кровати валялась фуражка. Пирогов заглянул в фуражку и прочел в ней латинскую надпись:

«Hunc pil (eus) (продолжение было стерто головой владельца.) fur rapidis manibus tangere №li; possessor cujus fuit semperque erit Tshistoff, qui est studiosus quam maxime generosus».

Зная хорошо по-латыни, он сразу понял надпись: «Эту шляпу…. вор проворными руками трогать не смей; владельцем каковой был и всегда будет Чистов, студент весьма родовитый».

Видно, этот Чистов — латинист. Каков-то он, как товарищ?

Тут старик-дядька внес шипящий самовар и съестное: ситник и колбасу; а затем один за другим стали входить и жильцы-студенты. Все они были более или менее усаты, бородаты и, видимо, недоумевали, откуда взялся у них в камере безбородый молокосос. Подоспевший Феоктистов рассеял их недоумение. Снисходительно пожимая руку представляемого им «зеленого» товарища, они продолжали между собой начатый разговор и закурили трубки. Один же, волосатый, темнолицый брюнет, развалился на той самой кровати, где лежала фуражка с латинскою надписью.

«Так вот он, Tshistoff, studiosus maxime generosus!» — сообразил Пирогов и с таким любопытством уставился на Чистова, что тот сам обратил на него внимание и спросил его:

— Скажите-ка, с какими латинскими авторами вы знакомы?

Пирогов покраснел и не знал, что ответить.

— Ну, что же? — продолжал Чистов. — От Феоктистова вы, я чай, немногому научились? Где ему! В латыни он профан и скандировать даже не умеет.

«Odь profanum vulgus et arceo:

Favete linguis! carmina №n prius

Audita Musarum sacerdos

Virginibus puerisque canto» *).

*) «Темную чернь отвергаю с презрением:

Тайным доселе внемлите напевам;

Жрец, вдохновенный Камен повелением,

Мальчикам ныне пою я и девам». Пер. Фета.

— Знаете вы, откуда это?

— Кажется, из Горация? — робко отозвался Пирогов, исподлобья косясь на Феоктистова. Но тот разливал чай и не слышал, или делал вид, что не слышит.

— Верно; но Горацию я предпочитаю еще Овидия, — продолжал Чистов и взял со своего ночного столика книжку. — На сон грядущий я перечитываю его «Метаморфозы». Вы их читали?

— Читать не читал, но слышал о них от Василья Феклистыча…

— Ну, так я сейчас вам что-нибудь прочитаю. Садитесь-ка около меня.

Он указал на край кровати и стал читать. «Скандировал» он так звучно и с таким одушевлением, что увлек юного слушателя, которому, к собственному его удивлению, почти все оказалось понятным. Чистов, как большинство его товарищей, был из семинаристов, но сделан он был (по выражению Пирогова) из красного дерева, а те только из елового.

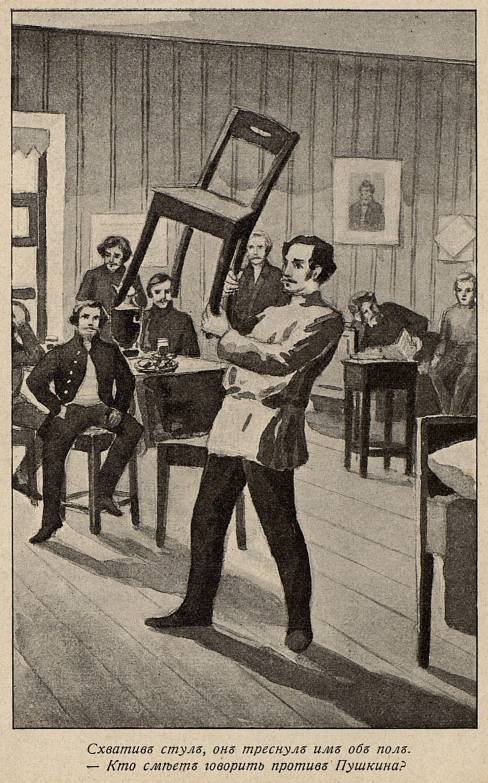

Предоставляя почитателю римских классиков услаждаться «Метаморфозами», остальные студенты за чаем и колбасой рассуждали и спорили о современных вопросах. Пирогов, следя за гекзаметрами Овидия, краем уха все-таки подхватывал целые фразы. Назывались и царствовавший тогда император Александр I, и недавно скончавшийся Наполеон, и новое светило родной литературы, Александр Пушкин.

— Наполеон — вјтъ гений, так гений! — восклицал один из спорщиков. — Как Пушкин-то его воспел!

— Что твой Пушкин! — возражал другой. — Вся ода его — какой-то винегрет!

— Винегрет! — возмутился первый и, схватив стул, треснул им об пол. — Кто смеет говорить против Пушкина? Слушайте и сами судите, господа:

«Чудесный жребий совершился:

Угас великий человек»…

Декламатор, по фамилии Катонов, был пламенным почитателем знаменитого актера Мочалова. Мочалов, крупный самородный талант, брал, как говорится, «нутром». Катонов, подражая своему идеалу, но не обладая его природным даром, не знал меры, исступленно размахивал по воздуху стулом и орал во всю мочь, с пеною у рта, с налитыми кровью глазами.

У Пирогова сердце замерло. Стихами Пушкина он восхищался, а за этого бесноватого ему в то же время было совестно.

Тому, впрочем, не дали кончить. Один из товарищей, Лобачевский, высокий и плечистый малый, вырвал у него из рук стул.

— Замолчишь ли ты наконец?

Декламатор не сразу сдался.

— А последний-то куплет каков:

«Да будет омрачен позором

Тот малодушный, кто в сей день

Безумным возмутит укором

Его развенчанную тень!

Хвала!.. Он, русскому народу

Высокий жребий указал,

И миру вечную свободу

Из мрака ссылки завещал».

Последние строки вылетали из уст Катонова уже в виде отрывистого рева, потому что Лобачевский взял его за плечи и затряс изо всех сил.

Доревев, Катонов не на шутку схватился со своим противником. Озлобление, как известно, утраивает силы, а потому силачу Лобачевскому, несмотря на его телесное превосходство, нелегко было справиться с озлобленным. Товарищи же обоих потешались над ними, поощряя то того, то другого:

— «То сей, то оный на бок гнется!»

— Ай, да Лобачевский!

— Не поддавайся, Катонов, не поддавайся! Дай ему подножку!

— Нет, господа, это нечестно! Гладиаторы дрались начистоту.

Неизвестно, кто еще взял бы верх, не случись «инцидента» с Лобачевским: у него сломался каблук, и, споткнувшись, он в своем падении увлек на пол, и противника. Зрители разразились таким гомерическим хохотом, что товарищи их из соседнего номера не утерпели также заглянуть к ним. Но оба борца уже в конец запыхались и добровольно прекратили борьбу.

С приходом новых собеседников завязалась беседа и на новые темы. Говорили о каком-то «масонском» обществе, о недавних похождениях удалого студента — поэта Полежаева; а того больше еще о профессорах.

— Ну, братцы, угостил же нас нынче Мудров! Ручки-ножки не грех ему расцеловать! Так и предупредил уж вначале: «Запишите себе, господа, от слова до слова: этого вы нигде не найдете. Сам я на днях только узнал это из Бруссе». Да как пошел, пошел!…

— Да, всех прежних божков теперь по боку.

Подавай нам Бруссе, Биша, Пинеля.

— А в клинике-то, в клинике как он отделал рутину! «Вот, — говорит, — смотрите, наш тифозный после 80 пиявиц почти уже на ногах; а пропиши я ему, — говорит, — по-прежнему валериану да арнику, он давно лежал бы уж на столе».

— Еще бы! Наш Матвей Яковлич — не профессор, а восьмое чудо света.

— В таком случае Лодер — девятое.

— Правда; невеличка птичка, да ноготок востер. Как ловко ведь он обер-полицеймейстера поддел!

— Когда?

— Да на днях же, на параде. Едет наш Юст-Христиан туда в своей карете, а обер-полицеймейстер скачет наперерез, напустился на кучера: «Куда прешь, болван! Назад, назад!» Лодер же из кареты машет рукой кучеру: «Вперед, вперед!» Тут обер-полицеймейстер уже к самому Лодеру: — «Да как вы, милостивый государь, смеете! Я — сам обер-полицеймейстер»…— «А я — сам Юст-Христиан Лодер. Вас знает одна Москва, а меня вся Европа. Ну, пошел!» — крикнул он кучеру — и был таков.

— Ха-ха-ха! Вот молодчина! Самого чёрта не боится.

— Не нарваться бы ему только на министра, когда тот будет к нам из Петербурга.

— А что?

— Да ведь министерство хочет запретить вскрытие трупов.

— Ну! Ты это сам сейчас выдумал?

— Какие выдумки! В канцелярию нашу пришел уже запрос: нельзя ли в анатомическом театре заменить трупы чем-нибудь другим?

— Да чем их заменишь-то?

— А очень просто чем: возьмет профессор этак носовой платок, привяжет один конец тебе к лопатке, другой к плечевой кости, да и потянет: «Вот вам, господа, musculus deitoiucus».

Опять дружный взрыв смеха.

Такие сцены и разговоры повторялись потом в присутствии Пирогова в № 10 каждый день, и вскоре он чувствовал себя там как рыба в воде.

Глава седьмая.

Кости и гербарий. — Философствование.

Несмотря на то, что Пирогов был на несколько лет моложе обитателей № 10, его острый ум и ненасытная любознательность приобрели ему общее их расположение, и они стали относиться к нему, как бы к младшему брату. Как-то раз Феоктистов показывал своему бывшему ученику имевшиеся у него некоторые части человеческого скелета.

Пирогов не мог подавить вздоха:

— Когда-то и у меня будет такой ассортимент костей!

— Да у меня есть тут лишние позвонки и ребра, — сказал Феоктистов. — Хотите, берите себе.

Пример его оказался заразителен: Чистов тут же предложил Пирогову человеческую руку, а Катонов — ногу.

— Если уж на то пошло, — сказал Лобачевский, — то у меня найдутся для вас и черепные кости. Вот посмотрите-ка как они очищены: белее снега!

— Да сам-то ты откуда добыл их? — заметил один из товарищей: — у Лодера на лекции стащил?

— Грех сладок, а человек падок! Воровать отнюдь не в моих привычках: но не присвоить себе такой красоты — выше сил человеческих!

У старика-дядьки Якова нашелся кулек, и, уложив туда всю груду пожертвованных ему костей, Пирогов повез их на «Волочке» домой.

О «Волочке» — этом первобытном типе извощичьего экипажа Белокаменной — вряд ли кто-нибудь из современных москвичей еще помнит. То были большие дровни с самой простой подушкой. Садились седоки бочком, свешивая ноги почти до земли, а колени прикрывали грубой дерюгой или мешком для защиты от уличной грязи. Зато и плата была по экипажу; за конец в 8 верст – гривенник, а в 4 версты — пятак.

Пирогов на этот раз не пожалел пятачка; когда же, добравшись до дому, прошел с кульком в свою комнату, то позвал за собой туда мать и сестер.

— Отгадайте-ка, что у меня тут в кульке?

— Верно, провизия! — обрадовалась мать.

Сын самодовольно усмехнулся:

— Пожалуй, что и провизия; да какая?

— Уж не рыба ли на уху?

— Может быть, живая стерлядь? — досказала одна из дочерей. — Вот славно бы!

— Нет, я знаю что: поросенок! — подхватила другая дочь. — Верно, Николай?

— В университете у нас ни стерлядей, ни поросят пока не разводят, — отвечал Николай и высыпал из кулька на стол свои драгоценные кости; — это — провизия, но не для желудка, а для ума!

Разочарование матери и сестер было, понятно, полное.

Когда он тут начал раскладывать отдельные части скелета по ящикам комода, к нему вышла поздороваться старая няня Михайловна, пришедшая как раз из богадельни навестить своих господ. Увидев, чем занять её питомец, набожная старушка руками всплеснула.

— Матушки мои! Царица Небесная! Да это никак кости человеческие?

— Человеческие, — подтвердил Пирогов и принялся рассказывать, для чего они будут служить ему.

Михайловна все еще не могла придти в себя и продолжала ахать и охать.

— Чем бы дать грешным костям покой в могилке, ты ими словно в бабки играешь!

— Этим бабкам, няня, никакой беды от того не сделается; будет им одна честь, что по ним научусь других людей спасать от могилы. А кстати вот покажу тебе также, что у нас в голове находится.

Михайловна слушала и только головой качала:

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Какой ты у нас, Коленька, вышел разумник, да какой бесстрашник!

Некоторое время спустя у Пирогова зашла речь с Лобачевским о лекциях ботаники.

— Лекции лекциями, — заметил Лобачевский, — а без собственного медицинского гербария вам не обойтись.

— Да я и то летом собирал и сушил разные растения, — сказал Пирогов.

— Все, что под руку попадется и без всякой системы? Латинских названий их, чай, тоже не знаете? Так это у вас не гербарий, а сено! Вот у меня так гербарий: собрал его один ученый аптекарь-немец и всякое растение по Линнею {Карл Линней — знаменитый шведский ботаник (1707—1778)} определил. Хотите посмотреть?

— Как не хотеть!

Гербарий, в самом деле, оказался образцовый: до пятисот лекарственных растений были аккуратнейшим образом вложены в листы пропускной бумаги, и каждое снабжено соответственной латинской надписью. У Пирогова от зависти глаза разбежались.

— Да это сокровище, которому цены нет!

— Гербарий вам, значит, нравится? — сказал Лобачевский. — Так я вам его, так и быть, уступлю. Мне он все равно уже не нужен.

— Но у меня и капиталов таких нет…

— Да я возьму с вас дешево, самую божескую цену: 10 рублей ассигнациями. По рукам, что ли?