Знакомство с Державиным

Аксаков С. Т.

Семейная хроника и воспоминания

С. Аксакова

Москва

в типографии Л. Степановой

1856 год

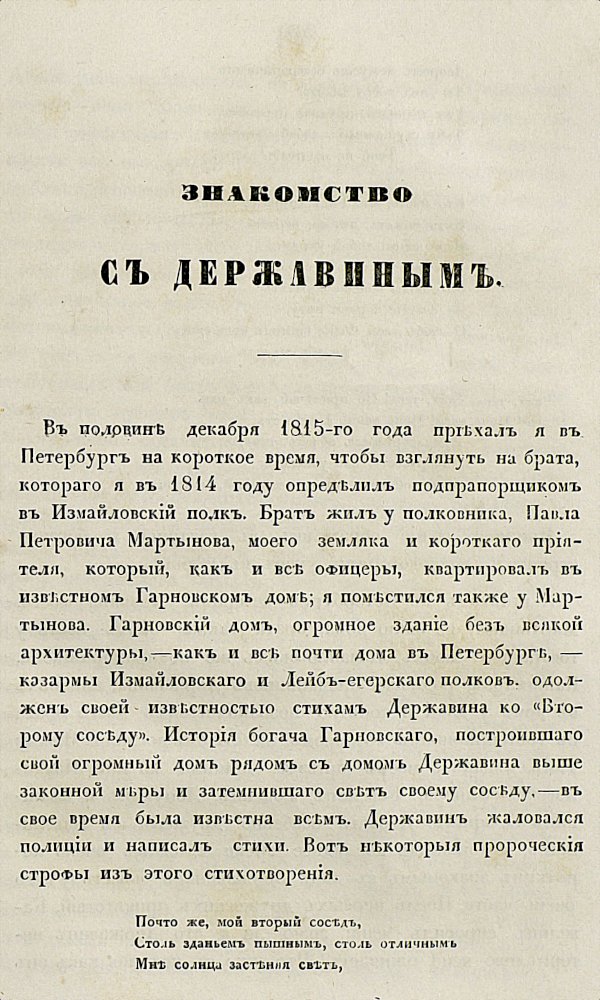

В половине декабря 1815 года приехал я в Петербург на короткое время, чтобы взглянуть на брата, которого я в 1814 году определил подпрапорщиком в Измайловский полк. Брат жил у полковника Павла Петровича Мартынова, моего земляка и короткого приятеля, который, как и все офицеры, квартировал в известном Гарновском доме; я поместился также у Мартынова. Гарновский дом, огромное здание без всякой архитектуры, как и все почти дома в Петербурге, — казармы Измайловского и Лейб-егерского полков, одолжен своей известностью стихам Державина ко «Второму соседу». История богача Гарновского, построившего свой огромный дом рядом с домом Державина выше законной меры и затемнившего свет своему соседу, — в свое время была известна всем. Державин жаловался полиции и написал стихи. Вот некоторые пророческие строфы из этого стихотворения:

Почто же, мой вторый сосед,

Столь зданьем пышным, столь отличным

Мне солнца застеняя свет,

Двором межуешь безграничным

Ты дома моего забор?

Ужель полей, прудов и речек,

Тьмы скупленных тобой местечек

Твой не насытят взор?

Кто весть, что Рок готовит нам?

Быть гложет, что сии чертоги,

Назначенны тобой царям,

Жестоки времена и строги

Во стойлы конски обратят.

За счастие поруки нету,

И чтоб твой Феб светил век свету,

Не бейся об заклад.

Так, так! Но примечай, как день,

Увы! Ночь темна затмевает;

Луну скрывает облак тень;

Она растет иль убывает:

С сумой не ссорься и тюрьмой, и проч.

Пышное здание обратилось в казармы, а богач-строитель, как говорят, умер в тюрьме.

Я приехал в Петербург вечером. Хозяина моего, Мартынова, не было дома, брата также; брат был у товарищей своих, измайловских же подпрапорщиков Капнистов, родных племянников Державина, живших в доме у дяди и коротко познакомивших моего брата с гостеприимным хозяином. За братом послали. Между тем, узнав о моем приезде, пришли ко мне измайловские офицеры: Кавелин, Годеин, Лопухин и Квашнин-Самарин. Я был особенно дружен с Кавелиным, который в последнее время сделался очень коротким знакомым в доме Державина и бывал у него очень часто. После первых дружеских приветствий Кавелин спросил меня: знаю ли я, что Державин нетерпеливо меня ожидает? Что уже с неделю, как он всякий день спрашивает, не приехал ли я? — Такие слова сильно меня озадачили. Я был самым горячим, самым страстным поклонником Державина и знал наизусть все его лучшие стихи; я много раз видал его в публике, особенно до 1812 года, у А. С. Шишкова, но никогда не был ему представлен, не был с ним знаком. На двадцать четвертом году жизни, при моей пылкой природе, слова: «Державин тебя нетерпеливо ожидает» — имели для меня такое волшебное значение, которое в теперешнее положительное время едва ли будет многими понято. Не успел я очнуться от изумления и радости, как прибежал мой брат, и первые слова его были: «Гаврила Романович просит тебя прийти к нему сейчас…» Я совершенно обезумел. Наконец, опомнившись, спрашиваю: «Что же все это значит?» — и узнаю, что брат мой, бывший тогда восьмнадцатилетним юношей, Кавелин и другие до того нахвалили Державину мое чтение, называемое тогда декламацией, что он, по своему горячему нраву, нетерпеливо желал меня послушать, или, как он сам впоследствии выражался, «послушать себя». Я не мог идти сейчас: я был красен с дороги, как вареный рак, и голос у меня сел, то есть не был чист, а я, разумеется, хотел показаться Державину во всем блеске. Кстати сказать здесь несколько слов о чтении, об искусстве читать, ибо уменье и дарованье чтения могут быть возведены на степень искусства. Чтение было моей страстью с самых детских лет; оно доставило мне много сердечных наслаждений в семье, в кругу друзей, в уединении, много доставило лестных самолюбию успехов в обществе и на сцене так называемых благородных театров.

Не один раз давал я себе и другим обещание написать нечто вроде рассуждения об уменье читать, рассуждения, которое могло бы служить не руководством, а некоторым объяснением этого дела для людей, имеющих охоту к чтению и талант, потому что без природного дарования нечего за это дело и браться. Не один раз принимался я за исполнение моего обещания, но всегда был совершенно недоволен написанным: так все казалось неудовлетворительно, непонятно, не выражало мысли, что я никогда не имел терпенья кончить и уничтожал черновые листы, а мне помнится, в них находилось кое-что удачно схваченное и хорошо выраженное. Чтение в обширном, высоком его значении — не только основание сценического искусства, но почти то же, что игра на театре. Надобно вполне почувствовать, вполне усвоить себе то, что читаешь; вполне овладеть своими средствами, как то: чистотою произношения, управлением выработанного предварительно голоса и, что всего важнее, управлением собственными чувствами, мерою теплоты и одушевления… но я не хочу вдаваться в рассуждение об искусстве читать. Я хотел только определить его сущность и значение, что считаю нужным для моего рассказа о первом свидании и знакомстве с Державиным.

На другой день, в десять часов утра, явился за мной посланный от Гаврилы Романовича, и в одиннадцать часов я пошел к нему вместе с братом, несмотря на то, что еще не прошли на моем лице следы безобразия от русской зимней дороги. Сердце билось у меня сильно, и врожденная мне необыкновенная застенчивость, от которой я тогда еще не совсем освободился, вдруг овладела мною в высшей степени. Если б дорога не состояла только из нескольких десятков шагов, вероятно я воротился бы назад; но вошед в дом Державина и вступив в залу, я переродился. Робость моя улетела мгновенно, когда глазам моим представилась картина Тончи, изображающая Державина посреди снегов, сидящего у водопада в медвежьей шубе и бобровой шапке… [Эта картина впоследствии была в Москве у родного племянника Державина, А. Н. Львова, скончавшегося в 1849 году.]

Гений поэзии Державина овладел всеми способностями моей души, и в эту минуту уже ничто не могло привесть меня в замешательство. — Со мною случилось точно то, что всегда случалось пред выходом на сцену в какой-нибудь хотя несколько значительной роли. Бывало, лишь только раздастся музыка увертюры, я начинаю дрожать, как в лихорадке, от внутреннего волнения; часто я приводил в страх моих товарищей-актеров, не знавших еще за мной этих проделок; но с первым шагом на сцену я был уже другой человек, помнил только представляемое мною лицо, и многочисленная публика для меня не существовала: я играл точно так, как репетировал роль накануне, запершись в своей комнате… Виноват, я увлекся в сторону и опять занялся исключительно собой; даю слово, что больше этого не будет. — Из залы налево была дверь в кабинет Державина; я благоговейно, но смело вошел в это святилище русской поэзии. Гаврила Романович сидел на огромном диване, в котором находилось множество ящиков; перед ним на столе лежали бумаги, в руках у него была аспидная доска и грифель, привязанный ниткой к рамке доски; он быстро отбросил ее на диван, встал с живостью, протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать, я давно вас жду. — Я читал ваши прекрасные стихи [Перевод Филоктета.].

(Державин был плохой судья и чужих и своих стихов), наслышался, что вы мастерски декламируете, и нетерпеливо хотел с вами познакомиться». Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстуха, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды. Я отвечал Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшею минутою моей жизни, и если чтение мое ему понравится…» Он перервал меня, сказавши: «О, я уверен, что понравится; садитесь вот здесь, поближе ко мне», — и он посадил меня на кресло возле самого дивана. «Вы чем-то занимались, не помешал ли я вам?» — «О, нет, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей. Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны? Вы оренбурец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда никто и не помышлял. Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всем расспросил братца вашего. Мое село, Державино, ведь не с большим сто верст от имения вашего батюшки (сто верст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии)…»

Гаврила Романович подозвал к себе моего брата, приласкал его, потрепав по плечу, и сказал, что он прекрасный молодой человек, что очень рад его дружбе с своими Капнистами, и прибавил: «Да тебе не пора ли на ученье? приятели твои, я видел, ушли». — «Пора, Гаврила Романович, — отвечал мой брат, — и я сейчас пойду». — «Ступай с богом, а с братцем твоим мы уже познакомимся». И мы остались одни. Державин был так деликатен, что не заставил меня сейчас читать, хотя ему очень этого хотелось, как он впоследствии, смеясь, мне признавался. Он завел со мной довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете и на этот раз заставлял уже больше говорить меня, а сам внимательно слушал. Я говорил без запинки, с одушевлением, и несколько раз наводил разговор на стихи, и, наконец, как-то кстати, прочел несколько его стихов из стихотворения «Арфа», где он обращается к Казани:

О колыбель моих первоначальных дней,

Невинности моей и юности обитель!

Когда я освещусь опять твоей зарей

И твой по-прежнему всегдашний буду житель?

Когда наследственны стада я буду зреть,

Вас, дубы камские, от времени почтенны,

По Волге между сел на парусах лететь

И гробы обнимать родителей священны?

Лицо Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть», — воскликнул он, и в глазах его засветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. «Всею душой хочу, — отвечал я, — только боюсь, чтобы счастие читать Державину его стихи не захватило у меня дыханья». Державин взглянул на меня и, видя, что это не комплимент, а чистая правда, схватил меня за руку и ласково промолвил: «Так успокойтесь». Наступило молчание. Державин встал и начал выдвигать ящики, которых находилось множество по бокам его большого дивана и как-то над спинкой дивана. На ящиках бронзовыми буквами были написаны названия месяцев, а на некоторых — года.

Гаврила Романович долго чего-то искал в них и, наконец, вытащил две огромные тетради, или книги, переплетенные в зеленый сафьянный корешок. «В одной книге мои мелочи, — сказал он, — а об другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? верно, оды: Бога, Фелицу или Видение Мурзы?»— «Нет, — отвечал я, — их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду на смерть князя Мещерского и Водопад». — «А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию». — «Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями». — «Извольте». — «Я знаю наизусть почти все ваши стихи; но на всякий случай я желал бы иметь в руках ваши сочинения; верно, они есть у вас». — «Как не быть, — улыбнувшись, сказал Державин, — как сапожнику не иметь шильев» (сравнение довольно странное), — и он достал, также из ящика, свои стихотворения, богато переплетенные в красный сафьян с золотом. Я знал, что читать, сидя очень близко от человека, которому читаешь, неудобно и невыгодно, и потому пересел на кресло, стоявшее довольно далеко от Державина; он хотел удержать меня, говоря, что не так будет слышно, но я уверил его, что он услышит все. Наружное мое волнение затихло и сосредоточилось в душе. Я прочел оду к Перфильеву на смерть князя Мещерского. С первыми стихами:

Глагол времен, металла звон,

Твой страшный глас меня смущает,

Зовет меня, зовет твой стон,

Зовет — и к гробу приближает, —

Державин превратился в слух, лицо его сделалось лучезарным, руки пришли в движение. Когда я прочел:

Глядит на всех — и на царей,

Кому в державу тесны миры;

Глядит на пышных богачей,

Что в злате и сребре кумиры;

Глядит на прелесть и красы,

Глядит на разум возвышенный,

Глядит на силы дерзновенны —

И точит лезвие косы, —

Державин содрогнулся. Едва я произнес последние стихи:

Жизнь есть небес мгновенный дар,

Устрой ее себе к покою,

И с чистою твоей душою

Благословляй судеб удар, —

Державин уже обнимал меня со слезами на глазах. Он не вдруг стал меня хвалить. Он молча сел опять на свое место, посадил и меня на прежнее кресло и, держа за руку, сказал тихим, растроганным голосом: «Я услышал себя в первый раз…» — и вдруг прибавил громко, с каким-то пошлым выражением (что меня очень неприятно поразило): «Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, за пояс заткнете», и в то же время я приметил, что Державин вдруг сделался чем-то озабочен, что у него было что-то другое на уме. Он опять встал, вынул другую рукописную книгу; несколько раз брал в руки то ту, то другую и, наконец, одну спрятал, а другую оставил на столе. Я видел ясно, что сильное впечатление, произведенное чтением оды к Перфильеву, у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, чтоб я читал трагедию. Скрепя сердце я пожертвовал на этот раз «Водопадом» и хорошо сделал: Державин стал бы слушать меня рассеянно. Впоследствии я нашел минуту, когда он свободно мог устремить все свое внимание на это чудное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотами: выражение этих красот было им тогда почувствовано вполне. — Итак, я обратился к Державину, державшему в руках большой том в зеленом корешке и рассеянно смотревшему в сторону: «Позвольте мне теперь прочесть вам трагедию». — «Знаете ли, о чем я думаю? — с живостью сказал он. — Вам трудно будет читать в первый раз рукописное сочинение». Я отвечал, что это правда, что даже печатную драматическую пиесу нельзя в первый раз прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, вникнуть в характеры лиц, изучить ход сильных сцен; что я не читаю никогда никакой большой пиесы другим, не прочитав ее вслух предварительно самому себе. — С живостью и удовольствием подал Державин мне обеими руками зеленый том и сказал: «Так возьмите, прочтите, изучите, и когда будете готовы, тогда прочтите мне. Но вот что: вы, верно, читали или слышали на театре «Ирода и Мариамну»; прочтите мне из нее некоторые сцены», — и, не дождавшись ответа, он позвонил и приказал вошедшему человеку собрать экземпляр этой трагедии из печатных листов, лежавших большим тюком в нижнем ящике того же дивана. Разумеется, я сказал, что пиесу знаю и прочту с большим удовольствием, и это была правда. Я был в таком лирическом настроении, что рад был читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй неизвестного языка, — будут полны чувства и произведут сочувствие. Этим, по-моему, объясняется удивительный и нередкий факт, что на сцене истинные артисты приводили в восхищение слушателей, не знающих языка представляемой пиесы. — Между тем Гаврила Романович послал за своей женой, племянницей (П. Н. Львовой) и племянником, служившим в статской службе, Капнистом. Пришли первая и последний; племянница была еще не готова и явилась к концу чтения. Нетерпение Державина было очевидно: он едва познакомил меня с своей женой, а с Капнистом даже и не познакомил. Я начал читать и без всяких выпусков прочел трагедию до конца, отдыхая не более двух-трех минут между действиями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я не соглашался: трагедия была небольшая, и притом я чувствовал, что моя восторженность может охладеть, а тогда все бы погибло. Это чтение было единственным явлением в продолжение тридцатипятилетнего моего поприща в качестве чтеца, — явлением психологическим и весьма замечательным. Чтобы понять вполне мои слова, надобно взять «Ирода и Мариамну» и попробовать прочесть ее вслух. Я сам впоследствии, достигнув несравненно большего искусства в чтении, не один раз пробовал исполнить этот подвиг — и не находил возможности не только чем-нибудь воспламениться, но даже сносно прочесть и еще менее заставить других прослушать с участием хоть две страницы… а тогда я читал около полутора часа, и каждое слово было полно какого-то огня, какого-то чувства! Чтение было в то же время — мало сказать не верно, не сообразно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Я чувствовал это хотя не ясно, в самое то время, как читал. С полным сознанием и искренностью повторяю теперь, что чтение происходило на неизвестном мне языке; но тем не менее и на других и на меня произвело оно магическое действие. Можно себе представить, что было с Державиным! Он решительно был похож на человека, одержимого корчами. Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук перечувствовала его восприимчивая, страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятьям — не было конца, а моему счастью — не было меры. Державин через несколько минут схватился за аспидную доску и стал писать грифелем. Все присутствовавшие, кроме меня, вышли. Разумеется, я догадался, что Державин пишет стихи на мое чтение, и не ошибся. Торопливо писала его дрожащая рука и беспрестанно стирала написанное. Мне показалось, что писание продолжалось с полчаса. Наконец, Гаврила Романович взял читанную мною трагедию и на первом мягком листе, вверху названия трагедии, написал четыре стиха. Мне самому труднее, чем всякому другому, поверить, что я не помню этих стихов. Я тогда имел такую память, что с одного раза мог запомнить несколько куплетов, если только стихи мне нравились. Что книжка, подаренная Державиным, с его стихами, собственноручно написанными, у меня пропала — это не диковинка; я растерял в жизнь мою немалое число книг с надписями их авторов, иногда глубоко мною уважаемых, но не запомнить четырех стихов Державина, мне написанных, при моем благоговении к Державину, при моей памяти — это просто невероятно! Впрочем, дело объясняется несколько тем, что книга пропала у меня в первые два-три дня. Только и помню, что стихи, весьма не гладкие, оканчивались словами: «Себя услышал в первый раз», словами, вырвавшимися у него после чтения оды на смерть Мещерского. Несказанно счастливый мыслью, что я мог привести в восхищение величайшего из поэтов (так я думал тогда), опьянелый от восторга и удовлетворенного самолюбия, я поспешил уйти от Державина, чтоб поделиться моими чувствами с моими друзьями.

Само собою разумеется, что я сделался частым и любимым гостем «Певца Фелицы», как выражались тогда литераторы и дилетанты русской словесности. Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь. Чего не перечитал я Державину! И переведенную им «Федру» Расина и собственные его трагедии: «Св. Евпраксию», «Аталибу, или Покорение Перу», «Сумбеку (кажется, так), или Покорение Казани» и проч. и сверх того два огромные тома в лист разных мелких его сочинений в стихах и прозе, состоявшие из басен, картин, нравственных изречений, всякого рода надписей, эпитафий, эпиграмм и мадригалов: все это перечитал я по нескольку раз. Я не говорю здесь о собственных записках Державина, имеющих большой интерес; я их видел, перелистывал, но не читал. При наших же стихотворных чтениях нередко с грустью думал я: умрет Державин, этот великий лирический талант, и все читаемое теперь мною, иногда при нескольких слушателях, восхищающихся из уважения к прежним произведениям писателя или из чувств родственных и дружеских, — все будет напечатано для удовлетворения праздного любопытства публики, между тем как не следует печатать ни одной строчки. Но благодарение разумной разборчивости его наследников: из рукописных сочинений, о которых я говорю, — именно не было напечатано ни одной строчки, сколько мне известно. [Недавно узнал я, что напечатана трагедия «Василий Темный».]

Между тем, надобно сказать правду, кроме выгод чисто материальных, можно было соблазниться исполнением желания горячих поклонников Державина: ибо в этой громаде стихов, лишенных иногда всякого достоинства, изредка встречались стихи очень сильные и блестящие лиризмом, впрочем по большей части не свойственные лицу, их произносившему. В мелких стихотворениях также изредка мелькал, может быть, не строго верный, но оригинальный взгляд и если не цельный, то односторонне-живой и поэтический образ. Волкан потухал; но между грудами камней, угля и пепла мелькали иногда светлые искры прежнего огня. — Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора — все была песнь; но, увы, он думал, что его имеет; часто он говорил мне с неуважением о своих одах и жалел, что в самом начале литературного своего поприща не посвятил себя исключительно трагедии и вообще драме. «Аталиба», трагедия в пяти действиях, с хорами и великолепным, не исполнимым на сцене, спектаклем, была любимым его произведением. В ней главный эффект основывался на солнечном затмении: Пизарро, захваченный в плен мексиканцами со всей свитою и в оковах ожидающий казни, предсказывает потемнение солнца как знамение гнева небесного; солнце в предписанную минуту помрачается (все это происходит на сцене), и победители упадают к ногам побежденных, освобождают их и признают своими повелителями. Помню я из этой трагедии один стих, который ценился Державиным выше всего. Аталиба, упрекая Пизарро в жадности к золоту, говорит длинный монолог, который оканчивается так:

Вы преплыли моря, расторгнув крови связь,

Чтоб из-под наших ног увезть блестящу грязь.

Может быть, я что-нибудь и перепутал в первом стихе, но второй верен буквально. Из мелких своих сочинений Державин особенно любил одно осьмистишие, которым, по его мнению, вполне обрисовывались трое знаменитых наших баснописцев: Хемницер, Дмитриев и Крылов, из которых первого он предпочитал остальным за простоту и естественность рассказа. Стихов не помню, но содержание их состоит в том, что три поэта являются к Аполлону, который говорит Дмитриеву: ты ловок, образован и ввел басню в гостиную; Крылову — ты колок, народен и умен; а Хемницеру Аполлон протягивает руку, жмет ее, «и ни слова». Этими словами заключается стихотворение.

Почти всякий раз, как я бывал у Державина, я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими, или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотам природы. Гаврила Романович легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свидание, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говаривал: «Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь все пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет; все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить». Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних пустяков, я уже не мог воспламеняться до самозабвения, читая его новейшие сочинения, как это случилось со мной при чтении «Ирода и Мариамны». Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации; он досадовал и огорчался. «У вас все оды в голове, — говорил он, — вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете». Иногда, впрочем, он бывал доволен мною. — Державин любил также так называемую тогда «эротическую поэзию» и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою р. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишенные прежнего огня, замененного иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» — «Ничего, — возразил, смеясь, Гаврила Романович, — у девушек уши золотом завешаны».

Так продолжалась моя жизнь около месяца; все время, свободное от необходимых дел и свиданий в Петербурге, проводил я в доме Державина, который в последние дни казался не так здоровым. Наконец, один раз пришел я к нему обедать, что бывало довольно часто. Швейцар встретил меня с обыкновенной ласковой улыбкой, но сказал мне, чтоб я вызвал камердинера Гаврилы Романовича, который имеет до меня какую-то надобность. Я несколько удивился и, взошед наверх, встретил этого самого камердинера; он сказал мне, что Дарья Алексевна (жена Державина) просит меня, не входя в кабинет к Гавриле Романовичу, повидаться с ней и для того зайти наперед в гостиную; я удивился еще более и поспешил к разгадке. Дарья Алексевна, [Урожденная Дьякова, вторая супруга Державина.] несколько встревоженная, весьма учтиво и ласково сказала мне, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него сильное раздражение нерв и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гаврила Романович слушает мое чтение, что она просит, умоляет меня несколько времени не ходить к больному или ходить, но не читать под каким-нибудь предлогом; «а всего лучше скажитесь больным, — прибавила она, — если он вас увидит, то начнет так приставать, что трудно будет отказать ему». Я сейчас почувствовал, что все это совершенно справедливо. Я уже говорил, как Державин слушал мое чтение в первое наше свидание; точно то же продолжалось до сих пор, если не всегда при слушании прежних од, то всегда при слушании трагедий. Я вспомнил, какое изнеможение выражалось на лице Державина после наших, иногда долгих, дообеденных или вечерних чтений. Мне стало совестно, и я покраснел до ушей. Я сказал Дарье Алексевне, что мне больно, и грустно, и досадно на себя, для чего я сам давно этого не приметил. Она призналась мне, что уже с неделю всякий день сбирается поговорить со мной об этом, что она боялась оскорбить меня и что боже сохрани, если узнает об этом Гаврила Романович. Я поспешил ее успокоить и прибавил, что я сам болен, что доктор давно требует, чтоб я сидел дома, и что я выезжал единственно для Гаврилы Романовича. Все это была совершенная правда, только я был болен не от чтения, а от петербургского климата, от которого уже поотвык. Хозяйка благодарила меня искренно и упрашивала, чтоб я в доказательство, что не сержусь на нее, остался у них обедать. «Гаврила Романович не выходит из кабинета и не узнает, что вы были здесь», — прибавила она очень приветливо. Я не остался под предлогом, что должен держать строгую диету; мне показалось как-то странно оставаться в доме контрабандой от хозяина. Я приехал, однако, вечером к Державину, сказал ему, что я давно нездоров, что должен лечиться и, может быть, недели две не выйду из комнаты. Гаврила Романович чуть не заплакал и так огорчился, что я испугался вредных последствий. Он сам был, очевидно, нездоров. Глаза у него были мутные и пульс бился, как в лихорадочном жару, но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался мне, что с некоторого времени хотят уверить его, что он хворает, а он, напротив, давно не чувствовал себя так бодрым и крепким. Наконец, он отпустил меня в лазарет (как он выразился) и обнял на прощанье несколько раз, прибавив, что кстати исполнит просьбу жены и, хотя без надобности, сам полечится в это время.

Много было шуток и смеха в Гарновском доме, где я был хорошо знаком почти со всеми офицерами, а также и в близком, родственном кругу Державина. Говорили, что я зачитал старика и сам зачитался и что мы оба принуждены были не шутя лечиться. Молва подхватила это простое событие и распустила по городу — с обычными украшениями. Я сам после слышал, как рассказывал один господин, что «какой-то приезжий, сумасшедший декламатор и сочинитель, едва не уморил старика Державина чтением своих сочинений и что, наконец, принуждены были чрез полицию вывести этого чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».

Ровно через две недели явился я к Державину, хотя дни за два до срока Дарья Алексеевна уже присылала звать меня. Гаврила Романович очень мне обрадовался, но не так, как я ожидал. Может быть, ему успели внушить, что в обществе смеются над ним, будто бы с утра до вечера заставляющим читать себе свои сочинения; может быть, сказали, что мне это в тягость, что я скучаю и жалуюсь на такое принуждение, а может быть, что всего вероятнее, успели его убедить, что такое неравнодушное слушание точно ему вредно. Как бы то ни было, только Державин был со мною как-то принужден и не сказал ни слова о своих стихах. На другой день то же, и я уже подумал, что мои отношения к Гавриле Романовичу должны измениться, как вдруг последовало неожиданное возвращение к прежнему порядку вещей. Один из его племянников, А. Н. Львов, спросил меня при своем дяде: «Каково идет «Мизантроп»?» Эти слова обратили на себя внимание Державина, и я должен был рассказать ему, в чем состояло дело; оно состояло в следующем: Ф. Ф. Кокошкин перевел Мольерова «Мизантропа»; перевод его пользовался тогда большою славою; петербургская актриса, М. И. Валберхова, выпросила у Кокошкина эту пиесу, еще не игранную на петербургской сцене, себе в бенефис. Я отправлялся в самое то время из Москвы в Петербург; Кокошкин прислал со мною г-же Валберховой «Мизантропа» и взял с меня обещание, что я прочту сам его перевод всем актерам на «считке» [Может быть, не всем известен этот технический термин. На «считке» автор или доверенное от него лицо читает вслух всем актерам пиесу, приготовляемую к представлению. Этим чтением дается смысл и тон, который автор желает сообщить своей пиесе; актеры и актрисы обязаны соображаться с ним. Так по крайней мере бывало прежде.] и даже посмотрю за репетициями, на что дал мне письменное полномочие. Я принялся было за это дело с обычною мне горячностью, но скоро увидел, что играю тут смешную роль: никто из актеров не хотел меня слушать и не обращал внимания на мои права, потому что заведовавший тогда репертуарною частью кн. А. А. Шаховской, с которым я был впоследствии очень дружен, не благоволил к Кокошкину и оскорбился, что такой молодой человек, как я, имел право ставить на петербургскую сцену такую знаменитую пиесу, как «Мизантроп» Мольера. Считку, разумеется, произвели без меня, и только по необходимости, очень сухо приглашен я был на репетиции.

Я, увидя явное от всех нерасположение, отстранился и был только из приличия раза два на репетициях. Родные Державина знали эту забавную историю, и Львов (с которым мы были потом друзьями) сделал этот вопрос с намерением надо мной посмеяться. Я рассказал откровенно все. Державин по добродушию принял живейшее участие в моем неприятном положении; он знал только отрывки из перевода Кокошкина, когда-то прочтенные мастерски (по общему мнению) самим Кокошкиным в «Беседе русского слова». Гавриле Романовичу очень захотелось послушать, как я читаю комедию, и он стал меня убедительно просить, чтобы я прочел ему всего «Мизантропа». У меня был особый экземпляр, окончательно исправленный переводчиком, и на другой день вечером, при довольно многочисленной публике, я прочел «Мизантропа», Гаврила Романович был совершенно доволен. Опять расшевелилось горячее сердце Державина, и с следующего дня начались опять наши чтения по-прежнему, хотя не так уже часто. [«Мизантроп» вскоре был дан в бенефис г-жи Валберховой. Державин поручил мне взять для него бенуар, но, кажется, сама бенефициантка отвезла билет и атласную афишу знаменитому нашему барду.

«Мизантроп» был разыгран весьма посредственно и даже нетвердо. Я говорил об этом Шаховскому на предпоследней репетиции; он отвечал мне, что теперь нет времени хорошенько поставить пиесу, но что впоследствии она пойдет отлично. Брянский был положительно нехорош в роли Крутона (Альсеста), но, правду сказать, я не знаю, почему влюбленный Альсест у Мольера называется мизантропом? Скорее можно назвать его филантропом, потому что он, с начала до конца пиесы, горячится, выходит из себя от гнева на людей за их дурные поступки. Где же тут ненависть? Это скорее любовь. Мизантропа, в настоящем смысле, Брянский играл недурно: то есть был холоден и груб; но характер Альсеста, ярко нарисованный Мольером, требовал совсем другого исполнения. М. И. Валберх, или Валберхова, играла Прелестину (Селимсну, grande coquette) также без одушевления. Кн. Шаховской это чувствовал и на репетиции беспрестанно бормотал: «Марья Ивановна, montez la scene, montez la scene» <больше подъема>. Скажут, может быть, что кокетка и должна быть холодна, но в сценическом исполнении речь идет не о холодности в душе, а об одушевлении, об оживлении, так сказать, целой роли. Притом есть огонь внешний, искусственный, огонь кокетства, без которого никакая красота не увлекла бы Альсеста. Сосницкий, не помню в какой роли, был просто карикатурен.]

Кроме собственных сочинений, Державин охотно слушал чтение и других стихотворцев: И. И. Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и проч. Крылова я не читал никогда, потому что Гаврила Романович был недоволен мною при чтении собственных его басен, и это было совершенно справедливо. Басни навсегда остались для меня камнем преткновения; я много напряженно работал над чтением их, но никогда не был доволен собою, потому что слыхал, как читает, или, лучше, рассказывает басни свои Крылов: это неподражаемая простота и естественность. Помню также, что я два раза читал при многих слушателях какое-то большое дидактическое стихотворение А. П. Буниной, которое принималось всеми с большим одобрением; но, кажется, кроме гладких, для того времени, стихов и цветистости языка, не имело оно других достоинств.

Благородный и прямой характер Державина был так открыт, так определен, так известен, что в нем никто не ошибался; все, кто писали о нем, — писали очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина. Я осмелился слегка сказать ему мое мнение, и он весьма благодушно согласился. Впрочем, такое сознание ни к чему не вело, и я вскоре увидел довольно красноречивый опыт нетерпения, вспыльчивости и неуменья владеть собою престарелого поэта. Однажды Карамзин уведомил его запиской, что в такой-то день, в семь часов вечера, приедет и прочтет отрывок из «Истории Российского государства». [Карамзин жил тогда в Петербурге, на Фонтанке, в доме Муравьевой.]

Державин пригласил многих знакомых, большею частью людей почтенных уже по одним своим летам; не знаю почему, меня прислал он звать не более как за полчаса до условленного начала чтения. Я был дома и поспешил явиться: интерес мой особенно возбуждался тем, что дни за три Н. М. Карамзин сказал мне, [Я бывал у Карамзина не как любитель словесности или словесник, а как его земляк, сосед и дальний родственник.] что обещал Державину прочесть что-нибудь из «Истории» и прочтет такое место, которым он сам доволен, но сомневается, чтоб оно понравилось другим. Я нашел у Державина: А. С. Шишкова, известного стихотворца гр. Д. И. Хвостова, также А. С. Хвостова, известного едкостью критических замечаний и в общественных беседах и в рукописных стихах, Ф. П. Львова, П. А. Кикина, Н. И. Гнедича и многих других. Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпенье, которое возрастало кресчендо с каждой минутой. Проходит полчаса, и нетерпенье его перешло в беспокойство и волнение: он не мог сидеть на одном месте и беспрестанно ходил взад и вперед по своему длинному кабинету между сидящими по обеим сторонам гостями. Несколько раз хотел он послать к Карамзину и спросить: будет он или нет; но Дарья Алексевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку; я стоял недалеко от него и видел, как он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова.

К счастью, в самое это время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать, и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романовича назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра. Очень жалею, что я не списал этой записки или не оставил ее у себя. Державин, показав ее многим из гостей, отдал потом мне; я прочел, положил в карман и забыл; я возвратил ее через несколько дней. В семи или восьми строчках этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое спокойствие, такое искреннее сожаление, что он не мог исполнить своего обещания!

Казалось, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить какое-нибудь неудовольствие в сердце; но не то было с Державиным: он никак не мог так скоро совладеть с своей досадой, ни с кем не говорил, беспрестанно ходил, и все гости в несколько минут нашлись принужденными разъехаться. Тут Дарья Алексевна уже сама пожелала и попросила меня, чтоб я прочел что-нибудь. Надобно сказать, что в последнее время она постоянно показывала мне какую-то холодность, и я не вдруг согласился исполнить ее желание и предложить чтение. Гаврила Романович также не вдруг принял мое предложение, наконец сказал: «Пожалуй, прочтите что-нибудь», и я начал читать. Державин долго слушал без участия, то есть без всяких движений в руках и лице; но мало-помалу пришел в свое обыкновенное положение и даже развеселился. В этот раз я просидел у него целым часом долее положенного срока, уже не читал, а слушал его рассказы о прошедшем, невозвратно прошедшем.

Между тем приближалось время одного из заседаний, или собраний, «Беседы русского слова», которая состояла из нескольких отделений, кажется из четырех, и каждое имело своего председателя. В одном отделении был председателем Ал. Сем. Хвостов, и я слышал от многих членов ропот против такого незаслуженного председательства; особенно обижался граф Хвостов, который не имел отделения, на что, как старейший и многоплоднейший писатель, имел он, по его убеждению, неотъемлемое право. Вообще находили странным, что А. С. Хвостов, человек почти ничего не напечатавший, известный только остроумно-шутливыми посланиями и эпиграммами, председательствует между заслуженными литераторами.

Шишков, уважавший и любивший А. С. Хвостова, был причиною назначения его в председатели еще при первоначальном основании «Беседы». Особенно было забавно неудовольствие членов Хвостовского отделения (как его называли), над которым другие подтрунивали и в числе которых быть никому не хотелось. Крылов и Гнедич, для успокоения оскорбленных авторских самолюбий, добровольно вызвались быть членами отделения под председательством А. С. Хвостова; их примеру последовали другие, и спокойствие водворилось в великом семействе жрецов Аполлона. Это обстоятельство случилось, впрочем, уже давно, и я рассказываю слышанное мною. Предстоящее собрание долженствовало происходить под председательством самого Державина, и он последнее время был сильно тем озабочен. Ему хотелось, чтобы я прочел что-нибудь в «Беседе».

Чтение пьес посторонними лицами допускалось иногда в виде исключений: так, например, Кокошкин читал свой перевод. Для Державина, разумеется, все согласились, чтобы я прочел его пиесу. Он назначил мне рассказ в несколько страниц из «Аталибы» и стихотворение «Развалины Греции» Аркадия Родзянки, молодого человека, дальнего родственника Державина, служившего тогда подпрапорщиком в Лейб-егерском полку. Стихи Родзянки признавались написанными превосходно, сильными, гладкими, звучными. Я очень радовался, что по крайней мере в них могу показать свое уменье читать. Стихи же Державина приводили меня в ужас. Я выучил наизусть обе пиесы и приготовился к чтению… Но судьба устроила иначе: в день предварительного, или приготовительного, собрания «Беседы» и за три дня до настоящего собрания — я скакал уже с Кавелиным в Москву. Гаврила Романович весьма огорчился, узнав о моем внезапном намерении уехать; сначала не верил, а потом досадовал, что я не хочу остаться трех дней, чтобы продекламировать его пиесу, успех которой он основывал отчасти на моем чтении. Мне самому это было очень больно; но особенные обстоятельства не позволили мне остаться, тем более, что зимний путь разрушался (тогда о шоссе еще не было и помину). Мы с Кавелиным уехали из Петербурга 18-го марта, накануне славного дня взятия Парижа. После пример-парада множество офицеров шумно проводили нас, напутствуя добрыми желаниями и хором: «Веди меня, о провиденье!». [Из оперы «Водовоз».]

В начале июля Державина уже не было на свете.

Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось еще в этом семидесятитрехлетнем старце, в этом гениальном таланте! Вечер накануне моего отъезда, как нарочно, мы провели вдвоем. Много добрых желаний и советов сказал он мне на прощанье, искренно благодарил за удовольствие, доставленное моим чтением; много предсказывал мне в будущем и даже благословил меня на литературные стихотворные труды. Он ошибался во мне, и потому предсказания не исполнились и благословение не пошло впрок. Самый последний совет состоял в следующем: «Не переводите, а пишите свое, что в голову войдет; в молодости переводить вредно: сейчас заразишься подражательностью; в старости переводите, сколько угодно».

С глубоко растроганным сердцем вышел я из кабинета Державина, благодаря бога, что он послал мне такое неожиданное счастье — приблизиться к великому поэту, узнать его так коротко и получить право любить его, как знакомого человека! Каким-то волшебным сном казалось мне все это быстро промелькнувшее время! Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мной, так много занимался мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне… Радостно билось мое сердце, и самолюбие плавало в упоении невыразимого восторга.

В исходе июля, собираясь уехать на десять лет из Москвы в Оренбургскую губернию, я узнал о смерти Державина. Еще живее почувствовал я цену моего с ним очень кратковременного, но полного, искреннего, свободного, кабинетного знакомства. Итак, скромный путь моей жизни озарился последними лучами заходящего светила, последними днями великого поэта! Тридцать пять лет [Статья эта написана прежде всех других моих статей, а именно в мае 1852 года.] прошло с тех пор, но воспоминанье об этих светлых минутах моей молодости постоянно, даже и теперь, разливает какое-то отрадное, успокоительное, необъяснимое словами чувство на все духовное существо мое. И чему я обязан за все это? — единственно моему чтению. Да будет же благословенно искусство, которое звуками даже чужих слов, проникнутых собственным чувством человека, может так могуче переливать их в сердце другого!

Вскоре прочел я в «Благонамеренном» большое стихотворение того самого господина Родзянки, которого пьесу назначено мне было читать в «Беседе»; оно называлось: «Державин». Это были пламенные, замечательные стихи особенно потому, что в составе их слышались иногда смелые, размашистые приемы, а в выражениях недостатки и даже красоты большею частью внешние, поистине державинские. Вот одна строфа этого стихотворения:

Прочь ход плачевный похорон,

В прах смерти мрачны одеянья,

Плач, слезы — слейтесь в восклицанья,

В глас трубный — погребальный звон!

Рассыпься лавром ельник скорбный,

Встань жертвенником мрамор гробный!