Поэт-крестьянин.

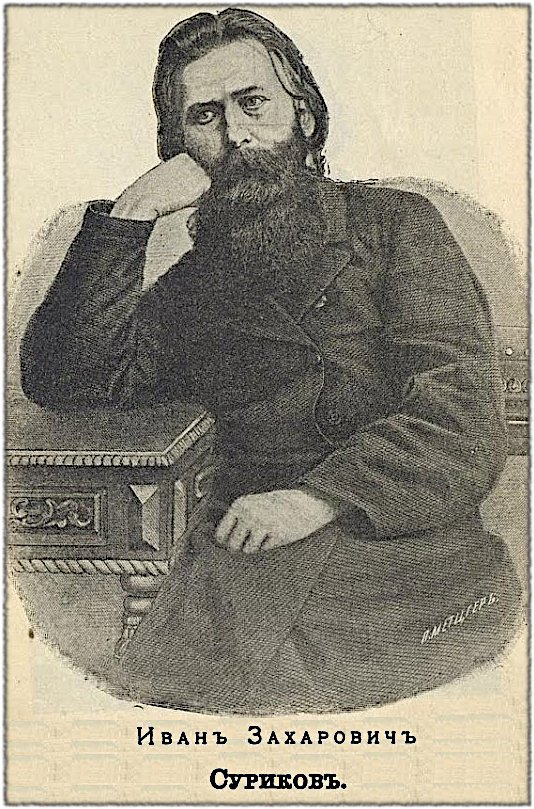

Иван Захарович Суриков.

В. П. Авенариус.

Лепестки и листья.

Рассказы, очерки, афоризмы и загадки для юношества.

С.-Петербург.

Издание Книжного Магазина П. В. Луковникова.

1905.

I.

В ряду наших родных поэтов, вышедших из народа, после Кольцова и Никитина первое место, бесспорно, занимает Иван Захарович Суриков.

Родился поэт наш 25-го марта 1841 г. в деревне Новоселове, Угличского уезда, Ярославской губернии. Отец его, Захар Адрианович Суриков, из крепостных крестьян графов Шереметевых, служил в это время подручным в овощной лавке старшего брата своего Ивана в Москве и наезжал в Новоселово только изредка, «на побывку». Жена его, Фекла Григорьевна, проживала постоянно в Новоселове при старике-отце своего мужа. Платя в графскую контору незначительный оброк и пользуясь порядочным земельным наделом. Суриковы жили вообще в довольстве и достатке. С рождением сына, Захар Адрианович стал помышлять об открытии собственной овощной торговли, но осуществить свой план удалось ему только спустя 8 лет, и покуда маленький сынок его Ваня, вместе с матерью, оставался в деревне. От отца из Москвы раз в месяц приходили письма «с родительским благословением навеки нерушимым» сынишке Ване, а иногда «с оказией» и гостинцы: «ситец цветной на рубашку, пряник печатный да крендельки».

На следующий же год по рождении Вани старик-дед его занемог горячкой и скончался. Единственным в доме лицом мужского пола оказался таким образом младенец Ваня, которому, как общему баловню, было с этих пор, как говорится, не житье, а масленица. О пребывании своем в деревне до 8-милетнего возраста Суриков всегда, бывало, вспоминал с особенным умилением. Этой же поре он впоследствии, под тяжелым гнетом городской жизни, посвятил несколько стихотворений, живо рисующих нам его беззаботное, светлое детство. В стихотворении, так и озаглавленном: «Детство» (1866 г.), он следующим образом описывает свои зимние досуги:

«Вот моя деревня,

Вот мой дом родной;

Вот качусь я в санках

По горе крутой;

Вот свернулись санки,

И я на бок — хлоп!

Кубарем качуся

Под гору, в сугроб.

И друзья-мальчишки,

Стоя надо мной,

Весело хохочут

Над моей бедой.

Все лицо и руки

Залепил мне снег…

Мне в сугробе горе,

А ребятам смех!

Но меж тем уж село

Солнышко давно;

Поднялася вьюга,

На небе темно.

Весь ты перезябнешь,

Руки не согнешь,

И домой тихонько,

Нехотя бредешь.

Ветхую шубенку

Скинешь с плеч долой;

Заберешься на печь

К бабушке седой.

И сидишь, ни слова…

Тихо все кругом;

Только слышно — воет

Вьюга за окном.

В уголке, согнувшись,

Лапти дед плетет, 1)

Матушка за прялкой,

Молча, лен прядет.

Избу освещает

Огонек светца;

Зимний вечер длится —

Длится без конца…

И начну у бабки

Сказки я просить

И начнет мне бабка

Сказку говорить:

Как Иван-царевич

Птицу-жар поймал;

Как ему невесту

Серый волк достал.

Слушаю я сказку —

Сердце так и мрет;

А в трубе сердито

Ветер злой поет.

Я прижмусь к старушке…

Тихо речь журчит —

И глаза мне крепко

Сладкий сон смежит.

И во сне мне снятся

Чудные края,

И Иван-царевич —

Это будто я…»

1) Своего деда Суриков едва ли мог помнить, и он помещен здесь, очевидно, лишь ради полноты картины.

Но лето для деревенского мальчика, разумеется, куда еще веселее и разнообразнее зимы:

«Летом соберутся дети на лужайку

И игру затеют в городки иль свайку».

А то их зазовет к себе на пчельник дедушка Клим.

«И бегут они полями

Меж густой, высокой ржи —

И головками кивают

Василечки им с межи…

Хорошо детишкам — любо,

На душе у них светло,

Солнце ласково так смотрит,

В поле тихо и тепло.

Вот и лес. И малых деток

Он накрыл, что темный свод,

И смолой своей душистой

Отовсюду обдает.

Чуть шумит вверху соснами

Перелетный ветерок;

Ниже темь и тишь такая…

Что за чудный уголок!

Вот и пчельник деда Клима:

Хатка, садик и прудок,

И угодника Зосимы

Над калиткой образок.

За плетнем высоким, частым

Улья темные стоят,

И над ульями день целый

Пчелы вьются и жужжат.

Старый Клим сидит у хаты;

Точно лунь, он весь седой;

На свои худые руки

Оперся он головой;

От густых, высоких сосен

На него ложится тень…

Деда взор так тих и ясен,

Точно светлый летний день.

Знать, чиста душа у деда,

Жизнь прожита не греша,

Что на Божий мир он ясно

Смотрит, добрая душа!»

Старый пчельник с ласковою усмешкой встречает маленьких гостей.

«Рады ласке ребятишки,

Детский смех их зазвенел…

Пчельник ожил, точно новый

Рой на пчельник прилетел».

(«Дед Клим». 1879).

В стихотворении «На реке» (1876 г.) мы сопутствуем Ване с рыбаками на «лучение» рыбы, т.-е. на ловлю её острогою при свете смоляной лучины. «В ночном» (1874 г.) мы видим, как под вечер Ваня, с толпой маленьких сверстников, на неоседланной лошади, держась за гриву, мчится во весь дух в поле, к опушке леса; как постепенно надвигаются тени:

«Все темней, темней и тише…

Смолкли к ночи птицы;

Только на небе сверкают

Дальния зарницы.

Кой-где звякнет колокольчик.

Фыркнет конь на воле,

Хрупнет ветка, куст — и снова

Все смолкает в поле.

И на ум приходят детям

Бабушкины сказки:

Вот с метлой несется ведьма

На ночные пляски;

Вот над лесом мчится леший

С головой косматой,

А по небу, сыпля искры,

Змей летит крылатый;

И какие-то все в белом

Тени в поле ходят…

Детям боязно — и дети

Огонек разводят.

И трещат сухие сучья,

Разгораясь жарко,

Освещая тьму ночную

Далеко и ярко…»

Случалось Ване бывать и в сельце Юхте (верстах в 5-ти от Новоселова), где при барском доме-дворце графов Шереметевых имеются прекрасный парк и оранжереи. Графский садовник и добрый приятель Суриковых, Тит Мироныч, охотно водил любознательного мальчугана по своим цветущим владениям и знакомил его с жизнью диковинных заморских цветов и растений.

Но чуть ли не всего милее было Ване ходить за три версты к маленькому другу своему Сене, сыну дьячка местной приходской церкви. С ним проводили они целые часы в прогулках по окрестным полям и лесам или в детской болтовне, усевшись где-нибудь в укромном местечке, под ветвистым деревом на берегу речки Новоселки. Однажды маленькие друзья собрались было даже, без ведома родителей, совершить вместе путешествие пешком на Волгу, но с полпути были возвращены домой какою-то прохожею странницей.

В праздники к отцу Сени наезжали из Москвы его старшие сыновья — семинаристы. С затаенным страхом и благоговением прислушивался Ваня из своего уголка к разговорам великовозрастных школяров о семинарской науке и о чудесах Москвы. И разрасталась в его воображении первопрестольная Москва — с Кремлем, с колокольней Ивана Великого, со всеми «столичными штуками»—в один из тех волшебных городов, о которых столько наслышался он из сказок бабушки.

Минуло мальчику 8 лет— и мечты его стали действительностью. Захар Адрианович самостоятельно снял наконец в Москве овощную или, вернее сказать, бакалейную лавку и весною 1849 года выписал к себе из деревни жену и сына.

II.

Действительность — увы!— далеко не оправдала ожиданий Вани. Лавка отца его находилась на одной из городских окраин, в Сорокосвятском переулке, у Спасской заставы, и ни окружающие неприглядные постройки, ни будничного вида обитатели их, принадлежавшие преимущественно к ремесленному и фабричному люду, нимало не соответствовали фантастической обстановке бабушкиных сказок. Сама по себе отцовская лавка могла бы, пожалуй, представить для деревенского ребенка много заманчивого: были тут и леденцы, и пряники, и гармоники; но самовольно прикасаться ко всем этим прелестям ему строго воспрещалось под страхом «трепки». В тесном дворе дома поиграть ему, тем менее разгуляться, было негде; домохозяин был кожевник, и из темного надзорного сарая, где фабриковались у него сафьян и кожи, разносился кругом такой удушливый смрад, что хоть вон беги. И рад был бы Ваня убежать за заставу, где сейчас начинались обширные огороды, а за огородами вдали виднелась деревня Дубровки, — но огородники, не без основания опасаясь посягательств мальчишки на морковь, горох, лук и иные лакомые овощи, гнали его домой, под угрозой «надрать вихры».

Ближайшее знакомство Вани с Белокаменною ограничивалось пока двумя трактирами близ Спасской заставы, где отец его ежедневно «распивал чаи» и куда мальчику почасту приходилось бегать за отцом. Здесь же впервые отведал он сочных «расстегаев», о которых столько наслышался в деревне.

Прошло два месяца, наступил Троицын день. Тут только Захар Адрианович удосужился показать сынишке настоящую Москву. В новеньком «городском» кафтанчике, в чищенных сапожках и в картузе со светлым козырьком, Ваня с «тятей» и «мамой», также разодетыми по-праздничному, двинулся в Новодевичий монастырь. Торжественная церковная служба, стройный хор певчих, множество икон и литых хоругвей, нарядная толпа — все это не могло не поразить деревенского мальчугана. После обедни Захар Адрианович повел жену и сына вокруг царских гробниц. Затем дошла очередь и до Ивана Великого, Царь-колокола, Царь-пушки и отнятых у французов чугунных ядер. С затаенным дыханием слушал Ваня объяснения отца о каждой из этих диковинок. Побывали еще у Василия Блаженного, а в заключение усладились в городском трактире неизменными расстегаями. От всего виденного у мальчика голова кругом пошла. Захар Адрианович был чрезвычайно доволен произведенным на сынишку впечатлением.

— А что, Ваня, ведь Новоселово-то наше Москве в подметки не годится?— спросил он.

— Там вольнее! тут шумно…— неожиданно для отца ответил мальчик.

И снова потянулась на целые два года однообразная будничная жизнь в Сорокосвятском переулке. Тут Захар Адрианович из глухой окраины решился перебраться ближе к центру города, в Замоскворечье, на Ордынку, где покупателями у него были бы уже не полуголодные рабочие, а сытое купечество. В расчете своем он не ошибся: торговля у него здесь пошла бойче.

Тем временем и Ваня немножко подрос: ему было уже 10 лет; пора было засадить его за грамоту, за цыфирь, чтобы потом отцу в лавке счеты сводить. По соседству от Суриковых жили две пожилые девицы из разоренной купеческой семьи — Анна и Фина Финогеевны, зарабатывавшие себе кусок хлеба обученьем купеческих дочек чтению и рукоделию. К ним то был отдан теперь «в книжную грамоту» и Ваня. Старшая из сестер, «тетенька Анна», женщина очень благочестивая и начитанная в житиях святых, старалась возбудить в мальчике стремление к иноческим подвигам, и оставайся он под её единоличным влиянием — как знать? — но, может статься, окончил бы жизнь в монастыре. Но младшая сестрица, «тетенька Фина», большая мечтательница и любительница музыки и поэзии, имела запас романсов Мерзлякова и песен Цыганова, и её-то влияние оказалось сильнее: Ваня весь день, бывало, мурлыкал про себя чувствительные песенки.

Но вскоре обе сестрицы были отодвинуты на второй план добровольным наставником мужского пола. Во флигель дома, где жили Суриковы, переехал маленький, худенький человечек в затасканном вицмундире — Ксенофонт Силыч Добротворский. Происходя из поповичей, он в семинарии дошел до философского класса, а затем «сбежал», и после долгих скитаний нашел пристанище, в качестве мелкого чиновника, в Сиротском суде. Сошелся с ним Ваня с первого же дня, когда у нового жильца при переноске вещей рассыпались на крыльце книжки и тетрадки; из последних одна, как оказалось, была со стишками. Мальчик живо подобрал эти драгоценности и бережно понес их за владельцем, чтобы затем с разрешения его и одобрения поглощать книжку за книжкой. Добродушному одинокому чиновнику полюбился смышленый мальчуган, почитавший его, ученого семинариста, кладезем всякой премудрости. В нравоучительно-шутливых беседах с Ваней Добротворский отводил душу, а кстати давал мальчику уроки — разумеется, бесплатно — и в чистописании, и в орфографии, в которой «учительши Финогенихи» не были так тверды, как он.

Учение пошло в прок: 12-ти лет Ваня выводил буквы уже так бойко, что науке, по мнению Захара Адриановича, надо было поставить точку, тем более, что мальчик начал баловаться: весь день, поди, дармоедом сидит за какими-то «Иванами Выжигиными» (роман Ф. Булгарина) и другими непутевыми «баснями». Окликнешь — не дозовешься: и ухом не ведет; за вихор поднимешь — тут разве очнется.

— К Ксенофонту у меня, смотри, ни ногой! — решительно объявил отец: — он тебе не пара. Веди забор по лавкам, что у кого из оптовых складов, от мучников берем; в лавке стой со мной, помогай делу, веди запись выручке, а вечерами давай всему отчет.

И стал Ваня проверять «заборы», «переводить на цыфирь». Как правая рука отца, он постепенно посвящался им и в коммерческие сделки, сопровождал его для «чаепития» и в трактир.

— Он у меня письменный малый! — не без гордости отзывался о нем посторонним Захар Адрианович, и глядел уже сквозь пальцы, что сын, вопреки его воле, продолжал водить знакомство со своим дорогим Ксенофонтом Силычем.

Мало выдавалось теперь у Вани времени для прежних задушевных бесед со своим наставником о «материях важных»; тем не менее однако при содействии Ксенофонта Силыча он, хоть и урывками, пополнял свои познания не только в русской грамоте, но и в истории, и в других науках.

Но всего более любил он стихи, для которых завел даже особую тетрадку, чтобы заучивать их потом наизусть. И вот не раз прохожие на улице с недоумением оглядывались на подростка-приказчика, который, прислонясь к стене дома, к забору, или присев на тумбу, писал что-то карандашом на клочке бумаги, зачеркивал и опять писал. А Захар Адрианович качал головой, когда, принимая от сына письменные счеты и расписки, находил на них неидущие вовсе к делу двустишия или четверостишия.

III.

Однажды ночью Ваня был разбужен криком: — Горим! пожар!

Он выскочил на улицу. Соседний дом был весь в огне, а вслед затем пламя перебросило еще на два другие дома. В короткое время от всех трех домов остались только черные остовы труб. Дом, где жили Суриковы, отстояли; но поразительная картина ночного пожара глубоко врезалась во впечатлительное воображение начинающего поэта. Несколько дней подряд он был как сам не свой и в раздумье, украдкой от отца, заносил что-то в тетрадку, переделывал написанное, сокращал, дополнял. Наконец в воскресенье, спустя уже неделю слишком после пожара, он с начисто перебеленным большим стихотворением «Пожар» не без робости предстал пред своим высшим судьею в литературных вопросах — Ксенофонтом Силычем. Тот прочел — и со слезами на глазах обнял, расцеловал Ваню:

— Молодец! далеко пойдешь!

А в следующий затем праздничный день Добротворский нарочно собрал у себя компанию приятелей-канцеляристов и купеческих сынков, которым Ваня должен был лично прочитать свое произведение. Ценители эти еще менее самого хозяина понимали толк в стихах, и стихи 14-тилетнего отрока показались им чуть не образцовыми, и стихотворца захвалили; а при прощании все эти взрослые люди крепко пожимали Ване руку и просили «быть знакомыми».

Стихотворение «Пожар» едва ли, в действительности, отличалось большими достоинствами, потому что, в числе других незрелых юношеских опытов, было впоследствии уничтожено самим писателем. Но первый успех поощрил Ваню продолжать строчить «стишины», о которых теперь не раз с сочувствием справлялись его новые знакомые.

Только в родительском доме поэт наш не находил себе ни малейшего одобрения: «стихоплетство» его, как «пустая барская затея», мешало только «правильной коммерции». Не у места было оно и потому, что Захар Адрианович, расторговавшись, перебрался из Замоскворечья к старым Триумфальным воротам — в Ямскую, и открыл тут уже две лавки, из которых меньшую отдал под начало 16-тилетнего сына. Тот однако не унимался, и когда дочери домового их хозяина, Любникова, образованные барышни, приняв также участие в молодом таланте, добыли ему рекомендательное письмо к профессору Рулье, — Ваня, не без тайного страха, но и не без надежд, отправился к ученому ценителю. Рулье занимался изучением природы и не считал себя достаточно сведущим в поэзии, поэтому он направил Ваню с такою же запиской от себя к одному опытному писателю. Вот как сам Суриков, 21 год спустя, в письме к этому писателю описывает свои тогдашние похождения:

«В 1857 г. я, бывши еще 16-тилетним юношею, с письмом К. Ф. Рулье и с тетрадкою моих начальных опытов в стихотворстве (судя по времени, вероятно, очень плохих), с трепетанием и замиранием сердца являюсь к вам. Вы в это время были заняты — с кем-то разговаривали, и я дожидался окончания разговора.

Я ощипывался и стоял, как на иголках, чувствуя неловкость своего положения. Наконец вы окончили разговор, обратились ко мне:

«— Что вам нужно?

«Я хотел что-то сказать, но замялся, растерялся и, ничего не сказавши, сунул вам письмо Рулье и тетрадку стихов. Вы радушно просмотрели тетрадку стихов, обласкали меня и послали с запискою к К. Вот с тем же замиранием сердца я отправляюсь к К. Прихожу, вручаю ему вашу записку; К. усаживает меня на диван, прочитывает мои опыты. Спрашивает меня, курю ли я, и затем предлагает мне трубку Жукова табаку. Начинается беседа, приблизительно такими словами:

«— Вот А. В. Кольцов — это, действительно, самобытный талант; а Никитин — это подражатель. У вас тоже ничего нет, я советую вам заниматься торговлей; бросьте все эти маранья, выкиньте их из головы.

«Я, глубоко убитый этими воззрениями, не помню, как вышел от К. с поникшею головой».

Приговор этот подействовал на юношу столь подавляющим образом, что он хотя окончательно и не бросил писания стихов (это было свыше его сил), но стал крайне строг к своим писаниям, отделывал их возможно-тщательно, и лишь спустя уже 5 лет решился снова выступить с ними на суд знатоков в стихотворном деле.

IV.

В 1859 году открылось первое движение на Николаевской железной дороге, и почтовая гоньба между двумя столицами сама собой прекратилась. Состоятельное до тех пор сословие московских ямщиков, лишившись разом своего главного заработка, быстро пало и обнищало, а обнищание обитателей Ямской неминуемо должно было отразиться и на торговых оборотах поставщиков их по овощной и бакалейной части — Суриковых, отца и сына. Кроме того, Захар Адрианович с расширением своей торговли сам зажил шире, обзавелся рысаками и пускал их на бега в Ходынском поле. Неумеренная страсть к этому удовольствию немало также, надо полагать, способствовала его быстрому разорению. С расстройством дел старик Суриков стал дольше прежнего засиживаться в трактирах, искать утешения в вине, и кончил тем, что вынужден был закрыть сперва одну лавку, а потом и другую. Махнув рукой на Москву, он укатил в деревню к старухе-матери, чтобы заняться прежнею крестьянскою работой, сына же и жену оставил в Москве на руках старшего брата своего, Ивана Адриановича: сына — в качестве подручного в овощной лавке, а жену — в качестве стряпухи-поденщицы.

Тяжело жилось Ивану Захаровичу и его матери у Ивана Адриановича, человека сурового и крутого. Днем — вечное помыканье, попреки даровым хлебом; ночью — сон на грязном войлоке, в полусырой кухне. Полтора года выжили они в таком подневольном положении, после чего стали умолять Захара Адриановича вернуться опять в Москву. Тот и сам тоже стосковался по Москве и не дал долго упрашивать себя. Но открыть торговлю овощным или иным более или менее ценным товаром было ему уже не по средствам; нанял он у Тверских ворот открытое помещение под лом старого железа и тряпья. Скупая то и другое по мелочам и сортируя у себя, он продавал затем железо в большие лавки, а тряпье прямо на писчебумажные фабрики. Зажили Суриковы хоть и бедно, но опять своим домком.

На короткое время, над молодым Суриковым проглянуло тут, засветило солнце. Стукнуло малому 19 лет, и, по понятиям горячо любившей его матери, пришла самая пора приискать ему спутницу жизни. При содействии свахи спутница вскоре была найдена; это была сиротка из купеческой семьи, Марья Николаевна Ермакова. Молоденькая и пригожая из себя, невеста приглянулась также жениху, и 15-го мая 1860 года была сыграна свадьба, завершившаяся веселым пированьем и танцами. Добронравная, работящая и безответная, Марья Николаевна сумела привязать к себе юношу-мужа и несколько скрасить ему вечные будни продавца старого железа и тряпья.

Благодаря совершенно случайному обстоятельству, торговля Суриковых получила вдруг новый оборот и неожиданное развитие. Неподалеку от них сгорело несколько деревянных домов; бездомные бедняки подобрали на пожарище целые мешки углей и принесли их на продажу к Захару Адриановичу. Тот взял непривычный товар неохотно и стал сбывать его затем ведрами по самой низкой цене на самовары. Товар однако оказался такой ходкий, что Захар Адрианович сам уже начал запасаться большими партиями угольев, которые по мелочам расходились так же бойко. Год от года новая отрасль торговли разрасталась; у Суриковых был уже целый склад угля в тысячу кулей, и уголья брались у них уже не только в розницу на самовары, но и оптом для кузниц.

Постоянно возясь с углем, Суриковы, отец и сын, весь день проводили в угольной пыли, должны были дышать ею и не могли уберечь от неё не только рук, но и лица, и платья. В таком-то неприглядном виде за прилавком застала раз Ивана Захаровича старинная знакомая его, дочь прежнего домохозяина Суриковых — Любникова, вышедшая уже замуж за богатого человека. Немало смутился Иван Захарович, когда разодетая по последней моде дама, выйдя из щегольского экипажа, подошла прямо к нему и запросто протянула ему через прилавок руку в светлой лайковой перчатке. Но она видела в нем не торговца угольями, а поэта, и заехала к нему, как оказалось, нарочно затем, чтобы предложить ему познакомить его с известным поэтом нашим А. Н. Плещеевым. Надо ли говорить, что молодой Суриков с глубокою благодарностью обеими руками ухватился за такое предложение.

Так-то в 1862 году Иван Захарович впервые сошелся с истинным знатоком поэзии и вместе с тем с сердечным, добрым человеком. А. Н. Плещеев, находивший особенное удовольствие в поощрении молодых талантов, принял Сурикова просто и радушно, напоил его чаем, просмотрел принесенную им тетрадь стихов и просил его на время оставить ее ему.

— Некоторые выражения, если позволите; я подчеркну — сказал он — и вы на свободе переделаете, а там и тиснем…

И точно: после переделки, по указаниям нового покровителя, двух-трех стихотворений, Суриков успел пристроить их в следующем 1863 году в журнале «Развлечение». Увидев в первый раз стихи свои напечатанными, он едва верил глазам своим и прослезился; сердце его невольно сжалось. «К добру ли? — думалось ему: — но шаг сделан, и теперь нет уже возврата! »

Его то и дело тянуло к А. Н. Плещееву, где его принимали как родного и откуда он возвращался домой всегда ободренный, с теплою верою в свое поэтическое призвание и лучшее будущее.

Отец-Суриков, однако, далеко не разделял надежд сына и очень недружелюбно относился к его новым знакомствам, особенно когда трактирные приятели принялись издеваться над стариком, что сынок то у него в «писаки» записался, «отца в печать понес».

Напрасно Иван Захарович старался разубедить старика, что он нимало не думает позорить в стихах кого бы то ни было, — Захар Адрианович стоял на своем и не шутя уже раскаивался, что дал обучить сына грамоте.

V.

В 1864 г. Суриковых постигло великое горе: Фекла Григорьевна, простудившись, скончалась. Захар Адрианович так глубоко затосковал по жене, что стал даже заговариваться. Добрые приятели решили, что остается одно: найти ему новую жену. И вот, не далее трех месяцев после того, как бедную Феклу Григорьевну опустили в могилу на Пятницко-Ярославском кладбище, Захар Адрианович стоял опять под венцом с 30-тилетней девицей Надеждой Николаевной Палкиной; а вслед затем, по милости мачехи, Иван Захарович с молодою женою своею должен был покинуть не только дом родительский, но и торговлю отца, чтобы искать себе пристанища и заработка где-нибудь на стороне, у чужих людей.

Наступила самая безотрадная пора в жизни Ивана Захаровича, и до тех-то пор изведавшего не много радостей. Об открытии им собственной торговли без всяких денежных средств не могло быть, конечно, и речи. Надо было искать ручного или умственного труда; но где его взять? По рекомендации одного писателя, принимавшего в нем участие, Суриков поступил наборщиком в типографию. Но пробыл он там всего 6 дней.

«По непривычке моей к этой работе, рассказывает Иван Захарович в одном письме,— под гнетом нужды и безысходного моего положения (мне нечем было платить за квартиру и не на что было купить хлеба), я захворал и слег. Поправившись от болезни, я не появлялся больше в типографию, чувствуя неспособность мою к этому делу: я близорук, набирал медленно, каждую букву мне нужно было подносить к глазам; в этом уходило много времени, и вырабатывать я мог современем пустяки. Затем опять начинается мое скитание и голодание… К большему моему несчастию, теряю паспорт (я тогда был крестьянин), а без паспорта я положительно не мог никуда поступить. Выписывать новый нужны деньги, нужно было заплатить оброк; а у меня денег не было, с квартиры меня гнали, на другую переехать не с чем. Я не выдержал наплыва всех этих горечей жизни — и начал пить!.. Продавал последнее мое имущественное отрепье, книги и т. п. и пропивал. Наконец дошел до того, что задумал покончить с собою!.. Рано утром, не сказавши ни слова жене, я ушел из дома и направился к Каменному мосту. В воду — и конец!.. Чтож так жить и мучиться! Только что начало рассветать, я стоял уже на мосту. Дальше я писать об этом случае не в состоянии, — у меня захватывает дух!.. Мне страшно… Позднее я описал этот случай, бывший со мной, в моем стихотворении: «На мосту». Но как бы там ни было, я уцелел все-таки — не бросился с моста и нашел в себе силы для жизни»…

В то время, когда, полный отчаянья, Иван Захарович уже перевесился через перила моста, ему почудился голос покойной матери: «Родимый!» — и он был спасен. Сквозь осенний дождь и туман он направился прямо к Пятницкому кладбищу и здесь припал к могиле матери…

В стихотворении «У могилы матери», описывая свое тогдашнее угнетенное душевное состояние, он однако прибавляет:

«Нет, в груди моей горячей

Кровь еще горит,

На борьбу с судьбой суровой

Много сил кипит».

К счастью, судьба не долго пытала его. Прошло едва полгода после второй женитьбы Захара Адриановича, как до сына дошел слух, что отец опять одинок: молодая жена, захватив все свое добро, тихомолком покинула старика.

Мог ли тут сын не вернуться к отцу? Примирение совершилось как бы само собою, и прежняя совместная трудовая жизнь возобновилась.

С этого времени Захар Адрианович, хотя и по-прежнему не одобрял сыновней страсти к книжкам и » стишкам «, но не попрекал уже его ими.

С 7-ми часов утра до 7-ми вечера в открытой лавке отвешивая ржавые гвозди, замки, железные листы, отмеривая ведерки и полуведерки углей, Иван Захарович улучал всякую свободную минуту за прилавком, чтобы заглянуть в купленную им по случаю книжку или записать не дававший ему покоя «стишок». Из таких случайно приобретенных книг с течением времени у него образовалась довольно порядочная библиотека, а стихи его, все более отделанные, охотно уже принимались в разные мелкие, преимущественно иллюстрированные журналы. Нередко, конечно, ему приходилось отдавать их и бесплатно, или же получать за них по 10 коп. за строчку. Понятно, что такая плата могла служить ему только самым ничтожным подспорьем к средствам, добываемым железною и угольною торговлею. Но стихи его признавались уже достойными печатания, его имя начинало делаться известным, — и это сознание было светлым лучом, озарявшим серые потемки его однообразной, безрадостной жизни. Почасту память его воскрешала теперь перед ним его беззаботное детство:

«Детства прошлого картины!

Только вы светлы:

Выступаете вы ярко

Из сердечной мглы.

Время детства золотое,

Юность без тревог!

Хоть бы день из этой жизни

Возвратить я мог!»

(«На дворе бушует ветер». 1868).

В таком настроении его неудержимо тянуло в Сокольники или еще далее за город, в поля, где, лежа на душистой траве, дышалось по-старому легко, где окружающая природа навевала на него такие поэтические картинки:

«Засветилась вдали, загорелась заря,

Ярко пышет она, разливается;

В поле грустная песня звенит косаря;

Над заливом тростник колыхается.

От дерев и кустов полем тени ползут,

Полем тени ползут и сливаются,

В темном небе, вверху, поглядишь — там и тут

Звезды яркия в мгле загораются».

В 1870 году одно стихотворение Сурикова, наконец, было принято в большом журнале “Дело», который оплатил строчку по 25 коп. и пригласил поэта к постоянному сотрудничеству. К 1871 г. у него набралось уже 54 напечатанных в разных журналах стихотворения, которые он решился теперь выпустить отдельною книжкой.

Успех маленькой книжки подал Сурикову новую, как ему думалось — удачную мысль издать сборник из сочинений одних только таких же, как и он, самоучек. На публикацию его об этом в газетах, действительно, откликнулось несколько начинающих писателей — и москвичей, и провинциалов. Но что стоила ему обработка всего доставленного ему сырого материала!

В 1872 году сборник поступил в продажу под названием «Рассвет». Нечего однако удивляться, что подобный сборник, составленный почти исключительно из весьма посредственных произведений, не нашел сбыта и принес нашему издателю чистого убытка 397 рублей. Вдобавок, он в это время, сильно простудившись, серьезно и надолго захворал. Под удручающим впечатлением как этой болезни, положившей, быть может, начало развившейся у него впоследствии чахотке, так и полной неудачи сборника, у него вырвался такой вопль:

«Темна, темна моя дорога,

Все ночь да ночь,— когда ж рассвет?

Убил я сил душевных много,

А все из тьмы исхода нет!

К чему ж борьба, к чему стремленья?

Мне нет надежды впереди,

И тяготят меня сомненья

На полупройденном пути.

Куда иду? и где святая

Цель неусыпного труда?…

И ноет грудь моя больная,

Что жизнь проходит без следа»…

VI.

В том же 1872 году переселился из Москвы на житье в Петербург старый доброжелатель нашего поэта А. Н. Плещеев, и Иван Захарович совсем упал бы духом, если бы некоторым утешением ему не служила та духовная связь, которая установилась теперь между ним и писателями-самоучками, привлеченными им к участию в «Рассвете». Провинциальные его «сотрудники» обменивались с ним фотографическими карточками, высылали ему рукописи с просьбой просмотреть и «пристроить» в какой-нибудь «журнальчик»; московские — сходились в дружеский кружок в отдельной комнатке (недалекого от лавки Суриковых) трактира и за стаканом чая читали друг другу свои сочинения, вели одушевленную беседу о всевозможных литературных вопросах, причём душою кружка был Иван Захарович. Здесь поэт наш отдавал на суд сотоварищей по перу первые свои опыты стихотворных пересказов народных былин. Один из этих пересказов — «Садко у морского царя» — оказался настолько хорош, что его приняли (в 1873 г.) даже в «Вестник Европы», с платою по 50 коп. за строчку. Выше этого гонорара, сколько известно, Суриков никогда не получал.

Постепенно редакции журналов уже сами стали обращаться к нему о сотрудничестве: для «толстых» журналов он перерабатывал былины и лирические пьесы, для детских журналов — сценки из собственного своего детства (образчики которых приведены в начале нашего очерка).

Но здоровье поэта было уже надломлено: с 1873 г. он страдает постоянною лихорадкой и кашлем, а пребывание с утра до вечера — и в зной, и в дождь, и в стужу — на открытом воздухе, среди угольной пыли, все более расшатывало его некрепкий организм.

«900 кулей уголья изволили побывать два раза на наших спинах, моей и моего шурина, живущего у меня, — с горькою шутливостью упоминает Иван Захарович в письме от 27-го марта 1874 г. — Мы перетаскивали их на себе с одной улицы на другую; но — мимо! интересного тут мало». — «Каждый день идет пересыпка из кулей в другие кули, — говорит он в другом письме, от 1-го мая 1874 г., — и я хожу как трубочист. Если тебе когда-нибудь вздумается представить меня, в каком я виде нахожусь, взгляни на трубочиста и будет пред тобой друг твой Суриков. Тяжело и черно; сморкнешь — угольная пыль, откашлянешь мокроту — угольная пыль, — о, нужда, чего она не заставляет делать?! Семья: жена, отец, больной женин брат, еще женина сестра (надо тебе заметить, что у жены моей ни отца, ни матери нет), и все около меня, надежда один я. Иногда так становится тяжело, что поневоле склонишь голову и опустишь руки; до умственного ли труда в это время?…»

Все чаще и чаще и в стихотворениях его звучат скорбные ноты; изредка только он как-бы насильно старается сам себя подбодрить, как в выписываемой нами здесь целиком высокопоэтической пьесе «Сон и пробуждение» (1874 г.):

«Я лесом шел, усталый, одинокий;

Дремучий лес вершинами шумел;

Внизу был мрак таинственно-глубокий…

И я невольно сердцем оробел.

Последний луч румяного заката

Погас вверху, и лес одела тьма…

Я изнемог… душа рвалась куда-то…

Мне тяжки были посох и сума.

Недолго шел я,— ноги подкосились,

И я упал под дерево, как сноп…

В моей груди все чувства притупились…

А лес был тих, как необъятный гроб.

В глухой тюрьме уснуть мне было б слаще!

Меня давила эта темнота…

И слышал я, что кто-то шел из чащи

Ко мне легко, беззвучно, как мечта.

То было что-то грозно-роковое;

То не был сон: я слышал наяву

И лязг косы о дерево сухое,

И треск ветвей, упавших на траву.

И чьих-то пальцев громкое хрустенье…

Грудь надорвал последний, страшный стон…

Меня объяло полное забвенье,

И я уснул… Не долог был мой сон.

Я услыхал — вдали звучало где-то:

«Вставай, вставай! день близится! пора!»

Мой сон прервал блестящий луч рассвета,

Луч золотой счастливого утра.

И я дивился света переливам…

Тяжелый страх в душе моей исчез…

Каким румянцем девственно-стыдливым

Он был покрыт, дремучий этот лес!

Как он шумел, омытый, стройный, чистый!

Таким я лес не видел никогда.

Вокруг меня — в кустах, в траве росистой —

Жизнь пробуждалась всюду для труда.

И в воздухе, прохладой напоенном,

Чаруя слух, лилися звуки струн,

И кто-то пел, носясь в лесу зеленом,

Так чудно пел, невидимый певун!

Казалось мне, то было вдохновенье…

Вздымалась грудь, кружилась голова,—

Я весь горел, и в том бессловном пенье

Я находил и мысли, и слова.

И мнилось мне, что сила жизни новой

С рассветом дня в мою вливалась грудь.

Я бодро встал, счастливый и здоровый,

И радостно пошел в далекий путь»…

VII.

В июне 1874 г. Суриков испытал новую житейскую невзгоду, как видим из следующего письма его:

«Пишу тебе это письмо в трактире кое-как, потому что писать нечем и негде: я в настоящее время живу на даче, т.е. среди двора, под открытым небом. У нас был пожар, все изломали, жить негде. По окончании пожара многого вытасканного имущества нет; из довольно порядочной моей библиотеки не мог собрать книг и половины, а их у меня было достаточно, так что, по-моему приблизительному счету, книг у меня было рублей на 900 или на 1000; все это собиралось годами и пропало разом. Некоторые отыскал, но оказались разрозненными, рукописи распропали, а у меня было много чужих, — что очень скверно. Но что всего досаднее, так это то, что портфеля с письмами моих друзей и знакомых не отыскивается и до сих пор, — очень жаль. Угольный мой склад наделал мне столько хлопот, что полиция заставила меня бросить квартиру и имущество и вывозить уголья, как горючий материал. Кто у меня из квартиры вытаскивал имущество, я положительно не знаю; меня не отпускали от сараев, где помещались уголья. Кой-какие вещи моего имущества попали чрез две-три улицы от пожара и доставлены мне; но все-таки многого нет».

А в следующем 1875 г. у Ивана Захаровича кашель еще усилился, хлынула кровь горлом, и он понял, что у него чахотка. В стихах своих, как и в письмах, он начинает говорить о смерти.

Торговля Сурикова, вследствие частого его недомогания, пошла также хуже.

«Я совсем разболелся, — пишет он в ноябре 1875 г. — В лавке без меня дела расклеились совсем: деньги все истратили, накупили товару, везти продать без меня некому, — хоть волком вой!»

Поощряемый знакомыми московскими книгопродавцами, он носился некоторое время с мыслью открыть собственную библиотеку для чтения или типографию; но отсутствие наличных денег и другие обстоятельства не дали осуществиться ни тому, ни другому делу.

Бодрость духа его поддерживалась только нравственным удовлетворением: поэзия его находила все более ценителей. В конце 1875 г. он был выбран в члены Московского общества любителей русской словесности, в чтениях и заседаниях которого сам с тех пор и участвовал. Точно так же и на стихотворения его был в публике живой спрос: в 1875 г. потребовалось второе их издание, а два года спустя — третье.

В стихотворении «Труженик» (1875 г.), посвященном памяти Кольцова, Суриков так говорит о призвании поэта:

«Трудись и веруй в дарованье.

Оно спасет тебя всегда;

Людская злоба не беда

Для тех, кто чтит свое призванье.

Придет пора, они поймут,

Что не напрасно ты трудился,

И тот, кто над тобой глумился,

Благословит твой честный труд!»

Та же вера в святость и могущество труда высказывается и в первых строфах стихотворения, написанного (в 1876 г.) на простонародный мотив:

«Ой, дубинушка, ты ухни!

Дружно мы за труд взялись.

Ты, плечо мое, не пухни!

Грудь моя, не надорвись!

Ну-ка, ну, товарищ, в ногу!

Налегай плечом сильней!

И тяжелую дорогу

Мы пройдем с тобой скорей.

Ой, зеленая, подернем!

Друг мой! помни об одном:

Нашу силу вырвем с корнем

Или многих сбережем…»

Под тяжелыми приступами неизлечимой болезни поэт, естественно, часто падает духом:

«Черствеет сердце, меркнет ум,

Грудь надрывается от боли…»

Но вслед затем он вновь ободряется и взывает к «Трудящемуся брату» (1877 г.):

«Пусть гром гремит над головою;

Но тучи черные пройдут.

Все одолеет сила духа,

Все победит упорный труд!»

VIII.

Разрушительная болезнь шла быстрыми шагами. В 1877 году врачи без обиняков прямо объявили Ивану Захаровичу, что «остается единственный исход: ехать в степи и пить кумыс, иначе к зиме придется убраться на тот свет. Перспектива очень грустная!» в ироническом отчаянии восклицает он.

Но хлопоты по типографии, которую он хотел было перенять, не дали Сурикову уехать в этом году из Москвы; зиму он, вопреки предсказаниям докторов, кое-как протянул и уже весною следующего 1878 г. двинулся в Самарские степи. По пути, в Симбирске, на пароходе он посылает Москве прощальный привет:

«Город шумный, город пыльный,

Город полный нищеты!

Точно склеп сырой могильный,

Бодрых духом давишь ты!

Рад, что я тебя покинул,

Душный город, где я рос,

Где едва-едва не сгинул

В бездне горя, в море слез.

Солнце там меня не грело

Золотым своим лучом,

Здесь в степи же закипела

Снова жизнь во мне ключом.

Я впиваю воздух жадно…

Душный город далеко!..

Как душе моей отрадно,

Как груди моей легко!..»

И вот, перед ним развернулась широкая ковылевая степь и вызвала у него следующие прекрасные строфы:

«Догорела румяная зорька вдали,

И по степи вечерние тени легли…

И ни звука кругом, всюду тишь покой;

Прожужжит только жук, промелькнув над травой.

Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни,—

Кто-то там высоко зажигает огни.

И над степью они, тихо зыблясь, горят,—

В необъятный свой мир и зовут, и манят.

И что скрылось в душе, притаилося днем,

То проснулось теперь и взмахнуло крылом,

И, стряхнув жизни гнет, в мир надзвездный парит.

И душа, умиляясь, молитвой звучит».

В августе Иван Захарович был опять в Москве, с виду окрепший, бодрый и веселый: но доктора настаивали, чтобы он положительно бросил теперь торговлю ржавым железом и угольями, как гибельную для его поврежденных легких. Сначала он задумал перекупить на льготных условиях журнал «Развлечение», затем — издавать собственный журнал; но ни то, ни другое, как и все прежние проекты, не состоялось.

Болезнь между тем вскоре возобновилась с новою силой, и в марте 1879 г. он описывает свое состояние так: «Я положительно одеревянел и стал ни к чему не способен, меня ничто не занимает, ничто не интересует; хотя я физически живу, но духовно умер».

В июне месяце он был снова на кумысе в Самарских степях. Но степная трава от страшных жаров, при полном бездождии, выгорела, кобылиц кормить было нечем, и кумыс шел больным не впрок. Возвратился Суриков в Москву еще в худшем положении, чем выехал оттуда, и доктора поспешили отправить его на южный берег Крыма, в Ялту. Средства для того дали ему «Литературный фонд» и издатель его стихотворений. Но то было только несколько сот рублей, которых на двоих (потому что жена сопровождала больного) при страшной дороговизне в Ялте хватило очень ненадолго. На беду, у Ивана Захаровича к прежней болезни прибавилась еще жесточайшая крымская лихорадка. Лечивший его врач напрямик сказал, что возвращаться ему в Москву — значит: идти на верную смерть. Но жить долее в Ялте было уже не на что, а в Москве были у Сурикова свои близкие, был отец.

«Оставшись зимовать в Ялте,— писал он оттуда,— я буду лишен душевного тепла встретить праздник Рождества Христова дома, в кругу моей семьи; я знаю, что мой отец (этот беспомощный без меня человек) придет в великий праздник от обедни и, не встретивши меня, горько-горько зарыдает, — и будет ему праздник не в праздник, а в черный скорбный день!.. Отец мой смотрит на меня уже иначе теперь, чем смотрел когда-то, не знает даже, чем угодить мне, и относится ко мне сердечно, любовно. В Ялте я не буду слышать праздничного колокольного звона (в Ялте одна только церковь, да и то звонят не как у нас), — я буду слышать один татарский, еврейский и караимский говор, да крики армян и персиян»…

И с первым снегом жена привезла его обратно в Москву — уже не жить, а умирать. Утром 24-го апреля 1880 г., в четверг на Святой неделе, 39-ти лет, И. З. Суриков испустил последний вздох.

Чтобы в заключение нашего очерка дать читателям познакомиться, хотя бы в извлечении, с одним из лучших пересказов Сурикова русских былин, мы приводим из былины о «Садке-купце » ту часть, где описывается игра Садки на гуслях у морского царя:

«На морской глубине, в светлом царском дворце,

Ходят рыбы-киты и дельфины,

И седые усы у царя на лице

Очищают от грязи и тины.

С неба солнца лучи светят в царский дворец,

Зажигают огни-изумруды;

Вот в палаты царя входит Садко-купец,

За плечом у него звонкогуды.

«А! здорово, дружище! давно тебя ждем»,

Молвил Садке морской царь, зевая.

Рот широко раскрыв и зубчатым жезлом

Прочь придворных своих отгоняя.

«Много лет ты возил на своих кораблях

Нашим морем без дани богатство:

Так за это потешь ты игрой на гуслях

Нашу царскую милость в приятство».

Садко кудри с лица прочь рукою отвел,

Взял он гусли свой звонкогуды,

И придворных царя смелым взглядом обвел

И подумал себе: «да, не худы!»

«Ладно!— молвил царю,— я потешить не прочь

Вашу царскую милость игрою».

И хватил по струнам во всю русскую мочь,

Моря гладь заходила волною.

Царь ладонями уши закрыл и кричит:

«Что за черт за игра за такая?

Она царский наш слух нам совсем оглушит;

Эта шутка для нас, брат, плохая!»

Садко руку отвел,— замирает струна,

Звуки тихие чуть издавая;

Над морской глубиной улеглася волна,

Перед солнцем горя и сверкая.

Точно муха, кружась, зацепляет струну,

Точно мошки, жужжа, где-то вьются,

Точно капли дождя тихо бьют о волну,

Звуки стройные, чудные льются.

Точно кто-то, рыдая, глубоко скорбит

О потерянном счастье когда-то,

Точно тихая речь чья-то грустно звучит

О погибшей любви без возврата.

И под звуки игры у морского царя

Голова наклонилась седая;

Хороша, как поутру на небе заря,

Загрустилась царица морская.

Ей припомнился Новгород вольный, родной,

Её девичья вышка-светлица,

Что стояла над Волховом, быстрой рекой,—

И рыдает морская царица.

Загубил её век — золотые деньки

Сын боярский, свенчавшись с другою;

Она бросилась в Волхов-реку от тоски,

Да и стала царицей морскою.

И придворные все, рот разинув, ревут,

Точно горе какое стряслося,

И из рыбьих их глаз слезы льются, текут:

Всласть впервой им поплакать пришлося.

Садко дернул плечом и кудрями тряхнул,—

И забегали пальцы быстрее,

И от струн побежал одуряющий гул.

Звуки льются живей и живее.

Точно дождик шумит, точно скачет волна,

Ударяясь о берег скалистый,

Зазвенела морская кругом глубина,

Понеслись гоготанье и свисты.

Ошалел царь морской, головою трясет,

Плечи сами собой так и ходят,

И руками вертит, и ногами толчет,

И, моргая, глазами поводит.

Скачет царь водяной, ходит фертом кругом

И полой своей шубы он машет,

По хрустальным палатам вертится вьюном,

Приседает и с присвистом пляшет.

Садко день проиграл, проиграл и другой,—

Звуки прыгают, скачут, дробятся;

Все сильней и сильней пляшет царь водяной,

Так, что начал дворец весь шататься.

Над морской глубиной волны, пенясь, кипят

И, свистя, друг на друга несутся.

И трещат корабли, мачты в воды летят,

Крики, стоны кругом раздаются…»