Ю. И. Айхенвальд

Силуэты русских писателей. М., 1906 — 1910

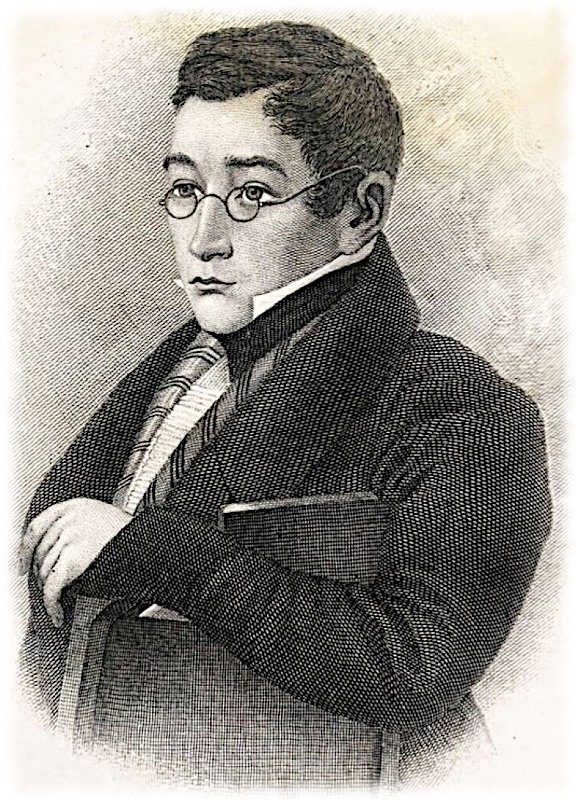

Грибоедов

Грибоедов, Александр Сергеевич

Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, — эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе.

Знаменитая пьеса «держится каким-то особняком в литературе» и, по известному сравнению Гончарова, похожа на столетнего старика, «около которого все, отжив поочереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит, бодрый и свежий, между могилами старых и колыбелями новых людей, и никому в голову не приходит, что настанет когда-нибудь и его черед».

Несомненно, этот черед увядания и смерти настал бы и для грибоедовского творения, если бы, прежде всего, не замечательный рисунок пьесы, который, при всей незаконченности, до сих пор увлекает своим изяществом. Почти все фигуры написаны тонко, четко и, как хорошо заметил Борис Зайцев, сухо, т. е., можно добавить, аристократически-сухо, без той мещанской сочности и маслянистости, которая могла бы заставить краски расплыться и перейти в пятна. Все время перед вами blanc et noir, гравюра, и чувствуется не кисть, а игла, осторожная, уверенная и смелая в руке артиста-аристократа. Несмотря на комизм слов и положений, на все эти падения и подслушивания, — тона везде благородные, нет лишнего, все сжато, шарж не внешний, а внутренний, и смешное в то же время строго; во всяком случае, оно нигде не переходит в тривиальное. Диалог, живой, блестящий, скорый, движется непринужденно и грациозно, и каждый раз вспыхивают, как чешуя змеи, красивые искры остроумия, и точно скрещиваются перед вами гибкие рапиры.

Вообще, много острого, умного, колкого. У Грибоедова не стиль, а стилет.

Затем, для бессмертия спасает комедию то, что она — не только общественная сатира и картина нравов. Ведь нравы меняются, и положительные идеалы сатирика-обличителя находят себе, хотя бы и медленное, осуществление. «Горе от ума» потому простерло свою художественную силу далеко за исторические пределы своей эпохи, оно и теперь потому сохраняет свежесть и красоту, что дает не только бытовую, временную страницу, но и, под своей старинной оболочкой, в нарядах и убранстве отжившей моды, хранит своеобразное отражение вечных типов литературы, отвечает на исконные стремления и тревоги человеческого духа.

Эту двойную ценность, историческую и общую, имеет комедия Грибоедова.

И первую сторону ее с особенным блеском и редкой осязательностью показал на своей сцене Московский Художественный театр. Он воссоздал орнамент и стильную раму для грибоедовских портретов, дал археологически точный сколок с внешней жизни двадцатых годов. Перед зрителями прошла живая старина во всей характерности своих костюмов, привычек, обстановки; то, что мы видели только на старых изображениях, облеклось в плоть и кровь, задвигалось и заговорило. Это было очень любопытное зрелище, прекрасная человеческая живопись — тем более привлекательная, что относилась она к эпохе, которая и литературно близка нам, и по внешним особенностям своего быта еще не так далеко ушла от нас, чтобы производить впечатление чего-то холодного и незнакомого. Есть особые чары и пленительность в наивной картине такого отжившего, которое еще недавно жило и оставило свои отпечатки, свое теплое дыхание, на родственной современности. Вся эта мебель, уборы, пожелтевшие дагеротипы и даже этот пока еще безмолвный, пока еще «с чувством, с толком, с расстановкой» не читающий Петрушка, невозвратимо вошедший в русскую литературу со своим классическим разодранным локтем и благодаря ему, все эти немые свидетели и пережитки отлетевшей жизни, — все это уже не наше, но еще не чужое, каким является, например, обстановка «Царя Федора». И если бы эти вещи, этот барский дом, лакей с чулком в руке, эти девушки в старомодных прическах, с начесами, жили на полотне, на картине Сомова, а не вели эфемерного и призрачного существования на подмостках сцены, то перед нами было бы воплощенное художественное воспоминание и веял бы дух старой, но не стареющей красоты.

Итак, в эту внешнюю форму вложено содержание, которое определенный момент из жизни русского общества синтетически претворило в сюжет общечеловеческий. Ибо пьеса Грибоедова на свое название комедии имеет, конечно, только историко-литературные права; по существу же она — глубокая трагедия, и роковая невзгода, постигшая Чацкого, представляет собою лишь частичный отзвук мировой судьбы идеализма.

В трибуне московских салонов живут черты Гамлета, который противопоставляет свою неумолкающую критику, свою неугомонную и пытливую думу пошлой непосредственности окружающего мира. Чацкий тоже, как и тоскующий датский принц, должен был сбросить со своих разочарованных глаз пелену мечтаний и увидел жизнь во всей ее низменности и лжи. И Гамлета только потому не ославили безумным, как его русского преемника, что он сам успел и сумел надеть на себя личину сумасшествия. В этой участи ума слыть безумием есть нечто роковое. Об этом на русском языке мог бы многое рассказать Чаадаев…

Правда, в противоположность шекспировскому герою, Чацкий в своем размышлении, в своем осуждении не достигает философской высоты: его мысль летает гораздо ниже, и он, конечно, критик не бытия, а быта, не мира, а только его отдельного, маленького уголка. Но не потому ли именно он и не уходит всецело в тоску, не ограничивается одним бесплодным сарказмом отрицания? Нам известны его положительные требования от жизни, его слово звучит как дело, он борется, и в этой борьбе он напоминает того, кто Гамлету противоположен: в этой борьбе его постигает грустная и смешная участь Дон Кихота. Он щедро тратит свою энергию и энтузиазм, беспечно расточает ценный бисер своих мыслей и речей, и в неестественном цвете раздражения мелкое и второстепенное принимает для него преувеличенные размеры: точно на великанов, обрушивается он на такие ветряные мельницы, как «смешные, бритые, седые подбородки» или фрак, в котором видит даже нечто противное рассудку и стихиям… Но все эти увлечения, вносящие долю комизма в серьезный облик Чацкого, показывают только, что перед нами — живая человеческая личность, а не ходячий ум или воплощенная идея. Чацкий привлекает всею своей пылкой натурой, — не только своим умом, но, как это странно ни звучит, и своими «глупостями», необычайностью своего поведения и словесных выходок. Ибо они — плод его кипучей и напряженной души.

В противоположность ему, спокойный, умеренный и аккуратный Молчалин не сделает никакой нелепости; практически рассудительный, своим молчанием он обеспечил себя от смешного и прекрасно держится в обществе. Правда, он потерпел неудачу и должен был уйти из фамусовского дома; но это произошло только потому, что он не предвидел случайности подслушанного разговора, и это произошло тогда, когда он дал волю своему, хотя и мелкому, увлечению Лизой. На гладкой дороге своей карьеры Молчалин встретил временную помеху оттого, что не связал своего чувства, что он проговорился, и это будет для него уроком.

Теперь уж он никогда не сломит «безмолвия печати». Он еще глубже поймет, как опасно прерывать молчание, проявлять свое чувство, и подобно тому как пожар много способствовал украшению Москвы, так ночное происшествие в фамусовских сенях сослужит хорошую службу Молчалину, даст новый аргумент в пользу его бессловесного мировоззрения, и Молчалин не пропадет.

От этой сдержанности и благоразумия, к счастью, свободен Чацкий. У него сильный и пылкий темперамент, в нем играют возбужденные нервы, его насмешливость не холодна и безучастна, и, когда он жжет других своим укоризненным словом, он горит и сам. Он — не только взыскательный, но и огорченный. То умное, что проповедует Чацкий, могло бы быть облечено и в иную натуру, в иную психологическую форму; Грибоедов избрал из этих форм самую жизненную и светлую и тем стяжал себе высокую художественную заслугу. Пусть он назвал свое произведение «Горе от ума», но он не смотрел на жизнь, как, например, Эразм Роттердамский, который все дурное в этом мире считал порождением одной только глупости и сам накопил несравненно больше «ума холодных наблюдений», чем «сердца горестных замет». Ум Чацкого — это гораздо больше, чем одна только рассудочная сила: это — вся натура, вся цельная благородная личность. Если бы он был только умный, то, может быть, никакого живого горя и не испытал бы: он страдает не от одного ума, но и от сердца, от чувства. И вот почему он не может молчать даже перед такой неблагодарной аудиторией, как Фамусов и его присные; вот почему он не может быть равнодушен к чужой косности, и слово, которое у него клокочет в груди, неудержимо стремится на уста, изливаясь жгучим потоком.

Наряду с типичными чертами протестующего гражданина Грибоедов вдохнул в Чацкого еще искру яркой индивидуальности, удивительного своеобразия, и это так примечательно, что, фигура литературная, создание творческой фантазии, Чацкий тем не менее похож на некоторых живых людей русской действительности. Литература и жизнь сошлись. Гончаров указывает на его сходство с Герценом и, особенно, с Белинским. У Белинского — «те же мотивы, и тот же тон, и так же он умер, уничтоженный мильоном терзаний, убитый лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения своих грез, которые теперь уже не грезы больше».

Своеобразие Чацкого, кроме его симпатичной несдержанности, заключается и в том, что ум у него «с сердцем не в ладу». Это сердце у него — ласковое, нежное, горячее, и «каждое биение» в нем «любовью ускоряется». Когда он просит у Софьи ответной любви и хочет разлучить ее с Молчалиным, он ссылается не на преимущества своего ума — он говорит о своей страсти, о чувстве, о пылкости; любовь и вправду делает его сумасшедшим. Его достоинство — в том, что он способен с ума сойти. Он не враг людей: он «весел и чувствителен», вовсе не мизантроп, и в этом отношении не похож на своего близкого родственника, мольеровского Альцеста. Он даже не замечает своей язвительности и с недоумением спрашивает у Софьи:

Послушайте, ужель слова мои все колки

И клонятся к чьему-нибудь вреду?

И в смехе его больше горечи, чем злобы, и в шутках своих он менее всего походит на полковника Скалозуба (который ведь тоже шутит).

Но хотя язвительный ум Чацкого и его любящее сердце не ладили между собою, они в конце концов нашли себе печальное примирение: им встретился один и тот же соперник, их соединила общая горькая судьба и слила одна невзгода. Чацкий страдает и как гражданин, и как любовник, он оскорблен и в своих общественных идеалах, и в своем чувстве. И самая отчужденность его от Софьи служит лишь роковым проявлением его общего одиночества и сиротства в Москве, в России.

Как гражданин, он встречает наивно-цельное мировоззрение, какое-то эпическое спокойствие оценок и понятий. Здесь не сомневаются. Здесь неподвижно, в этой ленивой, огромной, тяжелой массе, которая повинуется только закону инерции. Фамусов символизирует собою прочный, грузный, спокойный уклад старого быта, удручающую устойчивость и оцепенелость духа. В его среде все взгляды на жизнь давно уже выработаны, и эта жизнь мирно и мерно катится по ровной дороге традиции. Раболепно поклоняются авторитету и успеху, ненавидят искусство и науку, потому что в них таится начало творческое и критическое, а здесь не нужно ни творчества, ни критики: всякая самостоятельность только вредна. Беззастенчиво говорят о сожжении книг, боятся мечтателей опасных и завиральных идей, предпочитают фельдфебеля Вольтеру: «к свободной жизни их вражда непримирима».

Все довольны и счастливы, покуда кругом тихо. Лишь бы не было укоряющих свидетелей, — в себе же самих они не чувствуют укоризны, от себя не ждут осуждения, потому что они вполне удовлетворены собою. Всячески охраняют молчание, так как «злые языки страшнее пистолета», и даже в гости «являются помолчать». Этот мотив, позорный мотив молчания, слышится на протяжении всей комедии. У каждого есть своя княгиня Марья Алексевна, и трепещут, как бы она не прервала удобного безмолвия; даже горничная Лиза, проникнутая воззрениями своих господ, убеждена, что «грех не беда, молва не хороша». Для того чтобы не было молвы и огласки, употребляют всякие средства: между прочим «кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы?». Для того чтобы не говорил Чацкий, Фамусов просит его «завязать на память узелок»; но, бесспорно, для того чтобы Чацкие не говорили, в распоряжении у Фамусовых имеются и другие, более сильные мнемонические приемы…

Фамусов чувствует себя прекрасно в Москве и в мире, но только не надо, чтобы говорили. И ему досадно, что некоторые не слушаются его, отказывают ему в такой безделице, как молчание. «Просил я помолчать — не велика услуга», — обиженно замечает он Чацкому. «Просил я помолчать» — это девиз на его гербе, это условие его существования. Доводов, убеждений, разумных слов Чацкого он не слушает: «Заткнул я уши». И с заткнутыми ушами являет он какой-то символ русской действительности, и с заткнутыми ушами он бессмысленно повторяет одну и ту же роковую фразу: «Не слушаю, под суд! под суд!» Это ужасно: он не слушает, не выслушивает — он только отдает под суд. В это время к нему является «человек с докладом», и испуганному Фамусову кажется, что случился «бунт», и он ждет «содома». Но, разумеется, никакого бунта нет, — напротив, это пришел полковник Скалозуб, и Фамусов радуется ему, как своему спасителю от Чацкого, от Чацких, и с распростертыми объятиями встречает он полковника Скалозуба…

Все просят или требуют помолчать, все по какому-то фатальному недоразумению боятся человеческого слова. Для жаждущего говорить, для имеющего, что сказать, это невыносимо, это — бесконечное горе, «неотразимая обида». И хочется горячим словом растопить этот лед спокойствия, всколыхнуть и поднять эту застоявшуюся воду. Правда, уже слышится какая-то глухая тревога в обществе — ее можно заметить даже в самодовольных речах Фамусова; колеблются патриархальные устои, уже проникли сюда идеи и книга Радищева, и вообще идет книга, французская или русская, от которой Фамусову пока больно спится, но которая скоро вызовет у него бессонницу, волей-неволей разбудит его. Уже нынче смех страшит, и держит стыд в узде, с трудом верится свежему преданью, и князь Федор, химик и ботаник, не хочет и знать чинов.

Но если там и здесь вспыхивают светлые искры, то все же общая картина темна и кругом — молчание. В этом обществе молчаливых прекрасно живется Молчалину. Он «небогат словами» и потому «блаженствует на свете», где «нынче любят бессловесных». Свое сердитое начальство Молчалин обезоруживает безмолвием. Он понял секрет успеха, нашел слово загадки, и это слово — молчание. Он упорно, осторожно, систематически молчит, и, пусть кругом бушует море страстных человеческих голосов, он будет непоколебимо, потрясающе молчать. Его молчание — знак согласия. Он с жизнью согласен, и ему не о чем говорить. Его презренные уста раскрываются только для лести, для трусливой пошлости и подкупа в разговоре с Лизой, для угожденья собаке дворника или шпицу Хлестовой. Его немая фигура твердо уперлась в тину действительности, и вековечный поединок слова и бессловесности, мысли и безмыслия, Чацкого и Молчалина разве мог окончиться победой первого? Нет, говорящего победил молчащий.

В «царство молчания», в неподвижную среду догматического мировоззрения, воплощенной традиции, окаменелого прошлого, огненной молнией врезалась свободная речь Чацкого, и эта речь опалила его слушателей, но она сожгла и сердце самого оратора. Чацкий, первый заговоривший русский человек, всех напугал, оскорбил, произвел «кутерьму», и все с недоумением спрашивали: «Зачем сюда Бог Чацкого принес?» Против него были не только отцы, но и дети: ведь ровесником был ему Молчалин. В безмолвной среде раздалась живая речь — и все испуганно оглянулись. Самый факт, что кто-то заговорил, что кто-то осмелился гласно объявить пять-шесть мыслей здравых, — самый факт уже предосудителен, и он предрешает содержание речи. Ясно, что она будет протестующей, критической; ясно, что это будет вызов крепостному строю жизни, тем людям, которые отторгают детей от матерей и отцов. Ведь если удовлетворяться этим строем, если чувствовать себя хорошо, то нет нужды говорить: тогда — мы уже видели — лучше молчать, как это и делает, как и молчит Молчалин. Чацкий, действительно, восстал против крепостного общества, и оно дало ему холодный отпор, и когда после своего пламенного монолога он оглянулся, то вокруг него не было слушателей и все с величайшим усердием кружились в вальсе.

Но этого мало. Чацкого нашли помешанным: как огонь по пороховой нитке, пробежала эта сплетня, и в его присутствии о нем стали говорить уже в прошедшем времени. Судьба оказалась еще насмешливее, чем Чацкий, и он испытал всю ее жестокую иронию: умный, он был признан безумным.

«Ну что! Не видишь ты, что он с ума сошел?» —

окончательно решил Фамусов.

Однако и этих терзаний еще недовольно — еще не завершился их миллион. Оскорбленный в своем гражданском негодовании, Чацкий искал утешения у любимой девушки. Он подошел к Софье, и просил ее женского участия, и трогательно жаловался ей: «Душа здесь у меня каким-то горем сжата». Но любимая девушка его не любила, и это она первая ославила его безумным. Эта девушка любила другого, и этот другой был Молчалин. Теперь уже предел терзаний исполнился.

В самом деле: Софья, оказывается, тяготеет не к силе ума, а к силе глупости. Какой-то ворожбой проник ей в сердце человек, совершенно противоположный Чацкому. Конечно, «сердцу девы нет закона», и было бы странно и бесплодно спрашивать, чем пленил ее Молчалин. Недоумение вызывает здесь только одно: Софья дает перед Чацким такую характеристику Молчалина, которая должна бы разрушить в ее глазах все обаяние этого лицемерного воздыхателя. Не впал ли здесь Грибоедов в эстетическую ошибку? Ведь мы только в том случае совершенно поняли бы любовь Софьи к Молчалину, если бы последний казался ей не таким, каким он кажется нам. Это находится, между прочим, в связи с обычными приемами Грибоедова: он часто в уста своих персонажей неправдоподобно вкладывает уничтожающие характеристики и даже самохарактеристики; его герои с какою-то непонятной наивностью, в которой повинен автор, сами говорят о себе то, что о них должен был бы сказать сатирик.

Во всяком случае, Софья, когда-то любившая Чацкого, могла охладеть к нему и как будто назло увлечься его нравственным антиподом. Чацкий уехал от нее за границу, три года он был далек от нее, три года он не писал ей (хотя последнее — скорее вина Грибоедова, нежели Чацкого: одна из внешних несообразностей, которым так не чуждо «Горе от ума»). Она была оскорблена, и горечью дышит ее укоризна: «Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко?» Но замечательно то, что в самом отъезде Чацкого, в этой охоте странствовать, напавшей на него, в дальних поисках ума была внутренняя, органическая необходимость: это — не только эпизод из его личной жизни, но и страница общей и русской истории; это — продолжение «Писем русского путешественника», Эсхила, который возвращался к пенатам своим, и вообще всей той центробежной силы, которая так ожесточенно в нашей литературе и общественности боролась и борется с силой центростремительной. Кант сказал, что, кроме тоски по родине, у человека есть и другой недуг — тоска по чужбине.

И вот, Чацкий не мог не страдать этой благородной болезнью; его физиономия как человека и гражданина не была бы закончена, если бы он никогда не покидал той среды, против которой выступил. Ему сладок и приятен дым отечества, он — поборник народности, и даже слишком окрашена в его речах струя национализма; но подобно тому как Карамзин, бывший для Европы вестником России, в то же время для России был вестником Европы, т. е. хотел сочетать в одно целое себя как путешественника и себя как домоседа, так и Чацкий должен был противопоставить своему дымному отечеству чужие страны, он должен был видеть их — это было условие для его протеста, для его борьбы и даже, разумеется, для сознательности его русофильства. Его тоска по чужбине, это, конечно, не та «жалкая тошнота по стороне чужой», которую он сам же клеймит. Общество, которому он бросил перчатку, не выходило из пределов родового гнезда. Оно окружало себя только своими, только родными, радело родному человечку («служащие чужие очень редки»), воздавало по отцу и сыну честь, и недаром оно косилось на путешественников, которые «рыскают по свету, бьют баклуши; воротятся — от них порядка жди», — это очень характерно, что приходилось отстаивать такое, по-видимому, невинное право, как право путешествовать, свои центробежные инстинкты. Фамусов и его близкие слишком засиделись в своей Москве, они слишком были дома — и физически, и нравственно; и потому из этого дома, из этого семейного тесного круга, надо было вырваться, чтобы увидеть более широкие горизонты. Чацкий не мог не поехать за границу, — Молчалин, прирожденно-оседлый, за границу не поедет: это, по выражению Гончарова, «домашний кот», и ему некуда и незачем стремиться.

Может быть, Грибоедов этой вынужденной разлукой Чацкого и Софьи хотел сказать, что ценность и цельность общественного служения несовместимы с простором личной жизни, личного чувства. Бесспорно то, что нашему писателю семейственность и образ мужа рисовались не в привлекательных красках, — он говорил о муже-мальчике, муже-слуге, и эпизодическая, но яркая фигура Платона Михайловича знаменует очень печальное превращение.

Как бы то ни было, мы знаем в литературе и в жизни светлые образы русских девушек, которые шли с борцами и за борцами на их трудный путь. Софья за Чацким не пошла. Ее смутили «вопросы быстрые и любопытный взгляд». Но, неспособная к подвигу, не нашла она и счастья. Покинутая Чацким, одинокая и обиженная, она естественно могла искать ласки хотя бы у Молчалива; однако и Молчалин ей в ласке отказал. И она — круглая сирота: мать ее умерла, но разве есть у нее хотя отец, разве Фамусов проявляет малейшее волнение родительского чувства? Он только помнит, что это — комиссия, быть взрослой дочери отцом, и неудивительно, что Чацкий забыл, что Фамусов — отец Софьи, что и его, Фамусова, «не худо бы спроситься». Вообще, недаром Молчалин насмешливо зовет Софью «печальной кралей». У нее есть причины быть печальной, у этой одинокой, сиротливой девушки, у этого увядающего цветка, у этой читательницы французских романов. И редко кто замечает, что она, по роковому недоразумению отвергнувшая Чацкого, но в глубине души как-то бессознательно для себя любившая его, только его, в одном отношении на Чацкого похожа: и у нее, как у него, разбили сердце (потому что иллюзия любви к Молчалину все же была у нее); как она предпочла другого, так и ей предпочли другую; Чацкий мчится теперь по снеговой пустыне, Софья живет в нравственно-пустынном доме отца или в глуши, у тетки, — но оба они равно одиноки, оба тоскуют, и невольно вызывает жалость ее обманувшееся и обманутое сердце.

Но если нельзя бросить в Софью слова осуждения за тот во многих отношениях невольный выбор, который она сделала, то от этого не становится менее жгучей сердечная обида Чацкого. Он, человек, который вырос с Софьей, который был ее другом и братом и без памяти, до сумасшествия ее любил («Вот нехотя с ума свела», — говорит о нем Софья, насмеявшаяся над его любовным безумием), — он страстно умоляет ее дать ему зайти в ее комнату, где «стены, воздух — все приятно», где его «согреют, оживят и отдохнуть дадут воспоминания о том, что невозвратно». Но Софья не пускает его на «минуты две» в ту комнату, где она проводила целые ночи, безгрешные ночи, в чтении и беседе, в беседе — с Молчалиным! Опять Чацкий неминуемо столкнулся с этой жалкой фигурою, с этим лакеем жизни. Да, «мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов», и невыносима противоположность между пламенной мечтою и роковым русским снегом…

«Необозримою равниной» и день и ночь по «снеговой пустыне» спешил Чацкий на родину, и было перед ним «светло, сине, разнообразно», и что-то виднелось ему впереди; но родина оказалась для него негостеприимна, и в конце пьесы он кличет карету, и, действительно, суждено ему отныне проводить свою жизнь в дорожной карете, и будет он метаться по свету, предтеча того несчастного скитальца, того «исторического русского страдальца», о котором говорил Достоевский в своей знаменитой речи. Опять — необозримая равнина, опять — снеговая пустыня…

Чацкий послужил ферментом благодатного волнения в России; но общество тогда его изгнало, осмеяло его гражданский пафос, а дочь этого общества отвергла его любовь. Он пережил горькую обиду; но если есть утешение в том, что потомство за него заступилось, то это утешение дается ему сполна. Вынесенное им горе от ума, от умного слова и горячего сердца, нашло себе сочувственный отклик среди позднейших русских деятелей, и они приветствуют в Чацком рыцаря слова, человека отважной и честной речи, — как бы ни расценивать националистические моменты его проповеди и как бы ни учитывать элементарность его идеалов и стремлений, которые могли казаться резкими и решительными только на историческом фоне эпохи.

Печально то общество, которое слушает одних Молчаливых, то общество, которое молчит, шепчет, болтает, шумит (как Репетилов), но не говорит разумным человеческим словом. В робко-молчаливой и позорно-спокойной среде Чацкий, облекая в свободное слово свободную мысль, говорил; свои желанья он воссылал именно вслух — и за это ему и его духовному творцу воздается неумирающая хвала. Правда, от Чацкого, который горячо и много говорил, но не делал, не мог делать, — от него, быть может, пошло, силой искажения, наше роковое свойство — разобщенность русского слова и русского дела; от Чацкого, быть может, пошли тургеневский Рудин и некрасовский Агарин. Слово, и без своего претворения в дело, одно только слово — несомненная сила; однако ему грозит опасность превратиться в звук. Но во всяком случае, как ни смотреть на последствия Чацкого, нельзя забыть того, кто совершил один из величайших человеческих подвигов, — кто добровольно испил глубокую чашу горя и перенес миллион терзаний на благо мысли, во славу слова.