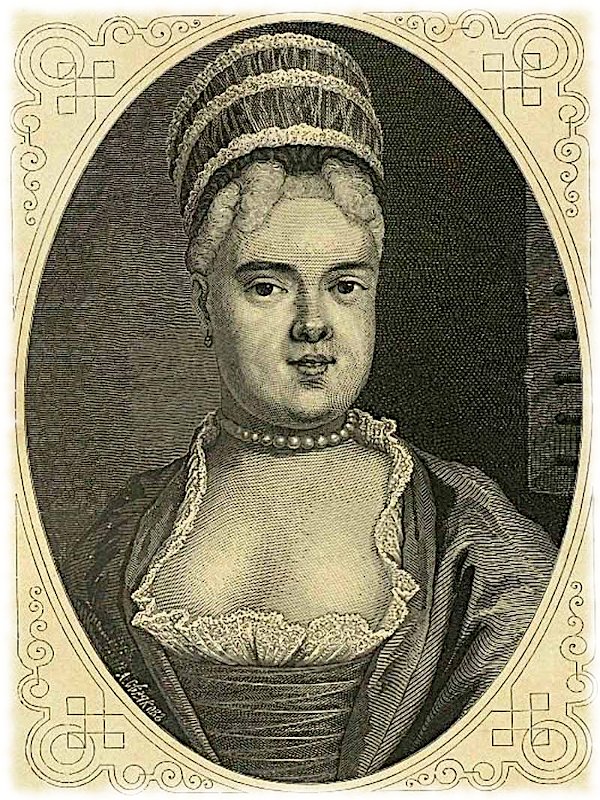

II. Наталья Федоровна Лопухина (урожденная Балк)

Не мало прошло уже перед нами женских личностей, и, к сожалению, почти ни об одной из них нельзя сказать, чтобы жизни ее не коснулись те поразительные превратности судьбы, где высшая степень благополучия и славы сменяется глубоким несчастием и страданиями, богатые палаты — сырою тюрьмою, монастырскою кельею или занесенною снегом бедною сибирскою лачугою, ласковые и вежливые речи придворных кавалеров — допросами следователей, нежные объятия родных и дорогих сердцу — грубым прикосновением палачей и тюремных солдат. Почти ни одной из выведенных нами доселе женщин не миновала ссылка или иная опала, за исключением весьма немногих.

Но таково было время и таковы были люди.

Не была исключением между людьми своего века и Наталья Лопухина, которой привелось жить тогда, когда всем жилось или не в меру хорошо, или не в меру худо.

Наталья Лопухина, как мы видели выше, была племянница знаменитой красавицы немецкой слободы Анны Монс, родная сестра которой, Матрена Монс, была замужем за генералом Балком, и к которым молодой царь Петр питал особое благоволение.

Жизнь Натальи несколькими днями коснулась еще ХVII-го столетия, потому что рождение ее относится к 11-му ноября 1699 года.

Родившаяся в богатом и приближенном к Петру семействе, Наталья получила отличное, как принято выражаться, по своему времени образование, потому что Петр, силившийся высоко поставить в своем государстве знамя образованности и сам преклонявшийся пред знанием, желал и требовал, чтоб в его государстве все учились, и эта воля была, конечно, не чужда той мысли, чтобы, соответственно общему подъему образования в стране, и женщина получила сообразные ее полу знания.

Маленькая Наталья Балк должна была, поэтому, получить приличное образование, хотя оно, в сущности, было очень скудно и поверхностно. Но зато, как можно судить по отзывам современников, нравственного воспитания ей положительно недоставало, и, вырастая в таком семействе, она не могла вынести оттуда в жизнь хороших нравственных правил.

Она вынесла из этого семейства только то, чем оно отличалось, — физическую красоту и пленительность: красота была в роду Монсов и Балков.

«Получив отличное воспитание в доме родителей, — говорит несколько восторженный Бантыш-Каменский, — Наталья Федоровна затмевала красотою всех придворных дам и, как уверяют современники, возбудила зависть в самой цесаревне Елизавете Петровне.

Девятнадцати лет красавица Наталья была помолвлена замуж за морского офицера, любимца Петра Первого, лейтенанта Степана Васильевича Лопухина, двоюродного брата нелюбимой Петром царицы Авдотьи Федоровны Лопухиной, впоследствии камергера и одного из сильных людей петербургского двора.

Судьбою девушки, по обыкновению, распорядился сам царь, который любил лично сватать за своих фаворитов и «денщиков» тех красавиц, кои считались достойными задуманных царем партий, и сам в качестве «дружки» или «маршала» возил их ко дворцу, не спрашивая иногда, любят ли друг друга жених и невеста.

«Петр Великий приказал мне жениться: можно ли было его ослушаться?» — говорил впоследствии муж Натальи, когда ему намекали на неверность к нему красавицы-жены. — «Я тогда же знал, что невеста меня ненавидит, и, с своей стороны, не любил и не люблю ее, хотя все справедливо считают ее красавицей».

А между тем, красавица Наташа действительно имела много поклонников и могла сделать любой выбор между женихами, если бы царь не был охотником устраивать карьеры намеченных им своим вниманием женихов и невест по своему усмотрению: этим способом он сливал между собою родовою связью древние русские роды, примешивая к ним и роды немецкие, выдвигавшиеся в его время.

Наталья, по отзыву ее биографов, была мила, хороша, умна и возбуждала постоянную зависть со стороны всех именитейших красавиц петербургского общества.

«Толпа воздыхателей», — свидетельствует один из прежних жизнеописателей Лопухиной, именно все тот же восторженный Бантыш-Каменский, увлеченный насчет красавицы своим пылким историческим воображением, — «толпа воздыхателей постоянно окружала красавицу Наталью. С кем танцевала она, кого удостаивала разговором, на кого бросала даже взгляд, тот считал себя счастливейшим из смертных. Где не было ее, там царствовало принужденное веселье; появлялась она — радость одушевляла общество; молодые люди восхищались ее прелестями, любезностью, приятным и живым разговором; старики также старались ей нравиться; красавицы замечали пристально, какое платье украшала она, чтобы хотя нарядом походить на нее; старушки рвались с досады, ворчали на мужей своих, бранили дочек и говорили кое-что на ухо, но, таким образом, чтобы проходящие могли слышать, понимается, с большими прибавлениями».

В первый же год замужества — 1718 (в год молодой кабалы Натальи) — всех родных ее мужа постигла царская опала. Это был год казни по делу царевича Алексея Петровича, когда двоюродный мужа Натальи и родной брат царицы Авдотьи Федоровны Лопухиной, Абрам Федорович Лопухин сложил голову на плахе 9 декабря 1718 года и когда все прочие его родные пошли в ссылку — кто в Сибирь, кто в самые далекие города европейской России. Не весел был такой год для молодой замужней женщины и не могли быть радостны и без того немилые ей медовые месяцы.

Казнь миновала, однако, мужа Натальи, любимца царя. Но молодая женщина видела перед собой плахи и виселицы, столбы и колеса со взоткнутыми на них головами казненных — и это казненные были ей, так или иначе, близки.

Немного спустя, страшная казнь постигла и самых близких ее сердцу родных — мать и дядю, красавца Виллима Монса: прекрасная голова, которая, как мы видели выше, была отрубленна палачом, потом, для сохранения ее красоты, положена в спирт, поставлена в кабинете Екатерины Алексеевны и затем сдана в академию наук, в кунсткамеру, в назидание будущим поколениям — это была голова родного дяди красавицы Натальи Лопухиной.

Вместе с дядей постигла страшная опала и еще более дорогое для Натальи лицо — ее родную мать и родную сестру этого Монса-красавца: опала обрушилась на голову матери Натальи, генеральши Матрены Балк за то, как мы видели, что она позволяла своему брату любить Екатерину Алексеевну и прикрывала собой от даря Петра эту непозволительную любовь.

Но время и перемена обстоятельств скоро изгладили из памяти Лопухиной эти страшные впечатления — и то, как голова ее дяди торчала на колу, а потом стояла в спирту, и то, как на столбах был вывешен перечень взяток ее матери, — и красавица отдалась своим природным инстинктам и привитым к ней наклонностям, тем более, что не любила своего мужа, как и он не любил ее.

Об Наталье Лопухиной рассказывают, что она походила на свою мать, на знакомую уже нам Матрену Балк, не только красотою лица и станом, но и некоторыми особенностями своего темперамента: подобно ей, она, как истинное дитя своей матери и своего времени, не отличалась супружеской верностью.

Лопухина нашла себе при дворе поклонника, и со всею страстью отдалась ему. Это был знаменитый граф Рейнгольд фон-Левенвольде.

«Щеголь, мот, любитель азартных игр, и человек честолюбивый, тщеславный, эгоист в высшей степени; человек столь дурного, нрава, каких немного на свете; человек, готовый, ради своих выгод, жертвовать другом и благодетелем; человек лживый и коварный», — вот как отзывается о Левенвольде один из его современников, и вот на кого обратилась несчастная привязанность Лопухиной.

Об отношениях их все знали, не исключая мужа самой Натальи Федоровны.

Но таково было то разнузданное время, когда люди так легко переходили от измены своему чувству к измене своему отечеству и из дворца — на плаху.

«Недавно у меня была одна из здешних красавиц, супруга русского вельможи, г-жа Лопухина, — писала в 1838 году леди Рондо в Англию к своей приятельнице: — «его вы видели в Англии. Жена его — статс-дама императрицы и приходится племянницей той особе, которая была любовницею Петра I и историю которой я вам рассказывал (т.е. Анне Монс); но скандальная хроника гласит, что она не так твердо защищала свою добродетель. Лопухина и ее любовник — если он у нее на самом деле только один — очень постоянны и в течение многих лет сохраняют друг к другу сильною страсть. Когда она родила, то, при первой встрече с ее супругом, я поздравила его с рождением сына и спросила о здоровье его жены. Он ответил мне по-английски: «Зачем вы спрашиваете меня об этом? Спросите графа Левенвольде: ему это известно лучше, нежели мне». Видя, что такой ответ меня совершенно озадачил, он прибавил: «что ж! всем известно, что это так и это меня нисколько не волнует. Петр Великий принудил нас вступить в брак; я знал, что она ненавидит меня, и был к ней совершенно равнодушен, несмотря на ее красоту. Я не мог ни любить ее, ни ненавидеть, и в настоящее время продолжаю оставаться равнодушным к ней; к чему же мне смущаться связью ее с человеком, который ей нравится, тем более, что, нужно отдать ей справедливость, она ведет себя так прилично, как только позволяет ей ее положение».

Так всегда бывает с людьми после долгой сдержки, а эту сдержку русский боярин, превратившийся потом в вельможу, терпел от Владимира Мономаха и от целомудренных Верхуслав и Предслав до Петра и красавиц «Кукуй-городка».

Сдержку заступила разнузданность.

«Судите о моем удивлении, — продолжает леди Рондо, — и подумайте, как поступили бы вы в подобных обстоятельствах. Я же скажу вам как поступила я: я внезапно оставила Лопухина и обратилась к первому, кого увидила».

Леди Рондо так характеризует Лопухину: «эта дама говорит только по-русски и по-немецки, а так как я плохо говорю на этих языках, то наш разговор вертелся на общих местах, и потому я могу сказать вам лишь о ее наружности, которая, действительно, прекрасна; по-настоящему, мне и не следовало бы говорить ни о чем другом, но я не могла пройти молчанием этой истории, показавшейся мне необыкновенно странной. Я презираю себя, однако, за злоязычие, которые вы едва ли захотите простить».

Как бы то ни было, но Лопухиной, по видимому, жилось счастливо, и почти до срока трех лет продолжалась эта безмятежная жизнь придворной блестящей женщины.

Старший сын ее Иван был уже взрослым молодым человеком. Он тоже был при дворе и носил камер-юнкерский мундир, а потом получил и чин полковника армии.

Но в 1742 году красавицу Лопухину постигло несчастие, не личное, но в лице того, кого она любила, — в лице графа фон-Левенвольде.

На престол вступила императрица Елизавета Петровна (в ноябре 1742 года). Лица, стоявшие во главе правления ее предшественницы, обвинены в измене и сосланы: ссылка между прочим, постигла старика Остермана, Головкина, мужа одной из выдающихся женских личностей прошлого века. Екатерины Ивановны Головкиной, урожденной княжны-цесаревны Ромодановской, о которой сказано будет в следующем очерке, и блестящего Левенвольде, все еще любимого Лопухиною.

Левенвольде был сослан в Соликамск, — и это горе было очень тяжелым горем для Лопухиной. Сама же она была взыскана милостями императрицы, продолжала являться при дворе, участвовала во всех удовольствиях придворной жизни вместе с дочерью, которая уже была взрослой девушкой. Другие же говорят, что ссылка Левенвольде сделала ее большою нелюдимкой — она не могла забыть своего блестящего друга.

Но еще более страшное горе ждало ее, и горе это было не за горами.

В это время, как известно, исключительным влиянием при дворе пользовался Лесток, лейб-хирург императрицы. Боясь соперничества другого сильного лица, вице-канцлера А.П. Беетужева-Рюмина, Лесток решился погубить его, а вместе с ним и всех, кого пришлось бы для этого втянуть в пропасть.

Лесток решился на сильную и удачную меру, которая почти всегда удается, — на донос, на обвинение в измене.

Хотя главный соперник его, Бестужев-Рюмин, и не погиб, но зато погибли другие, невинные, или менее виновные, чем какими их изображали, и в том числе погибла Лопухина.

Это было в 1743-м году, через год после ссылки Остермана, Головкина и Левенвольде.

Лесток донес императрице, что против правительства составляется заговор, что заговорщики хотят будто бы умертвить его, Лестока, камергера Шувалова и обер-шталмейстера Куракина, и затем, будто бы при помощи камер-лакея, подававшего закуски, отравив государыню, восстановить прежнее правительство, с регентством принцессы Анны Леопольдовны.

Весть о заговоре поразила двор.

«Я не силах изобразить тот ужас, который распространился при известии о заговоре (пишет один современник этого события). Куракин несколько ночей сряду боялся провести у себя дома; во дворце бодрствуют царедворцы и дамы, страшась разойтись по спальням, несмотря на то, что у всех входов и во всех комнатах стоят часовые. В видах усиления их бдительности, именным указом повелено кабинету давать солдатам, которые в ночное время содержат пикет у наших покоев (т.е. у покоев императрицы), на каждый день по десяти рублей. Бдительность и рвение телохранителей усиленно, но именитые особы не ложились в постель на ночь, ждали рассвета и высыпались днем. От всего этого и беспорядок в делах, в докладах, беспорядок и общая неурядица во всем с каждым днем усиливаются».

Но, между тем, ожидаемые, по видимому, мнимые, заговорщики не являются, их никто не видит, никто не знает — не знает даже сам Лесток.

Скоро, однако, таинственная драма разыгрывается, и невольной виновницей ее является Лопухина.

В эти тревожные дни ожидаемого исполнения небывалого заговора некто Бергер, курляндец офицер кирасирского полка, по всем отзывам человек распутный и низкий, получает назначение в Соликамск, в место ссылки графа Левенвольде, на смену другого офицера, находившегося при ссыльном.

Лопухна, узнав о назначении Бергера в Соликамск, просит сына своего Ивана сказать Бергеру, чтоб он передал от нее поклон любимому ею когда-то ссыльному Левенвольде, уверить в неизменной ее памяти о нем и советовать, «чтобы граф не унывал, а надеялся бы на лучшия времена».

Эта последняя несчастная фраза погубила и ее, и всех ее близких — фраза эта и была — «заговор».

Бергер, желая выслужиться перед Лестоком, а главное — получить позволение остаться в Петербурге, явился к всесильному лейб-хирургу и передал ему слова Лопухиной.

Для Лестока это была находка.

Хитрый лейб-хирург тотчас же поручил услужливому Бергеру вызвать молодого Лопухина на откровенность и «выпытать от него каким-либо образом признание, на чем его мать основывает надежды «на лучшие времена».

Бергер завел Лопухина в погребок, напоил его и, искусно втянув в интимный разговор о правительстве, заставил пьяного мальчишку болтать всякие несообразности.

А в это время, в погребке, за стенкой, посажа были уши, долженствовавшие все слышать.

Лопухина арестовали. Вслед затем арестовали его мать и сестру-девушку. Последнюю взяли в тот момент, когда она гуляла с великим князем и вместе с ним в одной карете возвращалась с прогулки во дворец. Чтобы не огорчить великого князя, который был очень расположен к молодой девушке, ее вызвали из кареты в другой экипаж будто бы для того, что ее мать отчаянно заболела. Тут же арестовали и графиню Анну Гавриловну Бестужеву-Рюмину, урожденную графиню Головкину, бывшую прежде за генерал-прокурором Ягужинским: она также была любимицею покойного Петра Великого и он устраивал ее свадьбу с Ягужинским, как устроил свадьбу с Лопухиным и Натальи Федоровны Балк. Арестовали, наконец, и старшую дочь этой Бестужевой-Рюминой.

Лопухину с сыном и Бестужеву заключили в крепость, как главных заговорщиков, а девушек держали под караулом в домах.

По городу усилили патруль.

Наряженная по делу следственная комиссия привлекла к допросам еще несколько женщин, именно — бывшую фрейлину правительницы Софью Лилиенфельд и княгиню Гагарину, падчерицу Бестужевой-Рюминой. Точно это был заговор женщин.

Ушаков, неизменный начальник тайной канцелярии, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой были членами следственной комиссии.

На первых же допросах арестованные повинились, что они иногда дозволяли себе необдуманные выражения об образе жизни некоторых именитых особ и фаворитов, о лености и беспечности их к делам управления; признались и в том, что высказывали недовольство настоящим положением дел и желали восстановления прежнего правительства.

Бантыш-Каменский прямо говорит: «В частных беседах своих Лопухина и Бестужева-Рюмина изливали взаимно душевную скорбь и вскоре, подстрекаемые неблагомерным министром королевы венгерской, маркизой Боттою, дерзнули составить заговор против самодержицы всероссийской в пользу младенца Иоанна».

После вышепрописанных показаний растерявшихся женщин, подсудимых повели в застенок, к пыточному допросу.

Сначала пытали молодого Лопухина; но он не сказал. Привели в застенок Лопухину и Бестужеву-Рюмину. Статс-даме и обер-гофмаршальше, по,установленному пыточному порядку, оголили спины, для кнута, связали руки и подняли на дыбу.

Странное то было время.

— Пусть разорвут нас на части, но мы не станем лгать, не станем признаваться в том, чего никогда не делали и не знали, — говорили женщины, висевшие на дыбе.

Но кнутом их на этот раз не били.

Главная цель Лестока состояла в том, чтобы втянуть в дело бывшего перед тем в Петербурге австрийского посла, маркиза Ботта д’Адорно, который был дружен с Бестужевою-Рюминою и Лопухиной.

Бестужева-Рюмина на допросе показала, что так как она не любима мужем и сама его не любит, то ничего и не передавала ему: Бестужев-Рюмин, враг Лестока, через ото ускользал из его тенет. О маркизе Ботта д’Адорно она показала, что так как сам он был очень не расположен к обоим Бестужевым-Рюминым, и к вице-канцлеру, и к обер-гоф-маршалу, то и Вотта им нечего не мог передавать из их разговоров. Тенета Лестока окончательно рвались.

Лопухина показала то же, — ни дополнений, ни комментариев от нее допросчики не добились.

Только молодой Лопухин не вынес пыток.

— Мы-де зачастую говаривали в семье своей, что если бы на вице-канцлера не было этого продувного канальи Лестока, то оба Бестужевы и их сторонники были бы самые нерешительные и слабые правители.

«Продувной каналья» не простил врагам этого выражения.

Чтобы обвинить австрийского посла Лесток обещал допрашиваемым, что если они покажут на Вотта д’Адорно, то их ждет облегчение участи.

Обманутые этой уловкой Лопухина и Бестужева-Рюмина показали, что Вотта хлопотал об освобождении из Сибири Остермана, Миниха, Головкина, и обещал помогать деньгами восстановлению прежнего правительства.

Но измученные женщины напрасно покривили душой — их участь не была смягчена.

Лесток прямо говорил в городе:

— Как же-де не быть строгим, если кроме пустых сплетен да вздорной болтовни ничего нельзя добиться от упрямых баб.

С допросами, однако, покончили быстро. 4-го — 6-го августа 1743-го года производились аресты, а 29-го августа уже извещалось предстоящей казни осужденных.

В последнем заседании суда один из сенаторов подал такое оригинальное мнение:

— Достаточно предать виновных обыкновенной смертной казни, — говорил он: — так как осужденные еще никакого усилия не учинили; да и российские законы не заключают в себе точного постановления на такого рода случаи, относительно женщин, большею частью замешанных в сие дело.

На это горячо возражал приятель Лестока, принц гессен-гамбургский.

— Неимение-де писанного закона не может служить к облегчению наказания, — настаивал принц: — а в настоящем случае кнут да колесование должны считаться самыми легкими казнями.

Кнут да смерть с колесованьем — самая легкая казнь. Вот время!

Приговор, наконец, состоялся.

29-го августа, гвардейский отряд прошел по улицам Петербурга и барабанным боем известил о предстоящих на 1-е сентября казнях.

Эшафот построен был на Васильевском острове, против нынешнего иниверситетского здания, где был тогда сенат. Там же стоял столб с навесом, под которым висел сигнальный колокол.

В день казни народ, по обыкновению, толпами валил к месту зрелища, занял всю площадь, галереи бывшего там гостиного двора, заборы, крыши. Народ — везде народ: и в Риме и в Петербурге — он просит только «хлеба и зрелищ».

Впереди всех осужденных шла Лопухина, все еще красивая женщина.

С эшафота, говорят, она окинула взором толпы народа, надеясь увидеть в массе или своих друзей и родных, или тех, которые когда-то любили ее, которые могли бы на месте казни утешить и ободрить ее.

«Но, — восклицает один из современников казни, — красавица забыла низость душ придворных куртизанов: вокруг помоста волновалась только чернь, алчущая курьезного зрелища».

Этот современник, аббат Шап, оставил даже рисунок казни. На этом рисунке изображен эшафот с высоким барьером. На эшафоте стоит палач без шапки, в кафтане и держит на своих плечах женщину — это Лопухина. Волосы ее забраны назад, голова откинута, тело обнажено; на поясе болтается ее мантилья, сорочка; верхняя одежда брошена у ног. Лопухина приподнята так, что ноги ее не достают до земли. Сзади, в нескольких шагах, виднеется заплечный мастер, тоже без шапки, в кафтане; он обеими руками приподнял кнут, длинный хвост которого змеей взвился в воздухе. Из-за барьера видны женские и мужские головы толпы — в платках, теплых шапках и пр.; на заднем плане — крыши домов; влево — дерево.

Тот же аббат Шап так описывает самую казнь Лопухиной:

«Простая одежда придавала новый блеск ее прелестям; доброта души изображалась на лице; она окинула быстрым взором предметы, ее окружавшие, изумилась, увидав палачей подле себя: один из них сорвал небольшую епанчу, покрывавшую грудь ее; стыд и отчаяние овладели ею; смертельная бледность показалась на челе, слезы полились ручьями. Вскоре обнажали ее до пояса в виду любопытного и безмолвного народа» (Бантыш-Каменский).

Прежде обыкновенно наказывали кнутом так, что подлежавшего наказанию брал один из палачей или первый попавшийся здоровый и плечистый мужик и взваливал к себе на спину: на этой спине палач уже бил виновного кнутом по голой спине, стараясь не попасть в голову. После стали сечь на кобыле, на чурбане или на опрокинутых полозьями кверху санях.

Говорят что Лопухина до последней минуты сохранила твердость и с мужественным спокойствием слушала манифест.

Она еще не знала, к чему ее приговорили.

Вот этот манифест, как он напечатан в полном Собрании Законов:

«Объявляем всем нашим верноподданным, — громко провозглашал чиновник сената: — всем уже известны из обнародованного манифеста 24 января 1742 года важные и злоумышленные преступления бывших министров: Остермана, Миниха, Головкина и обер-маршала Левенвольда и их сообщников. Всем известно, на что осуждены они были по государственным законам и какая милость показана была государынею: вместо жесточайших и правильно придуманных им смертных казней, все преступники в некоторые токмо отдаленные города вь ссылку сосланы.

«Мы уповали, что показанное милосердие с наичувствительнейшим удовольствием будет принято не только осужденными, но их фамилиями и друзьями; однако, некоторые злодеи, того же корня оставшиеся, приняли нашу милость не так: вместо благодарности вящшее от того в краткое время произросло, о чем мы узнали от некоторых наших верных подданных. По учиненному следствию оказалось, что бывший генерал-поручик Степан Лопухин с женою Натальею и с сыном, бывшим подполковником Иваном, забыв страх божий, не боясь страшного суда его, несмотря ни на какие опасности, не обращая внимания ни на то, что по первому делу они находились в подозрении и содержались под арестом, презирая, наконец, милости, им оказанные, решились лишить нас нашего престола. А всему свету известно, что престол перешел к нам по прямой линии от прародителей наших, и та прямая линия пресеклась только с кончиной племянника нашего Петра II; а после его смерти приняли мы корону в силу духовного завещания матери нашей, по законному наследству и божьему усмотрению.

«Лопухины-ж Степан, Наталья и Иван, по доброжелательству к принцессе Анне и по дружбе с бывшим обер-маршалом Левенвольдом, составили против нас замысел; да с ними графиня Анна Бестужева, по доброхотству к принцам и но злобе за брата своего Михайлу Головкина, что в ссылку сослан, забыв его злодейские дела и наши к ней многие, не по достоинству, милости, И все они, в течение нескольких месяцев часто съезжались в дом графини Бестужевой, Степана Лопухина и маркиза де-Ботты, советовались о своем замысле. Бывший же при нашем дворе венгерским министром марки-де-Ботта, не по должности своей, но как адгерент принцессин и друг Михайла Головкина, во внутренние дела нашей империи вмешивался, вводил не только внешние, но и внутренние беспокойства.

«Все они хотели возвести в здешнее правление, по прежнему, принцессу Анну с сыном ее, не имеющие никакого законного права и только стараниями злодеев Остермана, Миниха, Головкина и их собеседников владевшие империей. На съездах своих де-Ботта обнадеживал вспомогательством своим Лопухиных и Бестужеву, и с искреннею ревностью и усердием к принцессе говорил, что до тех пор спокоен не будет, пока ей, принцессе, не поможет. Зная дружеские отношения нашего правительства к королю прусскому и желая бессовестно водворить между нами несогласия, де-Ботта говорил, что король-де станет помогать принцессе. Известно же нам и ведомо, что такого намерения его величество никогда не имел, но он, Ботта, то разглашал, чтобы причинить внутри России беспокойства, с чем и отъехал за границу; Лопухиным же и Бестужевым дал неизменные надежды, они радовались, нетерпеливо того ожидали и разные к тому способы проискивали и употребляли, внушая то другим и приводя к себе в согласие, злоковарные, непристойные слова рассевали, нас в огорчение и озлобление народу приводили, принцессу прославляли, всех обнадеживали ее милостями, хотя и сами не видали их, но кроме восьми человек никого к злому начинанию привесть не могли. Увидав же, что мы с королем прусским аллианс возобновили и орден от него приняли, и что намерение де-Ботты без действа осталось, и чаемой войны и перемены, чего ждали, не будет, о том сожалели. Вообще, по расспросам, добровольно и по изобличении показали следующее:

«Степан Лопухин, в надежде чаемой перемены, уничижае и отще презирая, нас оскорблял зловредными и непристойными словами; наследницею престола не признавал, другим чрез сына своего Ивана то внушал; его же, с совета де-Ботта, поощрял рассевать в народе вредительные и опасности касающиеся слова. Он же, Степан, поносил, ни во что вменял и высказывал презрение к нашему самодержавному правлению, к министерству, сенату, к придворным и другим, кого мы по достоинству и заслугам жалуем; хвастал своими службами, которых никогда не бывало, желал возвращения злодеев Остермана, Миниха, Головкина и Левенвольда с их товарищами; советовался о том с де-Боттою, который обещал помочь собственным не малым капиталом, только бы возвратить ссыльных, а через них Анну восстановить. На всех съездах, где только его компания была, Степан Лопухин за лучшие разговоры и увеселения считал беседы о благополучии принцессы и нашем падении.

«Жена его Наталья и Анна Бестужева были начальницами всего злого дела. Живя в дружбе и любви между собою, советовались о зловредных делах, разговоры с де-Боттою. Степану передавали, к единомыслию с ним привлекли бывшего лейб-гвардии капитана князя Ивана Путятина, по делу принцессы не только бывшего в подозрении, но и в розыске (т.е. под пытками), и Софию Лилиенфельд камергершу, бывшую при принцессе фрейлиною. И все они между собою непристойные и зловредные слова о собственной нашей персоне произносили. Наталья-ж Лопухина, будучи при дворе нашем статс-дамою, презирая нас в надежде чаемой перемены, самовольно ко двору долгое время не являлась, и хотя ей о том неоднократно говорено ее родными, но она не слушалась.

«Бывший обер-штер-кригс-камиссар Александр Зыбин, слыша многократно от Натальи Лопухиной о ее замыслах и зловредные поношения нас, и признавая то худым, о том, однако, не доносил, поныне молчанием прошел и тем явным сообщником себя явил.

«Иван Степанов сын Лопухин не только поносительные слова отца и матери распространял, но и от себя приумножал. При вступлении нашем на престол у первой присяги не был, надеясь будущей перемены. Бывая во многих компаниях с вице-ротмистром Лилиенфельдом, адъютантом Колычевым, подпоручиком Акинфовым, старался вымышленно уловить других, но никого обольстить не мог, а против того, по усердной верности наших же офицеров, сам Иван Лопухин пойман и изобличился, причем оказалось, что, узнав о измене де-Ботты, он отечество хотел оставить.

«Поручик гвардии Иван Мошков сообщником и таким же злодеем явился, в чем и повинился.

«За все эти богопротивные против государства и нас вредительные, злоумышленные дела, по генеральному суду духовных, всего министерства, наших придворных чинов, также лиц гражданских и военных, приговорено всех злодеев предать смертной казни.

Степана Лопухина, Наталью Лопухину, Ивана Лопухина, Анну Бестужеву, Ивана Мошкова, Князя Ивана Путятина — вырезав языки, колесовать, тела положить на колеса.

четвертовать; тела положить на колеса.

«Александру «Зыбину отсечь голову, тело положить на колесо.»

«Софье Лилиенфельд отсеч голову».

«Все они этим казням по правам подлежат, но мы, по матернему милосердию, от смерти их освободили и, по единой императорской милости, повелели им учинить следующие наказания:

Степана Лопухина, Наталью Лопухину, Ивана Лопухина, Анну Бастужеву, Ивана Мошкова, Князя Ивана Путятина — бить кнутом; вырезать языки, сослать в Сибирь, все имущество конфисковать.

«Александра Зыбина бить плетьями, сослать в ссылку, имущество конфисковать.

«Софию Лилиенфельд, выждав, когда она разрешится от бремени, бить плетьями, послать в ссылку, имение конфисковать.

«Камергера Лилиенфельда отрешить от двора, лишить всех чинов, сослать в деревни его, где жить ему безвыездно; брата его вице-ротмистра Лилиенфельда, подпоручика Нила Ахинерова, адъютанта Степана Колычева — выключить из гвардии, с понижением чинов, написать в армию.

«Дворянина Николая Ржевского написать в матросы.

«О всем этом публикуется, дабы наши верноподданные от таких прелестей лукавых остерегались, о общем покое и благополучии старались, и ежели кто впредь таковых злодеев усмотрит, те-б доносили, однако-ж, самую истину, как и ныне учинено, не затевая напрасно по злобе, ниже по другим каким страстям, ни на кого, за что таковые будут щедро награждены. Что же касается до злых и бессовестных поступков марки-де-Ботта, об нем, для получения надлежащей нам сатисфакции, к ее величеству королеве венгерской и богемской сообщено, в несомненной надежде, что ее величество, по справедливости и дружбе с нами, за его богомерзкие поступки достойное наказание учинить».

Когда чтение кончилось, один из палачей подошел к Лопухиной и сорвал с нее мантилью. Лопухина заплакала и силилась прикрыться от взоров толпы, в подобных случаях всегда жадно следящей за каждым движением жертвы: всякому любопытно видеть, как люди борются с смертью и как умирают, особенно, когда смерть является в виде насилия.

Лопухина боролась не долго; хоть ее не ждала смерть, но ждали страшные мученья — и оттого борьба ее была упорна.

Один из заплечных мастеров схватил осужденную за обе руки, повернулся и вскинул к себе на спину.

Этот, именно, момент изобразил аббат Шап на своем рисунке.

Другой палач бил несчастную кнутом. Лопухина громко кричала.

После кнута Лопухину опустили на землю, и у полумертвой от страданий урезали конец языка.

— Кому надо язык? — кричал палач со смехом обращаясь к народу: — купите, дешево продам!

Без сомнения, циническая выходка вызвала смех толпы — толпа так привыкла к этим зрелищам.

Лопухиной сделали перевязку и усадили в телегу.

Стали раздевать Бестужеву-Рюмину, которая видела всю предыдущую сцену с Лопухиной.

Бестужева не упала в обморок и не боролась с палачами. Напротив, она сумела задобрить их: Бестужева сняла с себя золотой крест, усеянный бриллиантами, и подарила главному палачу.

Это было славянское «побратимство» жертвы с палачом. Бестужева, некогда всемогущая графиня Ягужинская, становилась крестовою сестрою своему палачу.

Палач понял, что женщина победила его, — и этот зверь уже с некоторой снисходительностью относился к своей крестовой сестре: он слегка бил ее кнутом и вместо половины языка — отрезал только кончик.

По окончании казни над прочими осужденными, арестантов рассадили по телегам и вывезли из Петербурга верст за десять, где они и должны были распрощаться с родными.

Отсюда их развезли в разные отдаленные места, в вечную ссылку.

Так кончилось недоразумение, известное в старых историях под именем «лопухинского заговора».

Известно место ссылки одной только Бестужевой-Рюминой; ее увезли в Якутск, за 8617 верст от Петербурга.

По странному стечению обстоятельств через 83 года, в девятнадцатом уже столетии, именно в 1826 г., в Якутске же находилось и другое ссыльное лицо, носившее фамилию Бестужевых: это был известный Александр Бестужев.

Дочери Лопухиной, Настасья, любимца великого князя, Анна и Прасковья, отосланы были в дальния деревни.

Двадцать лет Лопухина прожила в Сибири; но говорить она уже не могла: говор ее похож был на мычанье, и только близкие в состоянии были понимать ее.

Через двадцать лет, с воцарением императора Петра III, Лопухина получила прощенье и возвратилась в Петербург.

«В Петербурге, — говорит Бантыш-Каменский, — Лопухина снова посещала большие общества, где толпа любопытных, а не поклонников, окружала ее. Так время и печаль изгладили с лица красоту, причинившую погибель Лопухиной».

Бантыш верит, что ее погубили из зависти к ее красоте…

Дочери Лопухиной — такая же, как мать, красавица Настасья вышла впоследствии замуж за графа Головина, Прасковья — за князя Голицина, а Анна умерла через три года после матери.

Сама Лопухина кончила жизнь в царствование Екатерины II, именно, 11 марта 1763 года, на 64 году своей жизни.

Судьба Бестужевой-Рюминой была многознаменательнее, когда она находилась еще в ссылке, в Якутске, муж ее, шестидесятидвухлетний старик, успел жениться в другой раз, в Дрездене, на молодой вдове.

Год смерти Бестужевой известен.

Красота Лопухиной пользовалась такою популярностью, что народ долго помнил ее и, по своим творческим инстинктам, создал о ней легенду: Лопухина была такая красавица, что когда солдатам велено было ее расстрелять, то они стреляли в нее зажмурившись, не смея взглянуть в лицо красавице.

Теперь и народ ее забыл.