История князя италийского, графа Суворова-Рымникского,

Генералиссимуса Российских войск.

Сочинение Н. А. Полевого.

Типолитография Т-ва и. Н. Кушнерев и Ко.

Пименовская ул., соб. д. Москва — 1904.

Глава VI.

Румянцев и Потемкин. — Вторая турецкая война. — Защита Кинбурна. — Осада Очакова. — Удаление Суворова.

Объявление войны Турциею предупредило объявление войны со стороны России и императора, ее союзника. Так спешила европейская дипломатика в Царьграде. Причин медленности Екатерины и Иосифа было много. Екатерина не соглашалась с планом Потемкина об изгнании оттоманов из Европы и восстановлении Греческого царства, хотя позволила назначить в Херсоне путь в Византию и назвала Константином второго внука своего. Иосиф, принужденный угождать Екатерине, хотел воевать не с Турциею, а с Пруссиею, видел в турецкой войне только препятствие мечтательным планам своим на преобразования в Европе, которых не одобряла Екатерина. Соглашаясь на войну против султана, с досадою говорил Иосиф приближенным: «За что я стану драться? Потемкин любит все начинать и ничего не оканчивает. Ему недостает Георгия I-й степени, — он получит его и помирится!» Но отказаться было невозможно.

Иосиф готовился на войну. Так со всех сторон являлись недоумения, и хотя русские войска были готовы к походу, но распоряжения Потемкина ограничились на 1787 год оборонительными действиями. Не могли согласиться в плане военных действий с австрийцами, и, кажется, еще важное обстоятельство препятствовало Потемкину начать войну наступательную: может быть, не надеясь на воинские дарования своего любимца, Екатерина определила Румянцеву вместе с ним начальствовать войсками. Потемкин не хотел разделить с другим начальства, и Румянцев, предвидя неизбежную неудачу, если Потемкин будет с ним вместе, отказывался, хотя Потемкин называл себя учеником его и уверял, что рад слушать повеления своего наставника. Мрачен и печален являлся среди царедворцев Екатерины герой Кагула, не скрывая своего неудовольствия, хотя императрица казалась к нему благосклонна и милостива. Честолюбие его страдало и не допускало покориться временщику. В ожидании более решительных распоряжений на следующий год, Суворову поручил Потемкин охранение черноморских берегов, полагая, что позднее время года не допустить турков к обширным действиям до будущего года.

В августе 1787 года поспешно прискакал Суворов в Херсон и принял начальство над 30-тысячным корпусом войск и черноморским флотом. Полагали, что неприятель прежде всего устремится разорить Херсон и уничтожить тамошние флот и верфь, ибо еще летом усилен был гарнизон очаковский отборными турецкими войсками. Впадения Днепра с ю.-в. и Буга с Ингулом с с., там, где длинным полуостровом с юга заграждает Черное море протяжение заднепровской степи, оканчивающееся длинною песчаною косою, составляет Днепровский лиман. Северный берег его, принадлежавший туркам, был защищен очаковскою твердынею. С нашей стороны старались укрепить Кинбурн, находящийся против Очакова, так что эти две враждебные крепости замыкали пролив, не более 14-ти верст шириною, составляющий гирло лимана Днепровского. Корабельная верфь русского флота устроена была близ Херсона, в гавани Глубокой.

Неудобства местного положения не дозволяли возвести сильной крепости в Кинбурне, ибо песчаная почва и выступающая из нее вода препятствовали рытью рвов и устройству стен при малой ширине Кинбурнской косы, омываемой с одной стороны Черным морем, с другой — Днепровским лиманом. Видя важность этого сторожевого пункта, Суворов усилил гарнизон Кинбурнский, расположив за крепостью в разных местах по Кинбурнскому полуострову 12 эскадронов конницы, 10 эскадронов драгунских и 4 казачьих полка; в Кинбурне находилось 4 батальона мушкетерских. На небольшом рейде стояли здесь фрегат и бот. Сильные батареи прибрежные обстреливали пролив. Заслонив войском устье Бута и устроив плавучие батареи перед Херсоном и Глубокою, Суворов избрал местом своего пребывания Кинбурн, ибо отсюда мог наблюдать все движения неприятеля.

Первое известие о начале военных действий и скором приходе турецкого флота получено было из Очакова. Августа 19-го турецкие корабли напали на стоявшие у Кинбурна фрегат и бот; они успели отбиться и уйти. Тогда явился флот турецкий, состоявший из 18-ти линейных кораблей и фрегатов и 38 мелких судов. Он расположился в Очакове и закрыл вход в лиман Днепровский. Русскому флоту велено было выступить из Севастополя. «Хотя бы всем погибнуть, но только покажите неустрашимость вашу, наладите и истребите неприятеля», писал Потемкин. К несчастию, жестокая буря рассеяла русский флот и повредила корабли, так что начальник флота, граф Воинович, едва мог возвратиться в Севастополь; один русский корабль был занесен в Царьградский пролив и достался туркам.

Положение Суворова было затруднительно. Ободренные успехом, турки решились употребить все силы против Кинбурна. Корабли турецкие приблизились к Кинбурну и бомбардировали его. Им удачно отвечали. Один корабль турецкий взлетел на воздух, другие отошли поврежденные. Тогда турки решились взять Кинбурн приступом. Сентября 30-го бомбардировка с кораблей началась снова и еще сильнее возобновилась октября 1-го. Видны были приготовления к высадке.

Суворов спокойно слушал обедню в крепостной церкви и не велел стрелять в турков. Запорожцы, бежавшие в Турцию и находившиеся в турецком войске, сделали высадку выше Кинбурна, когда ниже его, на узкой косе, начали высаживаться отборные турецкие войска. По мере выхода на берег, они рыли ложементы один за другим, устраивая валы из мешков, набитых песком. С удивлением видели турки, что из крепости им не отвечают. Русских вовсе не было видно. Суворов ожидал прибытия 10-ти эскадронов конницы, стоявших в 25-ти верстах, и по прибытии их хотел смять турков ударом. Но войско не приходило. Около полудня неприятель кончил уже 15-ю линию ложементов, и считая себя вполне укрепленным, пошел на крепость. Вся защита Кинбурна состояла из 1.000 человек пехоты и 4 казачьих полков. Суворов полагал, что даже и при малочисленном войске внезапность удара послужит к легкой победе. В одно время загремели выстрелы со стен Кинбурна, казаки ударили с флангов, из крепости выступила пехота и пошла на штыки.

Действительно, турки были смята и бежали, но Суворов, не зная многочисленности неприятеля, не знал и того, что французские офицеры предводили турками и что храбрость турков подкрепили фанатизмом, предоставляя им на выбор смерть или победу. Беснующиеся дервиши бегали по рядам и призывали воинов в битву. По приказанию очаковского паши, после высадки войска немедленно отчалили от берега все турецкие суда. Когда русские ворвались в ложементы, турки увидели необходимость победы, ибо спасения не было, средства к отступлению были отняты, и яростно обратились они в битву. Турецкие корабли подошли к крепости и открыли страшную пальбу. Мужественно стояла русская пехота, но тщетны были ее усилия. Генерал-майор Рек, предводивший ею, был ранен и вынесен за фрунт. Турки принялись за сабли и кинжалы и с диким воплем: «Алла, алла!» атаковали русских, когда сам Суворов бросился вперед, крича: «Ребята! за мной!» Ядром оторвало морду у его лошади. Он упал. Турки кинулись к нему.

Русские солдаты бросились защищать его, с криком: «Братцы! спасайте генерала!» Мушкетер Новиков поверг штыком турка, уже занесшего саблю на Суворова. Турки были сбиты вторично, но они воротились еще раз, и третье нападение их было страшнее двух прежних. Все окружавшие Суворова были убиты и ранены. Пуля пробила ему левую руку. Он принужден был удалиться за крепость, истекая кровью. При нем находились Тищенко, ординарец и казачий урядник Кутейников. Суворов велел наскоро обмыть рану его морскою водою и завязать; потом перевернул он рубашку, надел ее сухим рукавом на рану, и говоря: «Помогло, помилуй Бог, помогло!» спешил снова в битву. Она представляла беспорядочное смешение. Бой был рукопашный. Русские перемешались с турками, так что с крепости невозможно было стрелять, и хотя выстрелами успели взорвать две турецкие лодки, но, казалось, дело было проиграно. Многолюдство должно было наконец одолеть храбрость.

Турки теснили, гнали русских; счастие не забыло своего любимца: 10 эскадронов конницы уже приближались к Кинбурну и немедленно были введены в дело. Ужасное поражение неприятеля следовало за их ударом. Турков погнали, били, топили в море, несмотря на отчаянную оборону. Едва 700 человек сдалось из 6.000, вышедших на Кинбурнскую косу. Лучшая половина очаковского гарнизона погибла в этой высадке. Из 600 взятых в плен турков умерло от ран до 500. Трупов дервишей насчитали до пятидесяти. Юс-Паша, предводивший турками, был убит. Русских убито до 200 и ранено до 800. В 10 часов вечера кончилось сражение, и, когда только вопли раненых и утопавших турков оглашали воздух, Суворов, чувствуя совершенное изнеможение сил, отправился в крепость. Едва вновь перевязали ему рану, он упал без чувств, но, услышав тревогу при нападении запорожцев, последовавшем уже ночью, на ботах, он забыл свою рану и явился на крепостном валу. Нападение отбили несколькими пушечными выстрелами. Весь следующий день хоронили убитых. Трупы неприятелей бросали в море. Октября 3-го русское войско выстроилось по Кинбурнской косе, и «Тебе Бога хвалим» было воспето при громе пушек с крепости.

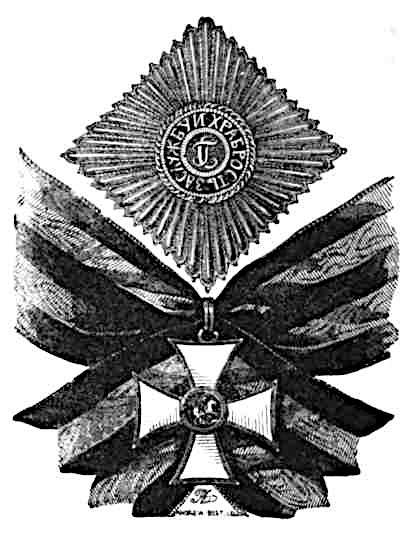

Сколь несчастны могли быть следствия потери Кинбурна, ибо тогда подвергался гибели Херсон и туркам открыт был свободный путь в Крым, столь важны оказались последствия победы. Ужас заставил многих жителей Очакова бежать, и флот турецкий немедленно удалился в Царьград. Повергая в уныние турков, победа ободрила русских. «Не нахожу слов благодарит тебя, сердечный друг! — писал Суворову Потемкин, — да восстановит Бог твое здоровье для общих трудов!» Октября 17-го праздновали победу Суворова в Петербурге. «Старик поставил нас на колени, жаль только что его ранили», говорила Екатерина и собственноручным письмом изъявила Суворову благодарность. «В первый раз по начале войны, — писала она, — благодарили мы Бога за победу и одоление над врагом и читали в церкви деяния ревности, усердия и храбрости вашей. Объявите всем наши усердие и благодарность. Молим Бога, да исцелит раны ваши и возставит вас к новым успехам». Подвиг Суворова награжден был андреевским орденом. «Вы заслужили его верою и верностью», писала Екатерина. «Умножа заслуги свои, вы подтвердили мнение России о ваших победных достоинствах, и ваше бдение и неустрашимость доставили нам победу», прибавил к тому Потемкин. Солдатская песня прославила подвиг Суворова, и вся армия русская пела:

Наша Кинбурнска коса

Вскрыла первы чудеса!

«Такого писания, какое получил я, — писал Суворов Потемкину, — никогда и ни у кого от высочайшего престола я не видывал. Судите мое простонравие: ключ таинств души моей в руках ваших!» «У нас была драка посильнее той, когда вы друг друга за уши дерете, — писал Суворов дочери, бывшей тогда в Смольном монастыре. — И как мы танцовали: в боку картеча, на руке от пули дырочка, да подо мною лошади мордочку оторвало! То-то была комедия: насилу через восемь часов с театра отпустили. Я только что воротился — проездил 500 верст верхом. А как у вас весело: на море поют лебеди, утки и кулики, на полях жаворонки, синички, лисички, а в воде стерляди, да осетры — пропасть! Прости, мой друг Наташа! Знаешь ли, что матушка государыня пожаловала мне андреевскую ленту за веру и верность?» От 7-го октября Суворов писал В. С. Попову (секретарю Потемкина): «Мне легче, но только слаб, и видно недели две на конь не садиться. Посмотри, голубчик, на плане вашу адскую баталию. Непонятно силам человеческим, как к тому приступить было можно! А от варваров какая прекрасная операция и какое было прекрасное войско!»

Кинбурнская битва заключила кампанию 1787 года, и в этот год только еще удачная битва с Ших-Мансуром за Кубанью порадовала Россию. Тем более ожидали на следующий год. Многочисленное войско готовилось к походу. Несколько знаменитых иностранцев просили позволение служить под начальством Потемкина. В числе их были: принц Нассау-Зиген, известный своими странными похождениями, путешествием около света с Бугенвилем и осадою Гибралтара; Поль Джонес, прославившийся в американской войне; Рожер Дамас, впоследствии защитник Неаполя, в 1798 году. Принц де Линь назначен находиться при Потемкине, как генерал австрийский, для общих советов. Австрия не уступала России в деятельном приготовлении. Иосиф, всегда непостоянный в намерениях, приступивший к войне неохотно, вдруг принялся за нее так ревностно, что не только 100.000 войска австрийского двинулись еще осенью 1787 года и австрийцы упорно осадили Белград, но сам Иосиф принял начальство над армиею. Желая славы полководца, он не согласился взять с собою старика Лаудона. Льстецы уверяли его, что вскоре вся Европа услышит о победах мужественного императора. Но ожидание далеко не оправдалось успехами в армии Иосифа и в армии русской.

И в 1788 году императрица не решилась передать Потемкину полной власти. Русское войско разделено было на две армии. Одну из них поручили Румянцеву; она должна была соединиться с австрийским корпусом, взять Хотин и идти на Дунай. Другую, вверенную Потемкину, назначили осадить и взять Очаков, а потом сблизиться с первою армиею на Дунае. Император, занявший Молдавию и Валахию по взятии Белграда, хотел соединиться с Румянцевым к весне 1789 года. Тогда все три армии совокупно должны были перейти Дунай и идти к Шумле и Андрианополю.

Наперед можно было предсказать несогласия в исполнении плана действий слишком разделенных, когда войско растягивалось на обширном пространстве, военачальники были различного характера и интрига пользовалась слабостью каждого из них. Иосиф, лишенный дара полководца, мечтал о воинской чести. Пользуясь тем, успели уговорить его взять в помощники Ласси, ученика Даунова, и — самый несчастный план войны, прославившийся потом под именем «системы кордонов», предложен был помощником Иосифа. Долго спорил против него император, не смел отвергнуть его и не допускал вполне исполнения. Не менее было несогласия в русском войске.

Румянцев, оскорбляясь, что Потемкин уравнен с ним в начальстве войсками, не думал помогать ему. Потемкин не скрывал неудовольствия, что власть не отдана ему вполне, вредил всем распоряжениям Румянцева и хотел отличия только себе, когда страх неудачи в глазах опасного соперника усиливал еще более недостатки его военных дарований. Отличаясь быстротою, смелостью и дальновидностью соображений во всех других делах, как полководец он являлся нерешителен, медлен, робок: утверждал и изменял планы, давал и отменял приказы, унывал, робел и, с тем вместе гордый и самолюбивый, не хотел слушать ничьих советов.

Украинская армия, под начальством Румянцева, состояла из 40.000 человек; екатеринославская, под начальством Потемкина — из 80.000, не считая кавказского войска. Потемкин разделил ее на четыре корпуса. Первый, под начальством Н. В. Репнина, где находился сам Потемкин, шел к Очакову от Ольвиополя. Войска, бывшие у Суворова, защищая Херсон, Кинбурн и устья Буга, составляли второй корпус. Суворову подчинили херсонский флот, начальство над которым было отдано принцу Нассау-Зигену и Поль Джонесу. Отбивая нападения турков до прихода Потемкина, Суворов должен был соединиться с ним под Очаковым. Третий корпус охранял Крым; четвертый находился на Кубани, Севастопольский флот, под начальством графа Воиновича, должен был действовать против турецкого флота.

Опасность, угрожавшая оттоманам с двух сторон, при союзе Австрии с Россиею, не только не устрашила турков, но, казалось, возродила их силы и увеличила мужество. Начатая по интригам дипломатики, война являлась священною, ибо дело шло о спасении отечества от врагов многочисленных, грозивших гибелью. Потемкин и Иосиф хотели мириться только в Царьграде. Руководимые французскими офицерами, турки составили превосходный план войны. Половина войска их, составленного из 300.000 человек, заняла крепости; 100.000, под предводительством храброго Юсуфа-паши, пошли против австрийцев, действуя наступательно; 50.000 должны были защищаться против Румянцева; к ним присоединились до 30.000 татар, собравшихся под знамена Шах-Бас-Гирея, объявленного от султана крымским ханом. Храбрый Гассан, капудан-паша, с 16 линейными кораблями, 14 фрегатами и 66 мелкими судами, должен был подкреплять защиту Очакова, уничтожить русский флот и завладеть Крымом. «Возвращусь завоевателем Крыма или не возвращусь вовсе!» говорил он, оставляя Царьград мая 11-го.

Немедленно начал он военные действия. Русский флот в Херсоне состоял из 5 линейных кораблей, 8 фрегатов, 65 мелких судов и 80 казачьих лодок с пушкою на каждой. Явясь под Очаковом, Гассан с частью своих кораблей вошел в Днепровский лиман и смело пошел на русских, стоявших на рейде Глубокой гавани. Геройский подвиг капитана Сакена ознаменовал начало битв: он командовал дубель-шлюпкою, не мог уйти, захваченный турками, сражался с ними, видел невозможность спастись, зажег свое судно и взлетел на воздух, не сдаваясь, спустивши наперед сколько мог матросов в боты, у него бывшие, и оставя при себе только тех, кто согласился разделять его славную смерть. Нападение турков было жестоко, но кончилось неудачею. Два линейные турецкие корабля и фрегат стали на мель и были сожжены.

Русские преследовали неприятеля, когда Гассан велел отступать, убедясь в невозможности действовать большими кораблями в тесном лимане и желая соединиться с флотом, оставшимся в открытом море. Ночью хотел он пробраться чрез Кинбурнский пролив, но на самом краю Кинбурнской косы была тайно устроена Суворовым батарея из 24 пушек. Она открыла убийственный огонь. От каленых ядер загорелось и погибло несколько судов. «Непобедимый Дориа! спеши бить потомков Барберуссы!» писал Суворов принцу Нассау-Зигену, который напал на расстроенные Суворовым турецкие суда и произвел страшное опустошение: линейный корабль и фрегат взяты были победителями; 3 корабля, 5 фрегатов и 17 мелких судов сгорели и потонули. Гассан едва успел спастись с двумя кораблями, тремя фрегатами и 14 мелкими судами. Из них один корабль и один фрегат были так повреждены, что потонули в открытом море. Два фрегата и 12 мелких судов спаслись под пушками Очакова. Принц Нассау-Зиген преследовал их и истребил. Гассан встретился близ крымских берегов с флотом севастопольским и после нерешительной битвы удалился в Царьград. Воинович не решился преследовать его, но Черное море было очищено от неприятелей, и Гассан в отчаянии увидел, как страшен был едва возродившийся на Черном море флот русский.

Когда победа радовала русских на море, действия русской армии представляли странное зрелище. Румянцев не двигался с места. Корпус принца Кобургского, присланный на помощь к нему, пошел к Хотину и в июле обложил эту крепость. Двухмесячная медленная осада и сдача Хотина, несколько небольших сражений и занятие Ясс австрийцами ограничили все подвиги второй армии. Потемкин» с 40.000 войска, два месяца шел к Очакову, только 20-го июля обложил его и еще прошел месяц, пока началась осада. Суворов призван был под Очаков; ему поручено от Потемкина левое крыло войска, осаждавшего крепость. Лагерь его примыкал к морскому берегу. В бездействии ожидало русское войско приказов главнокомандующего и не могло дождаться их. В великолепной ставке своей Потемкин лежал по целому дню, переводил церковную историю Флери, слушал музыку Сарти и, казалось, забывал об Очакове.

Иногда, разгневанный напоминаниями, он выезжал на батареи, становился под неприятельскими выстрелами, смеясь, когда его просили удалиться и беречь свою драгоценную жизнь. Несколько раз он хотел, казалось, усилить действия, даже отважиться на приступ, и снова все останавливал, начинал молиться и бездействовать. Князь Н. В. Репнин, храбрый, опытный генерал, но еще более хитрый дипломат, управлял осадою, принимал приказы Потемкина улыбаясь и не думал ему противоречить. Принц де Линь приходил в отчаяние, называл Потемкина то Терситом, то Ахиллесом; все другие молчали. Суворов не думал молчать.

Еще весною представил он Потемкину план свой, состоявший в том, что после страха, наведенного на турков истреблением флота, всего легче взять Очаков поспешною осадою и решительным приступом. Он осуждал поступки принца Нассау-Зигена и Поль Джонеса, доказывая, что если бы они действовали отважнее, то могли бы решительно уничтожить весь флот турецкий, бывший в лимане; осуждал и нерешительные действия Воиновича. Он досадовал даже, что флот поручен был иностранцам и не верил усердию ни Нассау-Зигена, ни Воиновича. «Если слушать общих прихотей, у меня всего ближе моя подмосковная. Кинбурн не деревня барона Розена — мы не французы, мы русские, а я не наемник», писал он В. С. Попову, прямо высказывая ему и Потемкину свои мысли. Откровенность Суворова не могла укрыться от других, хотя он подтверждал Попову: «Жгите, прошу вас, мои письма: у вас всегда хоровод трутней!» Слова и дела Суворова находили злонамеренных изъяснителей. Ему вредили не одни трутни, но и те немногие люди, которым он вверялся душою. В числе их был Рибас, хитрый испанец, сперва услужник Орлова, потом Потемкина. Он находился во флоте и передавал врагам Суворова все его мысли.

Письма Суворова к нему были исполнены дружеской искренности. Рибас не стыдился называть его двоедушным и, лаская дружбою, передавал все его поступки и слова Потемкину превратно. Mr. Souvаroff se conduit аvet tаnt de duplicite, que ces messieurs sont аu desespoir d’etre sous ses ordres (Суворов поступает так двоедушно, что подчиненные ему от того приходят в отчаяние), писал он, восхваляя авантюриста Джонеса и уверяя, qu’il аgit avec prudence (что он действует благоразумно). Поступая так, Рибас мог почесть насмешкою слова Суворова, написанные в минуту досады: «Если вы ищете совершенства, вы не найдете его ни в себе, ни во мне и ни в одном добродетельном человеке: оно не в здешнем мире! Если вам тошно, выплюньте поскорее и будьте честным человеком». (Vous cherchez lа perfection, vous no lа trouverez pаs ni dаns vous, ni dаns moi, ni dаns un plus vertueux: elle est dаns l’аutre monde. Quаnd le cceur fаit mаl, crаcbez vite, vous resterez honnete!)

Потемкин знал Суворова и не верил клеветам на него, не решаясь последовать и его советам. Восхищенный морскими победами, он писал к нему: «Мой любезный, сердечный друг! Ладьи бьют корабли и пушки преграждают течение рек. Христос среди нас! Что если найду тебя в Очакове? Переговаривай с ними и обещай им именем моим безопасность!» В известиях о войне, говоря об устроении батареи на Кинбурнской косе, нанесшей столько вреда неприятелю, он приписал устройство ее Суворову, хотя Рибас уверял, что Суворов даже противился тому. Когда началась медленная осада Очакова, Суворов заговорил громко и смело: «Не так бивали мы поляков, не так бивали турков — тем крепости не возьмешь, что станешь стоять перед нею; послушались бы меня, и давно бы Очаков был наш: штурм лучше и дешевле станет!»

Нетерпение Суворова умножалось, он предвидел пагубные следствия медленности и решился, подвергаясь гневу Потемкина, показать ему, что должно было делать. Но еще прежде начались неудовольствия. При расположении осадных батарей произошел спор. Потемкин с досадою воскликнул: «Он все себе хочет заграбить!» Суворов высказал досаду в письме Рибасу. «Si vous ne m’ecrivez pаs, je ne vous ecrirаi rien», писал он, «soуons desinteresses pour lа cаuse commune, pensons а nous, c’est lа pure vertu d’un homme du monde Mendiez lа sаgesse de J. J. Vous vous noуerez dаns une bouteille remplie du lаit d’аmаnde. Vous serez celebre de ses disciples, ils vous erigeront un tombeаu аn promontoire du neant аvec cette inscription pompeuse: Cigit le grаnd, je не sаurаis vous le dire. Аvаnt cette mort glorieuse com-mensez pаr devenir fou, ecrivez des sottises; vous verrez qu’elles feront plus de bien а l’Etаt que tout ce bel аppаreil d’egoisme. Si vous n’etiez plus аu monde, votre ombre m’аppаrаitrаit; si vous Fetes, suivez le demon de Socrаte… Ce que nout consultаnts, ne reste qu’ebаuche. Beаu jeu pour les Rаchmаnow, les Fаlgots!.. Depuis le все себе заграбил! Si lа ruse vous plаit, vous etes un enfant; suivez le chemin battu par la sagesse, а qui la prudence ne peut etre preferee. Vous sаvez, des l’arrivee de S. je commencаi sourdement d’etre eclipse… Pour Tаngle rentrаnt de S., que j’аurаi feit sаillаnt, je vous jure pour fаire trembler Oczаkow, qui no m’аurаit jаmаis аppаrtenu, et est-ce le все себе заграбил? On m’impute le projet de son bombаrdement, oui, j’otаis de concert аvec P. de Nаssаu, et S. ne peut pаs comprendre qu’on ne l’аurаit pu аssаillir аvаnt une lаrge breche, qui аurаit pu etre fаite аvаnt une epreuve de loin et d’une distаnce hors de dаnger, ce que, en cаs d’impossibilite, аurаit toujours ete compte pour un bombаrdement, mаis qui sаit si des les premiers coups, lа ville, sаns soutien de terre et de mer, ne se serаit point rendue? Voici le все себе заграбил!»

{«Если вы мне ничего не пишете, и я вам писать не буду. Будем бесстрастны к общему делу, станем думать о самих себе — вот настоящие достоинства светского человека! Требуйте мудрости Ж. Ж., вы утопитесь в бутылке миндального молока, вы будете прославляемы его учениками—они воздвигнут вам гробницу на мысе ничтожества, с громкою надписью: «Здесь лежит великий» не знаю кто. Но прежде такой славной смерти начните тем, что сделаетесь дураком, пишите глупости, и вы увидите, что они сделают для государства больше добра, нежели весь красивый наряд себялюбия. Если вас нет уже в мире, тень ваша мне появится, а если вы еще в здешнем свете, следуйте Сократову демону… О чем мы советовались, остается едва начатое… Славный выигрыш для Р. и Ф.! А потом: все себе заграбил! Если лукавство вам нравится, вы дитя: идите по дороге, пробитой мудростью, которой нельзя предпочесть осторожности. Вы знаете: со времени приезда С. я глухо начал затмеваться… О входящем углу С, который я хотел сделать выходящим, клянусь вам, что думал тем заставить трепетать Очаков, которого никогда не присвоил бы себе, и значит ли это: все себе заграбил! Говорят, что я хотел его бомбардировать—да, по согласию с принцем Нассау, а С. не может понять, что штурмовать нельзя, не сделав большого пролома. Но сперва можно бы сделать опыт издали, на дистанции, вне опасности, что в случае невозможности всегда почли бы за бомбардирование. А кто знает, что с первых выстрелов город без поддержки с моря и с сухого пути, может быть, и сдался бы? Вот вам и — все себе заграбил!»}.

Разумеется, письмо было передано Потемкину. Неудовольствия умножались, но Потемкин все еще грыз ногти и молчал. Июля 27-го гнев его разразился страшною грозою. Турки сделали сильную вылазку на прибрежные укрепления, где был Суворов. Удар в штыки заставил их бежать. Гренадеры, разгоряченные преследованием неприятеля, достигли крепостного ретраншамента. Из крепости явились на помощь своим. Суворов должен был подкрепить гренадеров. Битва завязалась упорная. Турки выходили тысячами. Суворов усиливал подкрепления, наконец сам бросился в огонь, ведя несколько полков. Тревога распространилась в крепости и по всему лагерю. Турки уступали, победа одушевляла русских. Легко могли ворваться в Очаков. Суворов послал просить Потемкина двинуться на крепость со всех сторон. Принц де Линь прибежал к Потемкину и умолял его о том. Минута была решительная. Потемкин, вне себя от гнева, плавала» с досады. Может быть, и без него решилось бы дело и Очаков бы пал, ибо ретраншамент был уже в руках русских, но, к несчастию, Суворова жестоко ранили: пуля прошла сквозь шею и остановилась в затылке. Он чувствовал, что рана была опасна, захватил ее рукою и поскакал в свою палатку, сдав команду генерал-поручику Бибикову. Не зная, что делать, и не видя подкрепления, Бибиков смешался и поспешно велел отступать. Турки ободрились, ударили на отступавших и обратили их в бегство. Несколько сот человек русских погибли под саблями янычар. В известиях из армии упомянуто было об этом деле, как о небольшой сшибке, и сказано, что русские потеряли убитыми 3 офицеров, 150 рядовых, да ранено было 6 офицеров, 240 рядовых, и генерал-аншеф Суворов ранен легко в шею.

Но рана была не легкая. Когда вырезали пулю, Суворов лишился чувств; обморок следовал за обморокам; рана воспалилась; он едва дышал, призвал священника, исповедался и готовился к смерти. Лошадь, бывшая под ним, пала мертвая от ран, едва расседлали ее. Жестокая горячка терзала Суворова. К страданию телесному прибавилась скорбь душевная: Потемкин не хотел его видеть, но написал ему письмо, где жестоко упрекал его за бесполезную погибель солдат и своевольство. «Солдаты такая драгоценность, что ими нельзя бесполезно жертвовать», говорил Потемкин. «Не за что, не про что погублено столько драгоценного народа, что весь Очаков того не стоит! Странно, что при мне мои подчиненные распоряжаются движениями войск, даже не уведомляя меня!»

Письмо было писано в таком волнении, что едва можно было разобрать его. Потемкин не слушал оправданий и уверений, что Суворов старался только воспользоваться счастливым случаем. Опасно больной, Суворов отправился в Кинбурн. Там операцию ему сделали снова. Сон укрепил силы старика. От огорчения он занемог желтухою. Боялись, что шея у него искривится, но наблюдая строгую диету, Суворов начинал чувствовать себя лучше, когда несчастное событие едва совершенно не погубило его. Он лежал в своей комнате, в небольшом деревянном доме, который занимал, и вдруг услышал треск: с ужасным громом бомба упала в его комнату сквозь потолок и лопнула, изломав кровать, где лежал он, и повредив стену. Едва успел Суворов выскочить в сени, и был осыпан обломками, изранен ими; кровь хлынула у него из рта. Ясный день превратился в ночь. С трудом мог добраться Суворов до лагеря за крепостью и там только узнал, что взорвало артиллерийскую мастерскую, где начиняли бомбы и гранаты. Под Очаковом думали, что весь Кинбурн взлетел на воздух. Заживавшая рана раскрылась.

«Благодарю вас за участие, приемлемое в случае здешнего несчастного трясения», писал Суворов к В. С. Попову, «но, слава Богу, большого вреда но было: знаки на лице да удар в грудь, в колено и в локоть; писать сам не могу». И среди этих страданий телесных разгневанный Потемкин не стыдился терзать Суворова. За ничтожную ошибку какого-то офицера он прислал ему строгий выговор. За то, что Суворов потребовал к себе племянника и удержал его при себе, последовал другой выговор. Потемкин причел в вину Суворова все прежние донесения и советы, переданные в письмах к нему и к Попову; не хотел верить даже, что он жестоко ранен. Суворов старался оправдываться. «Воображения наши подвержены ежевременной перемене вида, почему за пролетающие наши мысли мы и сами себе не отвечаем», писал он Попову: «иногда мы их описываем приятелю без обоюдного уважения. Так я переписывался с вами, так часто с моим другом Осипом Михайловичем: басни и дело. Вы имеете ваши департаменты без обременения выше… Благополучно текло. Кратко, вы сами знаете: подозрения быть не могло. Природа не одарила меня бесчестностью — перемениться мне поздно — буду всегда тот же. Два героя, под протекциею Академии, хвалились, что они будут Суворовыми. Не предосудительно ли то мне? Честь моя мне всего дороже. Покровитель ей Бог! Разве я сличка, и не имел я долга вам дружески напомянуть? Рана моя, М. Г., не шутка! Два доктора медицины и я третий кричали вместе без толку — брызнули они от меня, как с рыстанья, но она была смертельна… Чувствую ныне и прежние мои рады, но доколе жив — служить, хотя иногда и отдыхать — так долг христианина. Чистый рассудок без узлов. Мой стиль не фигуральный, но натуральный при твердости моего духа!»

Неудовольствия не прекращались, и Суворов решился объясниться с Потемкиным. Больной, едва двигаясь, явился он в ставку его, безмолвно слушал упреки гордого вельможи, видел, что оправдаться невозможно; вымаливать помилования он не хотел; оставалось просить об увольнении: «Не думал я, чтобы гнев В. С. столь далеко простарался, — писал он Потемкину, — и всегда старался я утолять его моим простодушием. Невинность не требует оправдания. Всякий имеет свою систему; и я по службе имею свою. Мне не переродиться, да и поздно! Успокойте остатки дней моих. Шея у меня не оцараплена; чувствую сквозную рану — тело изломано — дни мои не будут длинны — я христианин — имейте человеколюбие! Если вы не можете победить свою немилость, — удалите меня от себя. На что сносить вам от меня малейшее беспокойство? Есть мне служба и в других местах, по моей практике и по моей степени, а милости ваши, где бы ни был, буду помнить!»

На такое дерзкое письмо Потемкин, как некогда Румянцев, отвечал увольнением. Кажется, решение всемогущего временщика испугало Суворова. Грустно помышлял он, что должен оставить поле битв и чахнуть в деревне, когда думал, что судьба поведет его к победам, к славной смерти, которой так жаждал он. Суворов смирился и написал Потемкину покорное письмо. «Ищете ли истинной славы, идите по следам добродетели, — говорил он. — Последней я предан, а первую замыкаю в службе отечеству. Для излечения ран и поправления здоровья от длинной кампании я еду к водам; вы меня отпускаете, но целение мое ближе — оно в обновлении милостей ваших. Защитите простонравие мое от ухищрений, а против неприятелей государства я готов сражаться. Какая вдруг перемена милости вашей! Чего же могу надеяться в случае несчастия, свойственного смертному, если ныне безвинно стражду? Противен человек, противны и дела его… С честью служил я — жестокие раны отвлекают. Дозвольте же мне удалиться к стороне Москвы только для исцеления рая и поправления здоровья: явиться к службе не замедлю». Потемкин был неумолим. Он хотел доказать, что если гнев его постиг кого-либо, то для такого опального нет службы нигде, ни по практике, ни по степени. Все заслуги Суворова были забыты. Суворов оставил армию, прожил еще несколько времени в Херсоне, вероятно ожидая милости, но ничего не мог дождаться и уехал в Кременчуг.

Казалось, поприще Суворова навсегда кончилось. Немилость Потемкина продолжалась. Прежде, когда угрожал Суворову гнев Веймарна или Румянцева, была надежда, что его не выдадут. Кто теперь мог за него заступиться? Возвысить голос свой к престолу, к матушке императрице, он не смел, и как возвысить, когда Потемкин стал тогда на высочайшую степень почестей, власти и могущества? После четырехмесячного медления, которое выводило из терпения все войско, Потемкин решился на приступ: надобно было на что-нибудь решиться; наступила жестокая зима, оставшаяся в памяти народной под именем очаковской — русские гибли, и декабря 6-го, в Николин день, Очаков пал перед штыками раздраженных воинов, пока Потемкин молился на главной батарее, со слезами восклицая: Господи помилуй! Взятие Очакова не только загладило все ошибки Потемкина, его медленность и нерешительность, но никакая славная победа не могла быт награждена так, как наградили Потемкина за взятие крепости, которую столь легко хотел покорить Суворов.

Потемкин великим победителем ехал в Петербург отдыхать после своих подвигов. В темные зимние ночи для него освещали дорогу кострами. По городам встречали его генерал-губернаторы. Толпы народа кричали ему ура! Едва приехал он в столицу, Екатерина сама посетила его немедленно и приветствовала с победою. Похвальная грамота, медаль на память потомству, фельдмаршальский жезл, осыпанный брильянтами, орден александровский, прикреплённый к брильянту в 100.000 рублей ценою, шпага с брильянтами, сто тысяч рублей на достройку Таврического дворца, были его наградами по приезде в Петербург. Георгий первой степени прислан был ему под Очаков. Едва он потребовал смены Румянцева — воля его исполнилась. Обе армии на следующий год поступили под начальство Потемкина. Чей голос смел возвыситься против временщика?

Только любовь родительская могла в то время утешать Суворова. Милая ему дочь его перешла в тот год в старший возраст Смольного монастыря. Среди кровавых битв и ужасов смерти Суворов писал к ней шутливые письма. «Ты меня так утешила письмом, что я плакал. Кто тебя такому красному слогу учит? Боюсь — меня перещеголяешь! Ай, Суворочка! Сколько у нас салата, жаворонков, стерлядей, воробьев, цветов! Волны бьют в берега, как из пушек, и слышно, как в Очакове собаки лают и петухи поют. Посмотрел бы я на тебя в белом платьице! При свидании не забудь рассказать мне историю о великих мужах древности! Голубушка Суворочка! целую тебя! Рад говорить с тобой о героях, научи им последовать. А какой по ночам в Очакове вой: собаки поют волками, коровы охают, волки блеют, козы ревут! Я сплю на косе, она далеко в море ушла. Гуляю по ней и слушаю, как турки говорят на своих лодках, и вижу, как они курят трубки. А лодки у них такие большие: иная с ваш Смольный, паруса с версту, и на иной лодке их больше, чем у вас в Смольном мух, и желтенькие и синенькие, и красненькие, и серенькие, и зелененькие, да и ружья-то у них величиною с ту комнату, в которой ты спишь с сестрами!» Страдая от ран и душевной скорби, добрый отец все еще шутил с своею Суворочкою. «Ма chere soeur!» писал он (от 21-го августа), «мы были с турками в рефектуаре. Ай, да ох! как подчивались: бросались свинцовым горохом, железными кеглями, с твою голову величиною. Такие у нас были длинные булавки да ножницы кривые и прямые: рука не попадайся, тотчас отхватят да и голову отрежут! Кончилось иллюминацией и фейерверком, и с пира турки ушли — ой, далеко! — Богу по-своему молиться I Только больше ничего нет, да и то заврались мы с тобой! Прости, душа моя!»